Crear en Salamanca tiene el privilegio de publicar este ensayo escrito por el poeta y articulista abulense Julio Collado (1949), quien participó en el XVII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, y está incluido en la antología del mismo, Palabras del Inocente, antología del mismo, coordinada por el poeta Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Usal y director del Encuentro. Lo publicamos el Día del Libro y de Cervantes.

El poeta y ensayista Julio Collado

El poeta y ensayista Julio Collado

UNA INFANCIA SIN LIBROS

(Cuando leer era malo).

Cuando el amigo José María me invitó a participar en este ciclo de conferencias, lo primero que se me vino a la cabeza fue el popular soneto de Lope que comienza de esta guisa: “Un soneto me manda hacer Violante”. Y es que así me vi yo. De modo que remedando al imposible Príncipe de los Ingenios, para abrir boca, compuse este cuarteto:

Un escrutinio me manda hacer Quirós

y en mi vida me he visto en tal aprieto;

pues, entre tantos libros la elección,

chiripa sería si bien lo acierto.

Pasado el primer escollo, el aceptar el reto de escarbar en la República de libros y desechar los más y traer a la memoria los menos, me acerqué al Quijote, que nunca me falla, por ver cómo se podría hacer nada menos que un “donoso” escrutinio. Muchas veces había leído aquel título “Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo” con el que comienza el cap. VI de la 1ª parte. Pero, nunca me había parado a pensar qué significaba ese adjetivo que Cervantes aplicó a tal escrutinio. Una nota a pie de página en la edición del IV Centenario (RAE) dice que “donoso” es “gracioso”. Como me sabía a poco, acudí al diccionario como la Beatriz, de Benedetti, en Primavera con una esquina rota; a pesar de que ya se sabe que los diccionarios lo más que consiguen es crear más dudas y así se convierten en la novela más fabulosa que se haya creado. Una palabra te lleva a otra y como las cerezas y los libros la aventura por conocer e imaginar ya no te abandona. Te conviertes así en un Ulises bamboleado por las aventuras más insospechadas e interminables. Lo mismo que la niña Beatriz de Benedetti con el intrincado vocablo, POLUCIÓN:

“Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase sólo entendí la palabra ciudad. Después, fui al diccionario y busqué la palabra IMBANCABLE y no está… La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esta sí está en el diccionario. Dice, POLUCIÓN: efusión del semen. Qué será efusión y qué será semen. Busqué EFUSIÓN y dice…”.

Y así, hasta el lío desternillante final. Situaciones estas tan reales que cualquiera de nosotros habrá vivido muchas veces como niño y otras como adulto. Recuerdo que en el seminario en el que estudié, los alumnos más aventajados o más pícaros, solían pedir a los novatos que abrieran al tuntún alguno de los pocos diccionarios que había en el aula. La mayoría de las veces se abría por alguna palabra tabú, lógicamente de tipo sexual. El novato de turno quedaba corrido como quien incurrió en pecado. Como si él fuera culpable de que esas palabras fueran, por prohibidas, las más buscadas. Pero volvamos al “donoso”. Dice el diccionario, DONOSO: gracioso, con donaire, agudo, que se da de balde, que mueve a risa; y añade: antepuesto al nombre, tiene sentido irónico. Acabáramos. Cervantes, como siempre, juega al despiste. Lo de menos era elegir libros y lo más parodiar y poner en la picota esa funesta manía de quemarlos. Pensaba sin duda en tantos inquisidores y en tantos Índices de libros prohibidos, en su tiempo y en el nuestro. Porque el libro, se nos dijo miles de veces, es “malo”. Sobre todo, para los que quieren tener el saber en exclusiva y así mantener su poder sobre la verdad y sobre los súbditos indefinidamente. Ignoran sin embargo que, como dice Manuel Rivas, “Los libros arden mal” y renacen de sus cenizas cada vez que alguien lo mantiene en su memoria y lo trae, como en esta sala, y lo comparte. Por eso, condenar al fuego o al olvido, aunque sea como aquí hipotéticamente siempre es un suplicio. Sobre todo para alguien que ama los libros y se vio privado de ellos durante su infancia y adolescencia si se exceptúan aquellos pequeños textos expurgados para hacer ejercicios escolares. O aquel Quijote adaptado (¿a quién y por quién?), de pastas de color verde o rojo, que usábamos para aprender a leer más rápido y que, en vez de perdernos en sus aventuras, estábamos sólo pendientes del renglón por el que iba el niño que leía en ese momento. No fuera que el maestro te pillara pensando en las “quijotadas” y no fueras capaz de seguir. Si eso sucedía, el suelo se abría bajo tus pies. Era una fantástica manera de odiar a Cervantes o a quien se le hubiera ocurrido escribir aquellas páginas amarillentas del tiempo y sucias de los dedos de tantos escolares que habían pasado por esas desventuras.

Mucho tiempo después, descubrí El Quijote de verdad y me resarcí con creces de aquel suplicio. Ahora, ya ni lo abandono ni me abandona. Lo abro por cualquier página y leo sin pausa y, sobre todo, sin prisa. Muchas veces en voz alta por el placer de oír la voz de esos dos conversadores infatigables que son Sancho y don Quijote. Porque, ¿qué hacen sino hablar y hablar durante sus largas caminatas con el pretexto de desfacer entuertos? Al fin, lo que logran es hacerse, casi crearse, el uno al otro. De modo que al final, Sanso se quijotiza y don Quijote se sanchiza. Lo justo para hacerse unos ciudadanos (trasuntos de Cervantes) con sentido común, amigos de hacer el bien y ansiosos de libertad. No es extraño que la primera aventura sea la defensa de Andrés, un niño adolescente y pastor al que su amo está apaleando porque ha perdido una oveja. En un tiempo en el que ni mujeres ni niños eran visibles, causa verdadera emoción esta apertura mental y social. Por eso, por su frescura, porque nos reconcilia con lo mejor del ser humano, porque cultiva el humor y la risa, que nos diferencian de los demás animales y resultan “peligrosas” al hacernos un poco más felices y más libres, (recuérdese El nombre de la rosa, de Umberto Eco), por esas y otras cosas, cualquier pretexto me sirve para volver al Quijote. Como en esta ocasión en la que debo salvar algunos libros; aunque quisiera mejor no condenar a ninguno. Ya sentenció Cervantes que “No hay libro tan malo que no contenga algo bueno”. Qué razón tiene. Al fin, el libro una vez que sale de la pluma del escritor pasa a las manos de los lectores y estos se lo apropian y vuelven a escribirlo, que esta es la magia del leer. Volvamos, pues, a la librería (que no biblioteca) de don Quijote y volvamos a escuchar qué pasa allí y por qué. Y ojalá que nunca más los libros sean pasto de las llamas, sean estas físicas o mentales.

“Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de buena gana. Entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes y muy bien encuadernados y otros pequeños; y así como el ama los vio, volviose a salir del aposento con gran priesa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo:

-Tome vuestra merced, señor Licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encante en pena de las que les queremos dar echándolos del mundo…

Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda su casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos; mas no le permitió su suerte y la pereza del escrutiñador, y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a veces justos por pecadores”.

Al releer esos dos capítulos sobre la desventura de la biblioteca de don Quijote, con la mirada nueva de compartir algunos libros con vosotros, he comenzado a rememorar mis primeras lecturas, mi infancia y mi adolescencia. Pensé en mi infancia sin libros y en mi adolescencia que tampoco fue rica en ellos. A veces me sorprendo al ver cómo Teresa de Jesús gozó en su niñez y adolescencia de muchos libros al igual que escritores de mi edad tuvieron en sus casas una buena biblioteca. Y hablan de libros que sus padres les tenían vedados y cómo ellos se valían de tretas para leerlos en tiempos y lugares imposibles. Yo no tuve esa suerte. Lo hicieron imposible la censura ideológica y religiosa y un sistema escolar que en la Transición democrática en la que florecieron las Escuelas de Verano recibió con todo derecho el apelativo de EDUCASTRACIÓN. Ese peculiar modo de educar, propio de la larga noche de la Dictadura, fue evocado con una gracia y un humor irresistibles por El florido pensil de Andrés Sopeña, editado en 1994. Reírse de aquella grisura es una buena forma de librarnos de nuestros demonios y empezar a pensar que Europa no acaba en Los Pirineos. Un pequeño fragmento bastará para ver lo que comento:

“Le temíamos a la clase de catecismo más que a una vara verde. Menos Fernandito y Torrecillas, raro era el que no salía con la cara caliente. Es que no podía ser de otra manera, porque, a ver: “Dios es nuestro Padre que está en el cielo”, ¿no? Y estaba bien. Lo decías y te librabas. Pero después don Simón te preguntaba: ¿Dónde está Dios, nuestro Padre? Y tú: Pues, en el cielo. Y ¡plas! Tortazo. Que ya no estaba allí, hombre; que ahora era, “En todo lugar, por esencia, presencia y potencia”. Fíjate. Y de nuevo: ¿Por qué decís que está en los cielos? Y tú: No, si ya no lo digo; es que me he equivocado. Y ¡plas! Otra vez. Que había vuelto, “Porque en ellos se manifiesta más particularmente su gloria”, aclaraba Fernandito”.

A pesar de todo, tal vez, lo que me privó de libros y de otras muchas cosas fue la pobreza a la que fueron condenados muchísimos españoles. No es extraño que García Lorca, en 1931, al inaugurar la biblioteca de Fuente Vaqueros, su pueblo natal, titulara su alocución, “Medio pan y un libro”. El malherido poeta granadino junta en su título dos expresiones que han pasado al saber popular: “Primum vivere, deinde philosophari” (primero, vivir; después, filosofar), adagio latino; y “No sólo de pan vive el hombre”, del Evangelio). Y que Cervantes con su humor, da la vuelta en un filosófico diálogo entre el caballo del Cid, Babieca, y Rocinante, el de don Quijote: “

“Metafísico estáis”, dice Babieca. Y Rocinante le contesta: “Es que no como”. Pues eso nos pasó a muchos. Se nos privó del pan y de la lectura. García Lorca expresa genialmente la necesidad de lo primero y más aún de lo segundo:

“Yo, si estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan sino medio pan y un libro…Tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas; pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros los que necesita. Y ¿dónde están esos libros? ¡Libros! Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir “amor”, “amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras”.

Tal vez, esta circunstancia de carencia fue la que al fin despertó la conciencia de que algo no iba bien, de que la justicia estaba muy lejos y de que las palabras de los que llevaban la voz cantante escondían la verdad con ropajes bonitos. Así se puede decir que mi despertar a los libros fue el ansia por saber. Y así me veo un escudriñando en libros del la Biblioteca de Autores Cristianos, los únicos que tenía a mi alcance y no sin suspicacias, eso de la Evolución de las especies. En un momento determinado, debí sentir la necesidad de poner de acuerdo las creencias y la ciencia. Este debió ser el primer eslabón del placer por los libros. En ellos me enfrasqué (tal vez el primero fuera, La evolución. M. Crussafont, B. Meléndez y E. de Aguirre) en vez de en los cuentos tradicionales o en los mundos creados por Juana Spyri, Verne, Salgari, Mª Luisa Gefäell, Elena Fortún, Antoniorrobles y tantos otros que descubrí mucho después, al tiempo que lo compartía con mis alumnos de EGB y con mi hija para que supieran cuanto antes que el placer más duradero que nos reserva la vida es el leer. O yo así lo creo y así lo vivo a diario.

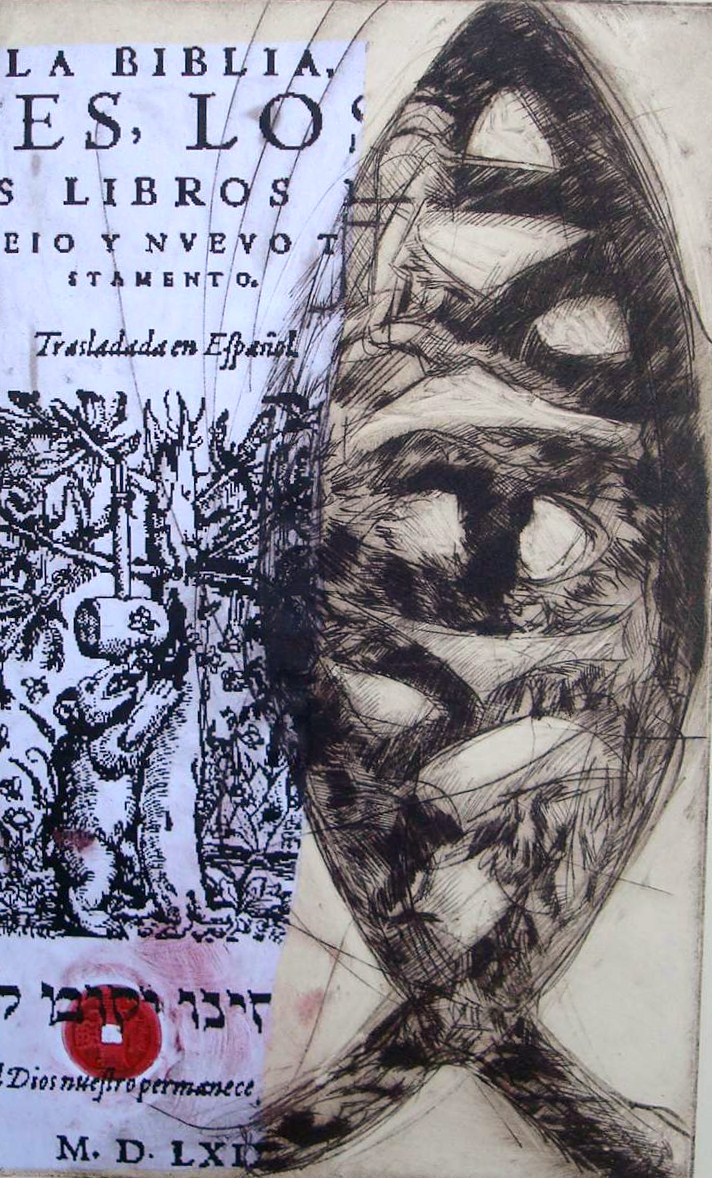

Pero, ¿y antes de que yo eligiera las lecturas según mi leal entender y leyendo como Cervantes cualquier papel como información valiosa para irme enterando de todos los libros de los que había estado huérfano, de qué se alimentó en primer lugar la fantasía infantil? Sin duda, fueron las aventuras que recorrían la parte de la Enciclopedia que se llamaba Historia Sagrada. Lo mejor sin duda de lo que estudiábamos. Adán y Eva, Sansón, sus siete trenzas y Dalila, Juan Bautista y Salomé, Susana y los viejos, Daniel y los leones sumisos, Judith y Holofernes, Noé y el arca animado, David y Goliat, Abraham, Isaac y aquel carnero providencial que apareció por allí (crítica a los sacrificios humanos tan abundantes por entonces), el mar Rojo partiéndose en dos para que todo un pueblo pudiera huir andando (este milagro necesitarían hoy los palestinos), la tragedia de un tal Jesús, un hombre bueno condenado por ser diferente y otros muchos personajes que pueblan ese libro de muchos libros debieron llenar de fantasía, de zozobra y de curiosidad mi mente infantil y adolescente. Estas historias, primero orales y más tarde leídas sin intermediarios y sin censores, ocupan en mi imaginario un lugar destacadísimo porque, a partir de su lectura en un ejemplar que un cura, un buen hombre, me regaló, fue el primer libro que tuve en mi biblioteca. Es un ejemplar de pastas de tela gris publicada en la Biblioteca de Autores Cristianos. Versión de Nácar y Colunga, con el Nihil Obstat preceptivo, en 1953. Es la única biblia que he leído hasta no hace mucho porque, por decirlo de alguna manera, era la oficial católica y la conocida. Pero el 23 de junio del 2001, sábado, encontré esta reseña en Babelia de la mano del crítico y poeta J. A. González Iglesias: “La primera traducción al castellano de todos los libros de la Biblia, realizada en el siglo XVI por Casiodoro de Reina, un monje disidente que abrazó la Reforma, acaba de reeditarse en cuatro volúmenes. Se recupera así una versión, La Biblia del Oso, que destaca por su tensión literaria y su agudo sentido poético… Es una criatura única y necesaria dentro de la literatura española y de la historia de España. La mejor garantía es el interés que le dedica don Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles. Fue publicada en Basilea en 1569. Casiodoro de Reina, que había estudiado en la Universidad de Sevilla, fue monje allí en la Comunidad jerónima de san Isidro, una orden reformada, próxima a las ideas erasmistas… La vigilancia de la Inquisición hizo que los monjes y sus simpatizantes organizaran un exilio colectivo en 1557. Los que no lo consiguieron fueron quemados en 1559 y la casa donde se reunían arrasada y sembrada de sal”. También A. Muñoz Molina encomia el valor literario de esta obra cuando afirma: “Que esta obra sea desconocida para casi todo el mundo es una de las calamidades de nuestra literatura y de nuestro idioma. Como tanto de lo mejor que ha dado nuestro país. La biblia de Casiodoro de Reina es un fruto de la heterodoxia y el destierro”.

Icthus, grabado con página de la Biblia Reina-Valera

Icthus, grabado con página de la Biblia Reina-Valera

Un abulense, Catedrático de Sagrada Escritura en la U. Pontificia, José Manuel Sánchez Caro, en un artículo titulado, “Un lector católico lee la Biblia Reina-Valera” escribe a este respecto: “Cualquier protestante de lengua española entenderá, estoy seguro, que mi interés por la versión de la Biblia Reina-Valera, fuese al comienzo un interés relativo…Una de las cosas que, en mis estudios, pronto pude constatar es que no existía en España una verdadera historia de lo que había significado la Biblia en la Iglesia y en la cultura española. Fue así como empecé a bucear en esta historia…Por aquel entonces adquirí la Biblia del Oso preciosamente hecha en España. Y leí, leí todo lo que caía en mis manos sobre aquel siglo XVI español, que tan decisivo fue para el destino de la Biblia en tierras hispanas. Estaba decidido a conocer todo cuanto rodeaba aquella empresa singular, que fue la primera versión completa de la Biblia a la lengua castellana”. Casiodoro logró huir. En su odisea perdió el manuscrito, que pudo recuperar para nosotros y así terminar, después de diez años de trabajo, la versión de su Biblia. Gracias a ello, hoy me sorprendo yendo de la Nácar-Colunga a la del sevillano comparando sus versiones. La primera tiene poca tensión literaria, preocupada más por el dogma que por la lengua. La segunda mantiene un estilo terso que emociona. Cuando leí en ella el Cantar de los Cantares me pareció tan poético que corrí al Cántico Espiritual de Juan de Yepes. Nunca me canso de recitarlo. ¡Qué gozo acompañar en su viaje al enamorado, herido de amor, en una odisea más escarpada que la del héroe griego! Recitar de memoria, “¿Adónde te escondiste,/Amado, y me dexaste con gemido?/Como el ciervo huyste/ aviéndome herido;/salí tras ti clamando y eras ydo”/, frente al monasterio de La Encarnación, junto a la fuente que fue arroyo o subir a los montes umbrosos o buscar a las criaturas por calles, plazas y campos para sentir como el poeta que “Mira que la dolencia/ de amor, que no se cura/ sino con la presencia y la figura”. Y después, vivir aleteando como un pajarillo, el feliz encuentro: “Gozémonos, Amado,/y vámonos a ver en tu hermosura/al monte y al collado,/do mana el agua pura;/entremos más adentro en la espesura”. Hay que agradecer al poeta fontivereño su corta obra y su intensidad. Ambas cualidades dan al lector de nuestros días, zarandeado por las prisas, la posibilidad de leer una y otra vez una tal obra, que se sitúa en el punto más enigmático de la experiencia humana. Y desde Juan de la Cruz llegué a la poesía sufí de Rumi (1207-1273): “Tú y yo, sentados en la varanda/, aparentemente dos, pero uno en alma/…Tú y yo, fuera de nosotros mismos, estaremos juntos”.

La Biblia en su riqueza literaria me ha llevado a otros muchos libros. Adán y Eva, personajes perplejos con todo lo que se les venía encima, me llevaron a una obrita de humor negro escrita por un Mark Twain que poco tiene que ver con el autor de las aventura de Tom Sawyer (aunque tal vez, sí). Mordaz hasta el sacrilegio, el genio de Twain es en Diario de Adán y de Eva, ácido y cómico a la vez. Hay que reconocer que ese incorregible bromista es un pensador poderoso y original que analiza con bisturí la compleja vida de mujeres y hombres en un Paraíso que debió existir sólo para suavizar un poco la narración bíblica y quitar dramatismo a ese desencuentro perpetuo en las relaciones de pareja. Quien se acerque a este librito de apenas 70 páginas lo comprenderá mientras una media sonrisa fluirá de su boca mientras lo lee. Basten unas líneas para ver por dónde brujulea este alucinado Diario: “Vino cubierta por ramas y hojas, y cuando le pregunté qué quería decir tamaña tontería, y se las arranqué y las tiré al suelo, ella exhaló una sonrisita y se ruborizó… recogimos algunas pieles y le hice preparar algunos vestidos apropiados para estar en público. Son incómodos, es cierto, pero elegantes, y esto es lo principal en las ropas… ¡Me acusa a mí de ser la causa de nuestro desastre! Dice, y aparentemente es sincera y veraz, que la Serpiente le aseguró que la fruta prohibida no era la manzana sino la castaña. Le dije que yo era inocente, porque no había probado las castañas. Dijo que la Serpiente le informó que “castaña” era una metáfora de un chiste viejo y mohoso. Empalidecí…”.

La historia de María y José está llena de sorpresas en la magia de un autor como Gustavo Martín Garzo. Mi primer acercamiento al autor vallisoletano fue con su novela El lenguaje de las fuentes (Premio nacional de narrativa, 1994). Un José abandonado de María y de Jesús, anciano y pobre, evoca sus amores de hombre maduro, enamorado perdidamente de María, una niña adolescente y manca, que unos días después de casarse recibe extrañas visitas de los ángeles. Después, con las obras de Martín Garzo, he ido rescatando el profundo saber que encierran los cuentos tradicionales y sus muchas interpretaciones. Por eso, entre otros ensayos, me enfrasqué en las 400 páginas de Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelgeim. Otro libro que me llamó la atención, pues su título parecía algo pretencioso, fue El evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Prohibido en Portugal, país del autor, y con polémica asegurada en los ambientes más conservadores de España, lo leí de un tirón a pesar de la intrincada sintaxis de este autor. La novela reescribe el Evangelio en un intento de comprender humanamente la peripecia extraordinaria del Cristo y rellenar los muchos huecos que deja el sintético relato evangélico. Aunque la Iglesia católica la consideró blasfema, a mí me parece que es muy respetuosa con las creencias y Jesús termina siendo admirado por el lector, como símbolo de lucha por los más desfavorecidos y por desenmascarar la hipocresía de los dirigentes religiosos y políticos de su tiempo. Al encarnar un ideal de justicia, no ha perdido vigencia alguna y sigue siendo un modelo de vida en común que no ha perdido actualidad. Saramago, ateo y comunista recalcitrante, en palabras del Vaticano, quiere comprender humanamente la extraordinaria persona de Jesús. Así muestra a un Cristo forzado por su padre Dios a nacer, a vivir y a morir. De ahí que el novelista dé la vuelta a los comportamientos: Judas es el voluntario que se presta a denunciar a Jesús como Rey de los judíos para que puedan cumplirse los designios de Dios. Y san José vive angustiado por una culpa: no haber avisado a los otros niños para que hubieran podido librarse de Herodes como lo consiguió el suyo.

Aunque la Biblia y sus libros darían para traer a colación muchos otros libros, desde la filosofía, la historia, la antropología, el arte, la mitología y un largo etcétera, pasando por el folclore popular, cuya riqueza es difícilmente comprensible sin la cultura religiosa, baste con estos apuntes para dejar constancia de su importancia en mi biografía lectora. Otro tanto, podría decir del Quijote. Dejaré pues sobre la mesa de lectura, ambos libros. El Quijote, abierto por la historia del morisco exiliado Ricote, un canto a la convivencia y a la amistad por encima de las diferencias, de obligada lectura en estos tiempos, como en los de Cervantes, de fanatismos nacionalistas y religiosos:

“¿Cómo, y es posible Sancho Panza hermano, que no conozcas a tu vecino Ricote, el morisco, tendero de tu lugar?

– ¿Quién demonios te había de conocer con ese traje de moharracho que traes? Dime, ¿quién te ha hecho franchote y cómo tienes atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y conocen tendrás harta mala ventura?

–Si tú no me descubres Sancho, seguro estoy que con este traje no habrá nadie que me conozca, y apartémonos del camino a aquella alameda que allí parece, donde quieren comer y reposar mis compañeros, y allí comerás con ellos, que son muy apacible gente. Yo tendré lugar de contártelo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar por obedecer el bando de Su Majestad, que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba, según oíste”.

Hízolo así Sancho y, hablando Ricote a los demás peregrinos, se apartaron a la alameda que se parecía, bien desviados del camino real…”

De exilios, desarraigos, tolerancias e intolerancias, dan fe muchas novelas. Tres me vienen a la memoria al terminar de escribir esta historia cervantina: León, el Africano de Amin Maalouf, A la sombra del granado de Tariq Alí y El hereje de Miguel Delibes.

Dejaré otra señal por la historia de la pastora Marcela, la protofeminista, que habla con palabras bien actuales: “Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos…El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado”. Otra mujer de por entonces, con ansias de libertad, Teresa de Ávila, eligió el convento para lo mismo. Puso sumo empeño en mostrar a sus monjas que la libertad es un viaje al interior de una misma y, en la Morada Primera, escribió estas palabras que recuerdan al “Conócete a ti mismo”, del templo de Delfos y de Sócrates. Dice así: “No es pequeña lástima y confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a nosotros mismos, ni sepamos quiénes somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién es su padre ni su madre ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos, y así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe sabemos que tenemos almas. Mas qué bienes puede haber en esta alma o quién está dentro de esta alama o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos; y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo, que son nuestros cuerpos”. Conocerse para conocer a los demás y sentir con ellos. Pudo decir así lo que escribió el latino Terencio y recogió Agustín de Hipona: “Soy hombre y nada humano me es ajeno”. Soy mujer y os comprendo, diría y mostraría cada día a sus monjas. Y ellas así lo entendieron también al dejarse encandilar por esa mujer poliédrica y tan atrayente.

La Biblia quedará abierta por el Cantar de los Cantares y en su comienzo, unas hojas con la versión del poeta portugués António Salvado (1962) en traducción de Alfredo Alencart (2008), que comienza así:

“¡Bésame con los besos de tu boca!

¡Porque más embriagantes que el vino

Son tus amores!

Suave es el perfume de tus bálsamos…

Tu nombre va manando de aceites aromáticos.

¡Por eso, te aman las doncellas!

Y añadiré el comentario que Teresa de Ávila, tan atrevida y tan libre, escribe al respecto en 1574/75 mientras tiene de confesor a Juan de la Cruz y Fray Luis está en la cárcel: “Mas ¿quién osara, Rey mío, decir esta palabra si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que espanta. Dirán que soy una necia, que no quiere decir esto, que tiene muchas significaciones, que está claro que no habíamos de decir esta palabra a Dios, que por eso es bien que estas cosas no las lean las gentes simples. Yo confieso que tiene muchos entendimientos, mas el alma que está abrasada de amor no quiere ninguno sino decir estas palabras; sí, que no se lo quita el Señor: Béseme con el beso de su boca”.

Pondré también una señal en el Eclesiastés (la otra cara del Cantar) para pisar el suelo y tener presente que “Nada nuevo hay bajo el sol” y que lo que ha sucedido una vez, por trágico o absurdo que parezca, bien puede volver a suceder, que los dioses pueden con todo menos con las estupidez humana. El poeta Gil de Biedma, al hablar de la trayectoria humana, pone como ejemplo a nuestro país y escribe: “De todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la España, porque siempre termina mal”. Y Ángel González apostilla: “Nada es lo mismo, nada/ permanece/. Menos/ la historia y la morcilla de mi tierra: se hacen las dos con sangre, se repiten”. Y con una visión general, otro poeta, León Felipe, se pregunta: ¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierra/ al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha?/ Los mismos hombres, las mismas guerras/, los mismos tiranos, las mismas cadenas/, los mismos farsantes, las mismas sectas/ y ¡los mismos, los mismos poetas! ¡Qué pena/, que sea así todo siempre, siempre de la misma manera!”.

Esta semblanza me llevó a buscar otra novela cuya lectura me causó grata sorpresa, placer y perplejidad, a mis 20 años. Se trata de Sinuhé, el Egipcio, del finlandés Mika Waltari. Precisamente, la primera página remeda el pesimismo del Eclesiastés y de los poetas citados: “Todo vuelve a empezar y nada nuevo hay bajo el sol. El hombre no cambia aun cuando cambien sus hábitos y las palabras de su lengua. Los hombres revoloteamos alrededor de la mentira como las moscas alrededor del panal de miel… yo, Sinuhé, hijo de Senmut, en mis días de vejez y de decepción, estoy hastiado de la mentira. Por esto escribo para mí solo lo que he visto con mis propios ojos o comprobado como verdad”. Tal vez sea verdad, que el Cantar, o sea, el amor, es lo único que puede salvarnos. Al fin, Quevedo no tiene otro remedio que escribir ante los destrozos del paso del tiempo y de la muerte, “serán ceniza, mas tendrán sentido/; polvo serán, mas polvo enamorado”.

Sigo en este peregrinar por las orillas del río frondoso de los libros, y rescato en mi memoria, sin orden ni concierto, porque unos traen a otros como en una tela de araña, otro quijote. Un quijote del siglo XX y estadounidense, que me dejó horas sin dormir. No sólo por su extensión sino por el extraordinario vigor narrativo, el humor y la quijotesca vida de su autor. Me refiero a La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Resulta imposible resumir la trama sorprendente de esta obra ambientada en Nueva Orleans y sus bajos fondos. Su protagonista Ignatius Reilly vive a los treinta años con su estrafalaria madre y está ocupado en escribir una extensa y demoledora denuncia y un alegato desquiciado contra el siglo XX, tan carente de “teología y geometría como de decencia y de buen gusto”. Cervantes podría suscribir parecido juicio sobre su tiempo. La triste biografía de su autor que, incapaz de publicar su obra, se suicidó en 1969, a los 32 años, añade dramatismo y constata una vez más la penuria casi universal con la que convivieron tantos autores, conocidos y desconocidos. Su madre logró publicar la novela después de pelear con las editoriales durante 11 años y pudo ver cómo se convirtió en un éxito inmenso en pocos meses. Quien se acerque a sus páginas podrá recrearse leyendo estas frases de la pág. 254, subrayadas en mi primera lectura, sobre la estupidez de las guerras: “Querido lector: La naturaleza hace a veces un tonto; pero un fanfarrón siempre es obra del hombre.… Cuando hayamos derribado al fin todos los gobiernos existentes, el mundo no tendrá ya guerras sino orgías globales realizadas con todo protocolo y con un espíritu verdaderamente internacional, pues estas gentes superan las simples diferencias nacionales. Su inteligencia sólo tiene un objetivo; estar verdaderamente unidos. Piensan como uno solo. Ninguno de los pederastas en el poder será, por supuesto, lo bastante práctico para saber de artilugios como bombas. Esas armas nucleares se pudrirán en sus lugares de almacenaje… la degeneración, más que indicar la decadencia de una sociedad, como en otros tiempos, indicará la paz para un mundo atribulado. Hemos de dar soluciones nuevas a nuevos problemas”.

Mucho antes de toparme con este quijote, allá por 1971, con mis primeros ahorros, comencé a crear mi biblioteca. Fue la colección Biblioteca General Salvat. RTVE. Cien libros muy baratos, cuyas páginas se despegaban con más facilidad que las hojas de los negrillos al llegar el otoño. Aprendí con ellos a tratar con cariño a los libros, a tocarlos con afecto, a no violentar su fragilidad, y a respetarlos. Años más tarde, en mis clases con alumnos de la Escuela Aneja de Ávila, tuve algún rifirrafe por animar a tocar y a oler los libros antes de abrirlos y comenzar a leer. Cuando su hijo le fue contando la nueva experiencia, alguna madre pensó que también los lamiamos y eso podría ocasionar algún problema de salud. Tal vez, la madre confundió las palabras del muchacho cuando éste le habló de la importancia de “saborear” la lectura, como se hace con la comida que alimenta el cuerpo. Los libros siempre traen malentendidos. Unos años antes, allá por 1976, siendo Director de la escuela de Burgohondo, puse con mis alumnos frente a la puerta de entrada del centro, unas cartulinas con los poemas El maestro, de Patxi Andión y Tus hijos, de Khalil Gibran. Se armó la marimorena. Las “fuerzas vivas” del pueblo pensaron que el segundo atacaba la autoridad de los padres y que el primero hacía apología de un método educativo revolucionario y homenajeaba a los maestros republicanos represaliados. Eran tiempos “recios” como los de Teresa de Ávila.

Allí, decía, en esa colección, pude recrearme con libros de toda condición. Los compré y leí casi todos, que no era cosa de exquisiteces ante la escasez, desde La tía Tula, de Unamuno, el primero de la serie, hasta el extraordinario Bola de sebo, de Maupassant, que hacía el 99 de la serie, y que desde entonces no dejo de releer. Entre medias, Dostoievski, Machado, Baroja, Larra, Aldecoa, Moliere, Rojas, Pérez Galdós, Ana Mª Matute, Virginia Woolf, Tolstoi, Shakespeare, Las mil y una noche, Borges, y un largo etcétera, que asentaron mi afición lectora definitivamente. Así empecé a llenar estanterías de baldas sencillas para que fueran a juego con tales libros, pobres en sus cuerpos y ricos en procurar placer. Desde entonces las estanterías han ido acrecentándose y, mientras las contemplo, me doy cuenta que los libros llenan mucho, no sólo el espacio físico sino el “almario” de cada cual. Si como pensaba Feuerbach, los filósofos materialistas, y ahora los nutricionistas, “somos lo que comemos”, no tengo la menor duda de que estudiar la biblioteca personal es un buen método para conocerse y para que te conozcan. A no ser que en vez de lectores, hayamos sido leedores. Que todo podía ser.

Al recordar esto de que te conozcan, se me ha venido a las mientes el cuento Quien no te conozca que te compre. La historia de unos universitarios salmantinos que enredan al labriego Cándido (no podía llamarse de otra forma) para hacerle creer que uno de ellos por mal estudiante ha sido condenado a convertirse en asno. Y de esta historia, salté al recuerdo de una novela que me procuró ratos y ratos de placer: La metamorfosis o El asno de oro del escritor latino del s. II, Apuleyo de Madaura. Como el pícaro de otras novelas, Lucio, convertido en asno al beber una pócima mágica llevado de su curiosidad, se ve obligado a un zarandeado peregrinaje; criado de muchos amos, es el testigo apaleado e irónico de turbios lances, enredos peligrosos y torpes episodios. La sátira y la ironía junto con el humor hacen de Lucio un observador de la realidad social sórdida de su tiempo. Con orejas de burro, con sabiduría humana y final feliz. Todo un lujo para el paladar lector que encontrará allí cuentos deliciosos, vena que se expandirá después con el sabroso Decamerón, con Las mil y una noches y en las recopilaciones de cuentos tradicionales. En unas y otrs, la narración bien hilada busca burlar a la muerte. Además, la novela de Apuleyo fue fuente de mucha literatura española de los s. XVI y XVII, pues Diego López de Cortegana la tradujo al castellano hacia 1513 y fue muy leída. He aquí unas líneas (pág.85) en las que pueden verse esos influjos en la poesía amorosa y mística al describir el amor: “Así que conocí y tuve por cierto juicio y razón que la cabeza y cabellos es la principal parte de hermosura de las mujeres, por dos razones: o porque es la primera cosa que nos ocurre a los ojos y se nos demuestra, o porque lo que la vestidura y ropas de colores adorna en los otros miembros y los alegra, esto hace en la cabeza el resplandor natural de los cabellos… Ella tenía muchos cabellos espesos que le llegaban bajo la cintura con una redecilla de oro de modo que yo no me pude sufrir más; inclinéme y toméla por cerca del nudo de sus cabellos y comencé a besar. Ella volvió la cabeza, y mirándome astuta con el rabillo del ojo, me dijo: -Oye, tú, escolar, dulce y amargo gusto tomas; pues guárdate, que con mucho sabor de la miel, no ganes continua amargura de hiel. Yo le dije:- ¿Qué es esto, mi bien y mi señora? Aparejado estoy, que por ser recreado sólo con un beso, sufriré que me ases en ese fuego… ¡Oh, señora mía!, yo muero, y más cierto puedo decir que soy muerto si no has merced de mí”.

Las mitificaciones sobre el valor del cabello siempre me llamaron la atención desde que oí la terrible historia de Sansón. De niño, no comprendía por qué las mujeres no podían entrar al templo católico sin velo y hoy me causan desazón las historias de velos, pañuelos o burkas en las mujeres musulmanas. ¿Tendrán que ver estos mitos y otros parecidos con las poquísimas escritoras que aparecen en los libros de literatura antes del siglo XX? Cuando leí a sor Juana Inés de la Cruz y sus conocidas redondillas que claman, “Hombres necios que acusáis/ a la mujer sin razón/, sin ver que sois la ocasión/ de lo mismo que culpáis”, comprendí mejor el movimiento feminista y a las letraheridas Cecilia Böhl de Fáber (Fernán Caballero), Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet, Carmiña M. Gaite, Ana Mª Matute, Rosario Castellanos, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Alfonsina Storni, Cristina Peri Rosi, Ángeles Mastreta, Gioconda Belli, Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Anna Ajmátova, Elena Poniatowsca, Toni Morrison, Wislawa Szymborska …

A estas alturas de la charla con vosotros y con los muchos libros que han ido viniendo a visitarnos, bien se ve la dificultad de la que hablé al principio. ¿Cómo llevarse unos libros y abandonar otros? Mejor será que nunca nos pongan en esa tesitura y seguir manteniendo una habitación llena de otros mundos y de otras gentes sin menospreciar a nadie, que todos, sirvieron en algún momento para ir llenando los huecos del corazón y de la mente. A algunos libros tal vez no volveremos nunca por falta de tiempo o porque no llega la ocasión propicia; pero, deben estar ahí, cerca, por si un verso, una noticia, un sueño o un título te reclama mientras limpias el polvo una mañana y acudes a su querencia y coges en tus manos el libro y lo abres por cualquier página y lees y se te abren los poros y empiezas a revivir el momento primero en el que lo leíste. Y te olvidas de seguir con la hazaña de limpiar. Tal vez, por eso, llegada cierta edad, más que leer se relee. Porque tiene uno la impresión de que ya todo está escrito y además, muy bien escrito. Aunque la curiosidad, compañera necesaria de la lectura, te impela a acercarte de vez en cuando a las novedades.

En fin, aquella época de la colección Salvat eran tiempos de cambios y la democracia se colaba por las rendijas de la Dictadura. Si “la poesía es palabra en el tiempo”, como pensaba Machado, no es menos cierto que la lectura no puede ser fuera del tiempo. Así lo creía yo. Descontento con el mundo que me rodeaba, rebelde con causa, buscaba en los libros las respuestas a las muchas contradicciones entre la verdad oficial y la realidad que me golpeaba. Como la escuela era el crisol de lo que pasaba, me acerqué a todas aquellas obras que significaban romper con el modo de pensar y de ser con las que no comulgaba. No sólo por mí sino también por mis alumnos, que merecían no tener las carencias a las que nos habían sometidos a nosotros. El Libro rojo del cole, De dónde venimos, la historia de Hildergart, El mono desnudo, de Desmond Morris, los cantautores, la experiencia de pedagogía libertaria de Josefa Martín Luengo en Fregenal de la Sierra, Milani, las teorías de W. Reich y la rebeldía sexual juvenil, los existencialistas y la novela social y los poetas represaliados del interior y del exterior, vinieron unos tras otros, como las cerezas de un racimo, al quehacer diario de la escuela y al mío propio.

Con Blas de Otero, pedí la PAZ y la PALABRA y leí emocionado el discurso de Manuel Azaña en el que pedía las tres Pes: Paz, Piedad y Perdón; con Gabriel Celaya y Paco Ibáñez canté muchas veces, “Poesía para el pobre, poesía necesaria/ como el pan de cada día/ como el aire que exigimos trece veces por minuto/ para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica/. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan/ decir quien somos/ nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno/ Estamos tocando el fondo”. Con Dámaso Alonso vi el Madrid de la Guerra (In)civil que me habían escamoteado y quedé sobrecogido con el poema Insomnio: “Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)”. Antonio Machado me ayudó a dar forma a un ideal de vida que me ilusionaba. Su Autorretrato, escrito a los 32 años, es uno de los más emocionados y emocionantes poemas que he leído y releído. Es un placer epicúreo escuchar el eco tranquilo y teresiano de estos versos, “Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito/.A mi trabajo acudo, con mi dinero pago/ el traje que me cubre y la mansión que habito/,el pan que me alimenta y el lecho en donde yago/.Y cuando llegue el día del último viaje/, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar me encontraréis ligero de equipaje /, casi desnudo, como los hijos de la mar/”. Con Cavafis y Lluis Llach comprendí que no hay que tener prisa por llegar a Ítaca. Después conocería de cerca a Ángel González, a José Hierro, a Caballero Bonald y la poesía ya no me abandonaría nunca.

Recuerdo ahora, al escribir estas líneas que años antes de que Jarcha cantara Libertad sin ira, había en algunas zonas de Ávila unos curas a los que el poder de siempre llamaba despectivamente comunistas, que hacían de obreros, se mezclaban con las gentes y organizaban recitales poéticos y representaciones teatrales para explicar de otra forma las raíces profundas del Evangelio. Este movimiento eclesial progresista había nacido en Francia en 1944 y llegó a España tarde, como era obligado, por los años 60. También llegó a Ávila un poco más tarde, como también era y es bastante corriente. A mí, hijo de campesinos pobres, me tocó recitar en la iglesia el Niño yuntero de Miguel Hernández. Me lo aprendí de memoria y durante mucho tiempo ha permanecido ahí en ese telar. Hoy ya dudo y prefiero leerlo y sigue emocionándome y rebelándome. Porque no han cambiado las cosas para millones de niños y niñas que pasan hambre y son violentados. Con el poeta y por ellos, digo, “Me duele este niño hambriento/ como una grandiosa espina/, y su vivir ceniciento/ revuelve mi alma de encina/. Me da su arado en el pecho/ y su vida en la garganta/, y sufro viendo el barbecho/ tan grande bajo su planta/. ¿Quién salvará a ese chiquillo/ menor que un grano de arena?/ ¿De dónde saldrá el martillo/ verdugo de esa cadena?/ que salga del corazón/ de los hombres jornaleros/, que antes de ser hombres son/ y han sido niños yunteros”. Estos versos en la iglesia del pueblo, en aquel tiempo, no sé si hoy también, sonaban en los oídos de las familias de bien, a blasfemia. Ya dijo el obispo brasileño Hélder Cámara, impulsor de la Teología de la Liberación, “Si doy limosna a los pobres me llaman santo; si pregunto por qué los pobres no tiene qué comer, me llaman comunista”.

Es tiempo de ir terminando. Espero haber dado algunas pinceladas sobre cómo ha sido mi biografía lectora. Al repensarla con el pretexto de este Donoso Escrutinio, me doy cuenta que en la elección de libros me he dejado llevar por un orden caótico y por la tela de araña que iban tejiendo revistas, periódicos, experiencias vitales y libros que caían en mis manos. De cualquier forma, veo que en ese caos, tal vez más aparente que real, aparecen unos principios de búsqueda que han permanecido constantes, primero como intuiciones y después conscientemente buscados. A saber:

El primero, intentar comprender el sentido de la vida del hombre y de la mujer. Las preguntas clásicas, ¿quién eres y por qué y para qué vives? De aquí procede sin duda mi afición lectora por la poesía y la filosofía, ramas del mismo saber, y mi tristeza por el poco interés que se presta en el sistema educativo español a estas artes fundamentales para no terminar siendo sólo “homo económicus”. En este apartado, me son especialmente caros: Platón, Nietzsche, Montaigne, Voltaire, Dostoievski, la poesía en general y la mística en particular, Unamuno, Camus, Milan Kundera, Erasmo, Juan de Valdés, Spinoza, Santayana, Emilio Lledó, Ernesto Sábato… De este último, anoté en mi Diario, el 4 de enero de 1987, estas líneas que aparecen en la pág. 169: “El hombre no está hecho sólo de desesperación sino de fe y de esperanza; no sólo de muerte sino de ansia de vida; tampoco únicamente de soledad sino de momentos de comunión y de amor. Porque si prevaleciese la desesperación, todos nos dejaríamos morir y eso no es de ninguna manera lo que sucede”.

El segundo, reflexionar sobre la historia de España y de la humanidad, pues completa el anterior. Nadie vive solo ni se educa solo sino con los demás, como enseñaba Paulo Freire. Más arriba he hablado de la penosa historia humana y la dificultad de ser optimista a la vista de los hechos pasados y presentes. En esta visión, incide Ajo, micropoetisa actual madrileña, cuando resume con acidez: “De esclavo a súbdito/ de súbdito a ciudadano/ de ciudadano a cliente”. La historia del hombre parece un círculo vicioso. El poeta José Emilio Pacheco tiene un extraordinario poema titulado Prehistoria que me enseñó más que los tratados de historia. Al igual que lo hizo, al descubrirme tan bellamente los escondrijos del alma humana, el folclore, la literatura popular anónima: “Hasta que el pueblo las canta/ las coplas, coplas no son/ y cuando las canta el pueblo/ ya nadie sabe el autor”, escribió Manuel Machado. En este preguntarme por la historia de los hombres, me sirvieron de guía en aquellos años de la Transición en los que todo parecía posible y la libertad se iba haciendo, los libros de Carlos Marx, Engels, Fourier, Bakunin, Errico Malatesta, Rosa Luxemburgo, Saint-Simon, Althusser, Michel Foucault, Trotsky, Noam Chomsky, Hannah Arendt, Primo Levi, Antonio Gramsci, Juan de Mairena (A. Machado), Pessoa y su “desasosiego”…

El tercero, cambiar la escuela para que no se pareciera a la que yo había sufrido. Uno de los libros que me ayudaron a reflexionar sobre esa escuela fue la entretenida y muy interesante novela El jardín de los frailes de Manuel Azaña. En la pág. 16, tengo subrayada esta afirmación: “Los maestros preguntan de historia, de física, de agronomía,…; pero de ese laberinto en que el mozo se aventura a tientas, con pavor y codicia del misterio, nunca… Alicortar la ambición intelectual parecía el supuesto de los estudios”. Otros, La educación como práctica de la libertad (1967) y Pedagogía del oprimido (1970) de Paulo Freire. Y también el descubrimiento de los hombres y mujeres de la Institución Libre de Enseñanza. Sus planteamientos pedagógicos y políticos me abrieron los ojos a otra forma de vivir y de educar. Y los Movimientos de renovación de la escuela que potenciaron la difusión de las experiencias pedagógicas de Milani, Freinet, Montessori, Neill, Tolstói, Makárenko, Josefa Martín Luengo, o títulos tan subversivos como ¿Queréis la escuela?

El cuarto, la opción del compromiso personal en lo político, sindical y educativo. Consecuencia de los anteriores, esta decisión de ser y estar en el mundo me llevó a libros como Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, una novela sobre el despertar a la realidad, sobre la necesidad de ver con otra mirada las cosas y la obligación de actuar para erradicar las mentiras; a pesar del coste personal que tal comportamiento ocasiona siempre. Una novela sobre la honestidad. También, por citar alguna más de estas características, me leí y he vuelto a leer Las uvas de la ira, de John Steinbeck, una epopeya sobre los desposeídos por la Gran crisis de los años 30 del siglo pasado en las tierras de Oklahoma y California. Y en ese espacio duro, de sequía, tormentas de polvo y lluvias arrasadoras, la lucha por el trabajo y el pan de unos obreros que no quieren perder su dignidad. Casualidades de la vida, hace unos meses, terminé otra extraordinaria novela que habla de la actual crisis. Todo lo malo se repite; para desgracia de los pobres. Hablo de En la orilla, de Rafael Chirbes, uno de nuestros mejores narradores actuales. Al igual que en Las uvas de la ira, aquí el paisaje, el pantano fangoso de Olba, engendra a su alrededor la terrible vida de los que se quedan sin trabajo y sin esperanza. Esteban, un antihéroe, repasa su vida anodina y vacía por haber sido incapaz de llenarla con proyectos ilusionantes. Ahora, cuando la crisis se lleva por delante la carpintería que, por rutina familiar, le llegó de su padre, se queda desnudo del todo. Heredera de la tradición realista, esta novela atrapa al lector por su lenguaje directo y su tono obsesivo y le obliga a repensar la historia de España desde la postguerra hasta nuestros días. Los hechos de la vida corriente, viene a decir al lector, suceden no por un fatum imprevisible y siniestro sino porque los poderosos los provocan y diseñan. Así, la crisis actual y todas las anteriores sirven para encumbrar a los de siempre y dejar “en la orilla” a los que “No han sabido sentarse sobre los demás”, como escribió José Agustín Goytisolo en Me lo decía mi abuelito”.

El quinto, la búsqueda de la felicidad; entre cuyos ingredientes está sin duda el placer de leer. Si uno lo piensa bien, esto de buscar la felicidad es lo más humano. O así me lo parece. No extrañará por eso que termine citando algunos autores que me han acompañado y me han reportado algunas claves para aprender a vivir con el menor sufrimiento posible y la máxima felicidad alcanzable. Epicuro, Lucano, Diógenes, Séneca, Marco Aurelio, son algunos de los clásicos. José Luis Aranguren con su ética de la felicidad y otros lenguajes y Bertrand Russell con La conquista de la felicidad, que prologa el abulense, son otros más cercanos. Con unos y otros (además de novelistas y poetas) aprendí a desconfiar de los falsos valores y a prescindir de muchas cosas. Ese ideal, tan deseado como difícil de seguir, del Beatus ille de Horacio, que Fernández de Andrada vertió en su Epístola moral a Fabio, (“Fabio, las esperanzas cortesanas/prisiones son do el ambicioso muere/y donde al más activo nacen canas”) y que Fray Luis de León recreó en su Oda a la vida retirada: “¡Qué descansada vida/ la del que huye del mundanal rüido/ y sigue la escondida/ senda, por donde han ydo/ los pocos sabios que en el mundo han sido”.

Terminemos con la propuesta que B. Russell expone en el ensayo aludido de manera sencilla y profunda. La divide en dos apartados. El primero versa sobre “Las causas de la desgracia”. Son éstas: Pesimismo, competencia, fastidio y excitación, fatiga, envidia, concepto de pecado, manía persecutoria y miedo a la opinión pública. El segundo, “Las causas de la felicidad”. A saber: Entusiasmo, afecto, familia, trabajo, esfuerzo, resignación e intereses impersonales (recuerdo sobre este particular un jocoso y sesudo relato del capítulo “Ocupaciones raras” en Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar). Unas me convencen más que otras, pero todas me ayudaron a pensar sobre la vida. El ensayo concluye con este aserto: “El hombre feliz es el que no siente el fracaso de unidad alguna; aquel cuya personalidad no se escinde contra sí mismo ni se alza contra el mundo. El que se siente ciudadano del universo y goza libremente del espectáculo que le ofrece y de las alegrías que le brinda, impávido ante la muerte, porque no se cree separado de los que vienen en pos de él. En esta unión profunda e instintiva con la corriente de la vida se halla la dicha verdadera”.

A ser felices, pues. Y libres: Dejemos el balcón abierto, como pedía Lorca.

Julio Collado (Muñopepe, Ávila, 1949). Poeta, columnista del Diario de Ávila, conferenciante, coordinador de talleres literarios en institutos abulenses y en la sede de la Fundación Caja Ávila, así como guionista y presentador de Campañas de Animación a la lectura en diferentes radios y televisiones de su ciudad. Como escritor tiene publicados cuatro libros de literatura infantil en la Editorial Edelvives, además de haber participado, con cuentos, poemas y relatos, en varios libros colectivos (Rutas literarias por Ávila y provincia; Una métrica diferente; Chile en el corazón o Arca de los afectos, por citar algunos).

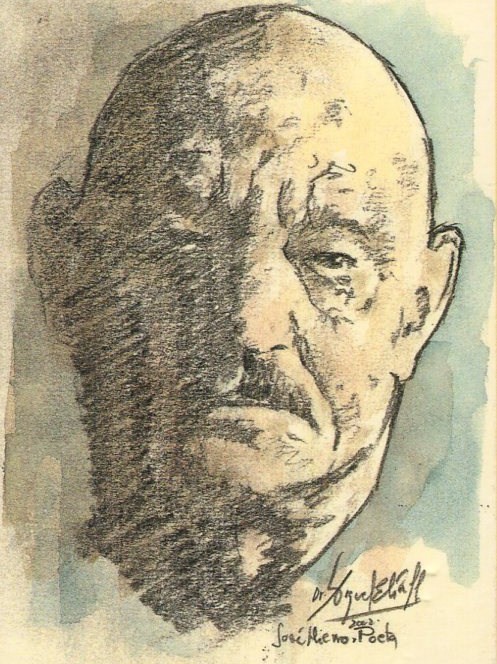

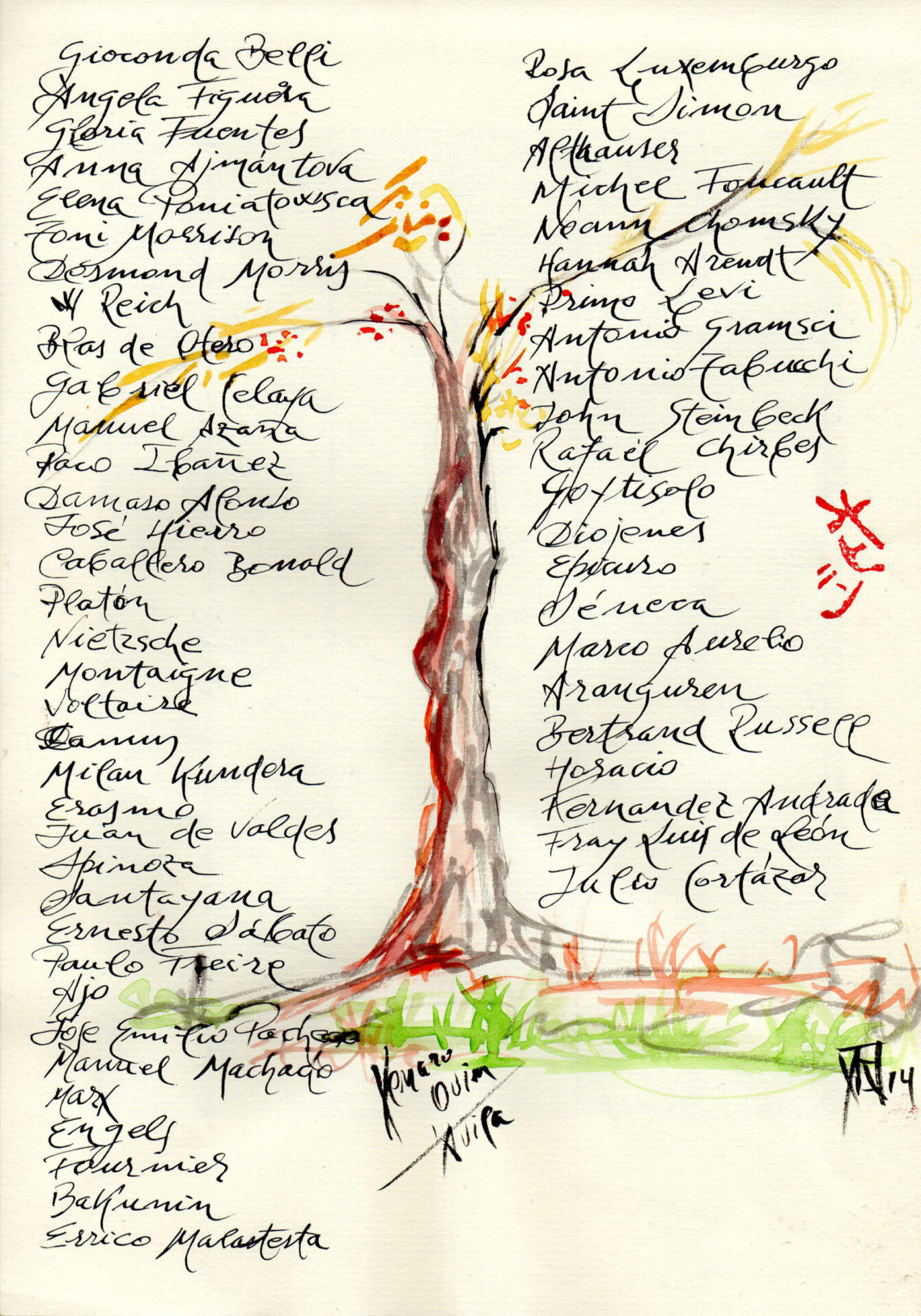

Árbol genealógico, de Xenaro Ovín

Árbol genealógico, de Xenaro Ovín

abril 23, 2015

Felicitaciones a Crear en Salamanca por este homenaje al libro y a Cervantes. Lo mismo para Julio Collado y para el pintor Elías. Me han encantado sus textos y pinturas. Saludos

abril 23, 2015

Profundo texto el escrito por Collado. Gracias también por la imágenes cuya calidad no quiero dejar de reconocer.

abril 23, 2015

Gracias por tan donoso e interesante escrutinio.