Crear en Salamanca tiene la satisfacción de publicar tres relatos del escritor cubano Francis Sánchez (Ceballos, 1970). Poeta, narrador y ensayista cubano. Licenciado en Estudios Socioculturales y Máster en Cultura Latinoamericana. Su primer poemario Revelaciones atado al mástil (1996) fue finalista del Premio Nacional de la Crítica. Perteneció a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) desde 1996 hasta su renuncia en 2009. Ha expuesto su poesía visual en diferentes países. Desde 2005 dirige, desde Ciego de Ávila, junto a Ileana Álvarez y Rafael Vilches, entre otros, la revista independiente Árbol Invertido: www.arbolinvertido.com. En su bibliografía están los siguientes libros. Poesía: Revelaciones atado al mástil (1996), Música de trasfondo (2001), Luces de la ausencia mía (2003), Nuez sobre nuez (2004), Un pez sobre la roca (2004), Extraño niño que dormía sobre un lobo (2006), Caja negra (2006), y Epitafios de nadie (2008). Ensayo: Dulce María Loynaz. La agonía de un mito (2001), Dualidad de la penumbra (2009) y Liturgia de lo real (2011). Relatos: Reserva federal (2002), Cadena perfecta (2004) y Secretos equivocados (2015).

Los tres relatos se han tomado de esta última obra, publicada en Madrid por Editorial Betania, dirigida por el poeta Felipe Lázaro.

EL MAQUINISTA LLAMA POR ÚLTIMA VEZ

Éramos los únicos pasajeros dentro del vagón inmenso y ruinoso; los dos sin destino, y cada uno absolutamente indefenso y solo. Parecía inevitable, pues, que nos sintiéramos mutuamente espiados. Pero, aparte de la responsabilidad de mantenerlo bajo estricta observación durante todo el viaje, quizás yo tenía a diferencia suya, otra sospecha o un temor que mitigaba mis complejos de culpa por su evidente estado de abandono y sus sufrimientos: a ambos nos vigilaban.

Alguien más, un tercero, desde fuera del tren, se aprovechaba de un mejor punto de vista. Se desplazaba al lado de nosotros, con los árboles, con las reses y los montículos de piedras. Sentíamos a veces cruzar su sombra por la ventana.

Calculaba y calificaba nuestras coincidencias por ser los únicos pasajeros en aquel vagón. Y podía arribar a conclusiones arbitrarias, de puro antojo, poniendo nuestras presunciones y cada gesto ambiguo en una balanza y agregando las circunstancias de un viaje demorado, de acuerdo con la norma universal para que siempre, bajo cualquier premisa, vigilado y vigilante deban brindarse compañía y asistirse con cuotas de interesantes anecdotarios, o sea, experiencias concretas, mientras se adentran en espacios desconocidos.

En los cálculos del interés de nuestra reunión involuntaria, se incluía la idea de intercambiar nuestros destinos más probables, los itinerarios, la prisa y los cargamentos de memorias, para aprovechar mejor nuestra coincidencia casi exacta dentro de un mismo tiempo y espacio. Y parecía fiable, entonces, en esta suma y resta, el intercambio también entre emociones de víctima y victimario.

El vértigo de matar era la velocidad de una emoción liberadora. Viéndolo clavado a su asiento, me atraía la posibilidad de convertirme en el que picara su boletín y le dijera “Hasta aquí”. ¿En vez de ensayar un experimento con los límites del espíritu y la creatividad —me pregunté—, estaría siendo arrastrado por una necesidad grosera de mi cuerpo, como el hambre o el sueño?

Todas las cosas que veíamos pasar por las ventanas, concordaban en un punto que de pronto tomaba forma y adquiría una especificidad casi palpable, física, con las necesidades de matarlo y eliminar la ambigüedad entre nosotros, si es que yo quería llegar a alguna parte. No averiguaría por su crimen, tampoco por su nombre insignificante, bastaba que apareciese atrincherado allí, en su asiento diferente. Y me ayudaba a decidirme una remota posibilidad de salvarlo del vacío que se había colado dentro de nuestro vagón y nos comprimía contra las paredes, sin permitir que nos ocultáramos el uno del otro.

Un tornillo fijaba su pecho al espaldar del asiento de madera. Había cometido grandes crímenes, sin duda. ¿O por qué, si no, me habrían colocado delante de su cara y me dieron la tarea de pensar en él nada más? Que yo desconociera detalles de esos crímenes, no le quitaba culpa. Los hechos y todos los anhelos se mezclaban en mi mente con fantasías y tergiversaciones propias de la alteración que el miedo produce en caracteres muy sensibles. Mi miedo consistía en la mayor prueba inculpatoria y lo más real. A lo mejor para entonces sus crímenes sólo perdían los colores de la realidad exterior.

Se aseguraron de que no fuera a escapar. Tenía una gran arandela apretando su pecho. Después, encima, una tuerca más pequeña y ajustada le impedía quitarse el pasador de hierro y lo mantenía pegado contra el espaldar. Si alguien se asomase al pasillo, desde otro coche, creería que él llevaba un chaleco con un botón enorme en el medio.

Unido por el otro extremo a un par de cajas de bolas, el pasador se deslizaba a través de una viga que iba desde el asiento al techo. Por eso, con los desniveles, cuando el vagón brincaba, parecía ponerse de pie para abalanzarse sobre mí.

Nos alejábamos por ferrovías poco usadas y en mal estado. Y, con tantos estremecimientos y tirones, tanto “ponerse de pie” inútilmente y parecer que venía ya por mí, su herida aumentaba el diámetro, las paredes de carne molidas, y el pasador de hierro empezaba a bailar dentro de su pecho.

No sólo por sentirme más seguro, sino incluso por su bien, para evitarle más sufrimientos, tenía que matarlo. “Bien, es lo que se merece”, pensé.

Pero, entonces, llegó el otro pensamiento de que nos encontrábamos allí, y nos dejaron solos, quizás, porque según el plan de un tercero no se esperaba que yo reaccionara de manera distinta. En esta situación, mi aborrecimiento resultaba muy predecible. Era una orden que cumplir, un trámite encargado a una autoridad inferior y totalmente incapaz de abstenerse de actuar por voluntad ajena. La verdadera voluntad estaba afuera del tren.

No sé cómo, pero tomé en las manos una parte de los hierros, algo que podía asir y alzar sobre mi cabeza para arrojarlo, y golpeé el mecanismo de seguridad de su asiento. Destrocé su espaldar, los asideros, la viga con las cajas de bolas, y le quité la tuerca, la arandela, el pasador y todo, hasta que la trampa de su asiento quedó definitivamente separada de su cuerpo. Levantó la cabeza, y volvió a respirar con ganas.

Lo había dejado libre. Pero finalmente yo quedaba también abandonado a mi propia suerte. Y por primera vez me sentía indiferente ante el mecanismo artero de mis pensamientos con que algo o alguien me inducían a actuar por propia conveniencia.

Sé que cuando vine a darme cuenta, ya todo estaba hecho. Salvado, se reencontró consigo mismo. Y ahora yo era el único que calificaba para convertirme en su presa.

Unieron fuerzas. Entre los dos, me acorralarían.

Corrí hacia el fondo del tren. Su vehemencia y astucia se aguzó al fundirse ambos en una sola persona. Uno que vivía como prestado en el mundo, postergando el momento y la forma de morir de un condenado, se proponía cumplir el deseo del otro. Y el otro, afuera, al que le sobraba todo el tiempo, se movía letal como un trueno en el aire.

Me escondí y arrastré bajo asientos. Busqué una ventana sin vidrio y, agarrándome a los bordes, saqué el cuerpo, de espaldas, y subí sobre el techo.

La masa de aire denso y frío me golpeó en la cara.

—“¿Dónde está él?”, decía el de afuera a través de la boca y la furia ciega del que yo había acabado de soltar.

Era el juego del gato y el ratón. El gato, al que ese día le quedaban sólo dos vidas, me acusaba de haberle quitado una, casi la última, sin motivo. Supuestamente, yo me aproveché de su situación y lo arrojé entre las ruedas del tren para luego decir que trató de darse a la fuga. Quedó hecho trozos en alguna parte de la línea, ya no estaba dentro del vagón, y no era él quien me perseguía, por eso hablaba como si fuera otro, el otro, algo o alguien que jamás descendería a hacer el papel insignificante de un simple pasajero en un tren destartalado. Con semejante historia, sólo se libraba de justificarse ante sí mismo —pensé—, tan mal agradecido.

—¿Dónde vas a estar cuando amanezca? —gritaba, prepotente, y a continuación alardeaba de saber en qué tramo exacto de las vías yo quedaría destrozado por las ruedas.

Conocía al dedillo el negocio de fingir accidentes con el objetivo de obtener alimento gratis en los lugares donde gobernaban la incomunicación y el hambre. Amarraban los caballos y las vacas en las traviesas de la línea, y luego se hacían los que pasaban por allí casualmente y se ofrecían para ayudar.

Pero la carne de un pasajero, cuando termina de ser molida —describió la escena, regodeándose—, no resulta muy diferente a la de una vaca que de verdad pueda perderse en la noche. Antes de que salga el sol completo, por eso, las familias de los alrededores revisan las líneas. Prefieren llevarse rápido lo que encuentran, y acabarlo de picar, no sólo porque vaya a echarse a perder con el calor, sino porque así evitan ver con claridad lo que comen.

Me quedaba alguna oportunidad, mientras ellos creyeran que permanecía escondido bajo algún asiento y siguieran buscándome dentro del tren. Calculé cómo saltar. Me fijaba por los dos costados a ver si venía algún río, una charca, un montón de hierba seca o una pendiente donde rodar. Iba el tren demasiado rápido. Y en la oscuridad no sabía diferenciar a un arbusto de una roca.

El otro, algo o alguien, me vio sacar la cabeza. Y vino volando a colocarse encima, y esperaba que tratara de mirar otra vez para lanzarse sobre mí desde el cielo como una rueda de dientes. Podía tragarme de una mordida.

Volví al interior del tren, ahora estaba en el final del último coche.

Aquello giraba alrededor, pasaba por un lado, luego volvía por el otro, y por arriba, intentando tomarme entre los dientes.

Tren que sale, de Hermann Pleuer

Tren que sale, de Hermann Pleuer

Por último, cambió de táctica. Buscó distancia y se quedó en un mismo punto a gran altura. Prefería permitirme sacar la cabeza, con confianza, y estudiar el terreno, a ver si me decidía y saltaba.

De tanto analizar los bultos en la sombra, mis pupilas se dilataron al máximo, y la oscuridad se me abrió suavemente. Afuera no quedaba un solo lugar seguro donde poner los pies. La tierra estaba infestada de pequeñas alimañas.

Al sentir la vibración del tren, se arrastraban hacia las vías, con hambre, y se amontonaban a ambos lados, retorciéndose. Tenían el vicio de que el paso del tren significaba siempre la llegada de un poco de carroña.

Ahora yo entendía el porqué de su distanciamiento y aparente indiferencia. En realidad jugaba a darme un chance de escapar. Como el gato a un ratón, me soltaba un poco, para que me decidiera a saltar, no por compasión, ni porque se sintiera frustrado, sino porque allí, justamente sobre la tierra, me esperaba lo peor.

Otro peligro, sin embargo, y no menor, era esperar a que se cumpliese el recorrido. Y me colgué de la escalerilla. Solté primero una mano, estiré luego una pierna para sentir la velocidad, y me dejaba llenar por la brisa como una sábana. No quería pensar mientras disfrutaba el golpe del viento.

Y llegó, junto con la dulzura de sentir mi mente quedarse en blanco, el alivio y la promesa de una claridad que venía a mi encuentro. Surgió un caserío junto a las vías. No contaba con una estación o un andén improvisado, por su tamaño sin importancia. No obstante, la masa de vagones se veía obligada a ceder, con la fricción, con el solo hecho de pasar junto a un lugar habitado.

Acerqué la planta de un pie al suelo, para sentir la vibración que venía de las hierbas. Y en el último momento solté la otra pierna y —así lo había aprendido en mi infancia, montándome y lanzándome de los coches sólo por diversión—, sin brusquedad, sin resistirme de plano, me quedé caminando al lado de las vías, como quien viene por la calle y no quiere romper la inercia.

Caminaba al lado de los rieles con la supuesta indiferencia de un transeúnte aburrido. Hasta que, cuando casi me detuve, y con mis pasos disminuyeron también mis latidos, el tren pasó y desapareció en la noche.

Un pequeño caserío se apretaba y al mismo tiempo se abría delante, como la mano de un niño que no podía resistir la tentación de ocultar una moneda robada, pero al mismo tiempo contemplarla, por vanidad, y dejarla contemplar, comprobando que al fin era de mi propiedad, porque mi vida estaba otra vez en mi poder.

Desde las casas habían salido a ver quién era. El anciano sentado contra la pared de su choza se inclinó hacia delante, sobre el borde del taburete, y su cara entró en la luz de la luna. Susurró que trajeran los calderos y el cuchillo. Alrededor los niños corrían alegres.

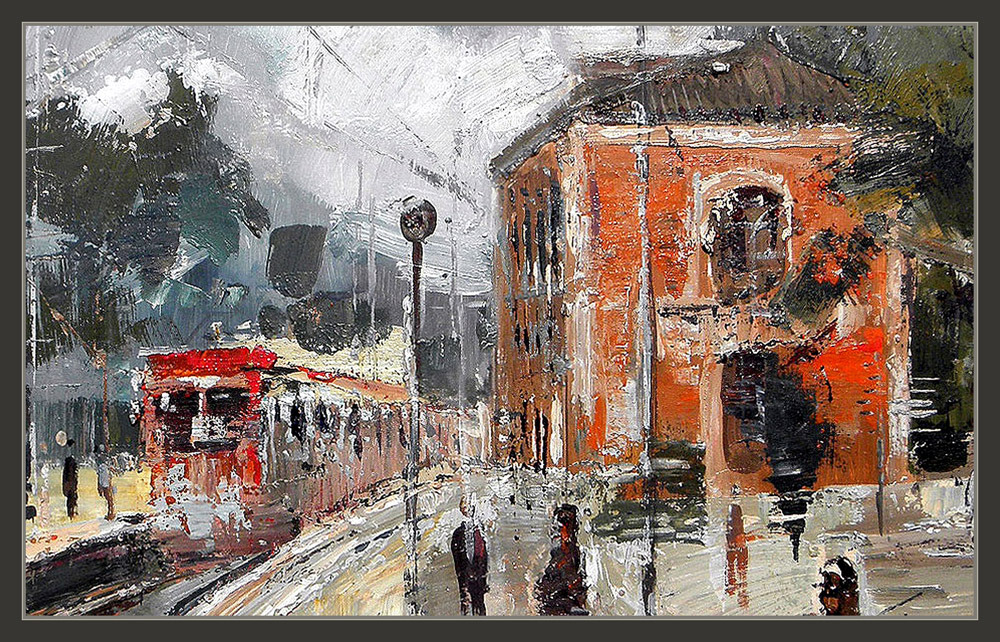

Paris entre dos aguas, de Antonio Moyano

Paris entre dos aguas, de Antonio Moyano

JE NE QUITE PAS

Al fin yo caminaba por la ciudad que siempre añoró —y temió conocer— el poeta Julián del Casal. Iba de compras, aunque sin un centavo. Simplemente cruzaba puertas que, apenas rozadas, daban paso a infinidad de estanterías con todo tipo de preciosidades. Se trataba sólo de sentir sorpresas. Y que me permitiesen probar las mercancías. Desenrollaba y palpaba los tapices, me echaba los perfumes, y descubría dibujos y miniaturas con juegos de líneas y colores delicados. Tenía la rara oportunidad de apoderarme esencialmente de todos los recuerdos.

No podía escoger nada en concreto. Y me preocupaba que lo supieran o se dieran cuenta. Aunque no les importaba. Allí, un espíritu centrado, con textura superior a la argamasa de los muros, no se dejaría llevar por un deleznable instinto de conquista y dominación: esta sabiduría flotaba dentro de una briza y penumbra afectuosas. A lo mejor en otra parte, o cuando niño, me habían querido educar con el criterio de que la única sensación de felicidad provenía del acto de poseer, como si nadie pudiera disfrutar algo sin apropiárselo en cualquier variante de dominio, incluyendo la destrucción y el equívoco de las definiciones.

Caminar sin rumbo y sin entender los letreros, ni saber por dónde iba o qué veía exactamente, me daba tranquilidad y me hacía sentir completo.

El manto de la noche cruzaba por el cielo, lanzado hacia otra región, mientras la ciudad se iluminaba íntegra, cada vidriera, cada anuncio de un bazar o una librería.

Y rodeaba las estatuas de un parque, al caer la tarde, cuando pasé junto a una hilera de macetas organizadas sobre la acera, cada una puesta en una bandeja donde se escurría el agua de las hojas.

Dentro de cada bandeja, bajo la superficie líquida, brillaban monedas blancas y grises. Quizás se trataba de una tradición local: pedir un deseo dejando una moneda bajo aquellas plantas ornamentales.

En lo adelante no iba a recordar otros detalles de la ciudad.

Acabaron uniéndose mi curiosidad, mis tentaciones y una secreta ilusión, cundo tuve el bulto de monedas en las manos.

Veía reproducciones de un perfil de mujer, el mismo grabado sobre las dos caras de las monedas: Salomé decapitada, su cabeza como la de San Juan Bautista servida en una pequeña bandeja que, en ese momento, pasaba de mano en mano.

Los bordes del metal aún presentaban rebabas, como si las piezas provinieran de malos moldes o no tuvieran terminación. Al tacto, recordé los extremos irregulares de las tapas de pomos de leche que hacíamos para sobrevivir después que desapareció la Unión Soviética, con una máquina fabricada por mi padre, tapas que luego yo iba vendiendo de puerta en puerta. Mis clientes, sobre todo mujeres, antes de pagar, las apretaban por el borde y las presionaban en el centro, a ver si eran flexibles para soportar el uso indiscriminado.

Me daba pena preguntar si aquellas aparentes moneditas serían sólo imitaciones, fichas de un juego, o poseerían valor real. Algunas, las menos, parecían auténticas: más pequeñas, pesaban, y tenían los detalles de la cabeza femenina mejor definidos. Sin embargo, brillando bajo el agua, apenas podía diferenciarlas unas de otras.

Las devolví a su sitio. ¿Quizás su única utilidad consistía en mantenerse dentro de las bandejas y, de ese modo, a través del agua, parecer reales a los ojos de transeúntes, como yo, desraizados? No obstante eran, dentro de alguna parte de la historia del universo, las únicas monedas que yo tenía la ilusión de encontrar y los recuerdos más sutiles que podría llevarme al abandonar una ciudad, como Casal, sin haber estado nunca en ella.

Jorge Luis Borges, de Beti Alonso

Jorge Luis Borges, de Beti Alonso

BORGES EN LA HABANA

Por cierto aire que nos dábamos buscando una dirección, debíamos parecer no de las provincias, y no que por primera vez visitábamos la capital, como Claudio, originario de Manzanillo, y Esquivel, el colombiano de Las Tunas. Mi hermano, el Mayor, se limitaba a adoptar cierta postura distante aprendida en el ejército. Lo más curioso, para nosotros cuatro, era el esfuerzo con que su voz y su respiración salían de la pequeña bocina al lado de la cancela. Después de tocar el timbre varias veces y dudar si nos retirábamos, frustrados, aún tuvimos que esperar un poco, pero valió la pena. Se podían sentir las dificultades con que sus palabras se adherían al aire, al calor y a una luz del trópico que nunca antes habían enfrentado.

Hacía muchas pausas. Con su aliento inconfundible, me preguntó el nombre y mis dos apellidos, y luego me pidió los de los demás, uno por uno. Se interesó en eso de que participáramos en un Seminario de Invierno para aprendices de escritores en el Instituto Cubano del Libro, ¿en La Habana, verdad?, preguntó. “Sí, aquí estamos”, le dije, y seguidamente usé una frase cursi, lo de un sueño al fin hecho realidad y bla bla bla, que después iba a ser motivo de mi vergüenza cada vez que recordara este momento.

Él quería saber si alguien más sabía sobre nuestra visita, aparentemente le preocupaba que fuéramos los primeros en venir, pero no los últimos. La verdad, nadie. Nadie aparte de mi hermano y yo, ese había sido nuestro acuerdo, porque a los otros fue incluso cuando ya estábamos en camino que les avisamos la clase de monstruo que íbamos a ver.

Tras un día agotador de lecturas y debates en el salón de los espejos del palacio del Segundo Cabo, habíamos salido a caminar por la ciudad aprovechando el tiempo. Nos quedaba un solo día en La Habana. Y, como era lógico, en una ciudad en ruinas, aislada y hostil no solo para el norte brutal, también para la población flotante o los visitantes desde tierra adentro, nada deseábamos tanto como conocer a los grandes monstruos. La idea se le ocurrió a mi hermano, porque en ese entonces estaba empezando a descubrir las insolvencias del orgullo nacionalista y la guapería criolla. Habló de Virgilio el maldito, de Eliseo el patriarca, y de Lezama el sublime, y a los otros se les encendieron los ojos. Daba a entender que conocía las direcciones de sus casas, además de sus tumbas en el Colón, lo que no era verdad, y cuando quedó claro que nunca haríamos un recorrido turístico, hizo la pregunta del millón: si alguien quería conocerlo personalmente a él, el maestro.

Mi hermano —el Mayor le decíamos, porque eran los grados con que terminó su paso por el ejército—, se había enterado, en una tertulia de antiguos compañeros de armas, sobre una llamada Operación Milagro en que lo trasladarían a La Habana, oculto, con la idea de operarlo de la vista.

Esquivel y Claudio, al principio, se negaban a creerlo. Era lógico. Aquellos mismos obstáculos que seguramente debieron saltar quienes idearon esta operación, acudían en tropel a la mente de nuestros amigos, dándoles serios motivos de duda: si firmó aquella carta en el mismo año 59, y si luego dijo aquello sobre el Che, en fin, si él y la revolución cubana eran totalmente incompatibles, ¿cómo podía hacerse algo así?

Según mi hermano, los arrastraríamos en contra de todas sus convicciones, y arrollando los atractivos de cualquier otra figura de las letras nacionales, como una demostración de fuerza de la verdadera literatura, sólo con el magnetismo de su nombre. Además, si ellos andaban sobre la pista correcta, entonces, algo no podían negarnos, por lo mismo: cómo autorizó unas Páginas escogidas que acababa de publicar la Casa de las Américas, ¿sospechoso, eh?

Sin duda era su voz. Ya estaba muy viejo y se dejaba conducir por su familia y por la emoción. Cuando guardaba silencio, podías sentir que te escuchaba. Le confesé que me venía dedicando, en un acto de fidelidad, desde hacía años, a robar sus libros de las bibliotecas públicas, en definitiva estaban prohibidos, no se prestaban, y a mí me gustaba acariciarlos mientras los leía. Se quedó pensando. Se oyó un murmullo. “¿Quieren entrar?”

Nos miramos. Había llegado el momento. Pero padecíamos, entonces, una especie de parálisis temporal provocada por el miedo a enfrentar al hombre hecho de palabras. Entre los cuatro, todos juntos, aún no reuníamos más de tres plegables publicados.

Acabábamos de conocernos en el Seminario, y compartíamos hospedaje cerca de allí, en un albergue de la empresa de apicultura. Tales accidentes juntan a los escritores, o a los aspirantes, que nadie se siente tan comprometido con la moral del escritor como el aprendiz, y compartir estas anécdotas crea ciertos lazos de dependencia afectiva, que duran —esto lo aprendería con los años— por lo general nada más lo que demora el evento. Tras embutirnos algunas bolas de hielo con azúcar en la heladería Coppellia, cada día, la ciudad nos cerraba sus puertas y ventanas, sin otra opción asequible aparte de caminar, porque los pocos establecimientos abiertos después de las seis de la tarde cobraban en dólares.

Barajábamos la posibilidad de quedarnos mejor en la acera, oyendo su voz, cómo salían sus palabras de la menuda y redonda bocina empotrada en el muro. Mi hermano dio un paso atrás, concediéndome el privilegio —que se añadía al de poder hablar en nombre del grupo— de ir delante. Tal vez mi querido hermano, con olfato militar, tenía sus dudas sobre las intenciones de la fuente que le reveló el secreto. Alguien con grados de Mayor, como él, no podía contactar con un extranjero, no sin antes obtener aprobación y luego presentar un cuidadoso informe a sus superiores.

Viendo que nos contradecíamos y nos demorábamos, se inquietó y empezó a lanzarnos preguntas desde su altura ventajosa. Confesó que dudaba de nosotros. Dicho así por él, en su tono preferido, a ritmo de milonga, “dudar” significaba la posibilidad de que tuviéramos, entre otros defectos, el de no ser reales. Entonces contó algo que, hasta los días de hoy, a mi hermano le sigue pareciendo sólo una excusa muy suya, muy literaria, para deshacerse de una visita inoportuna, argumentando que el solicitado no se encuentra, es decir, que él mismo no se encontraba presente. Se disculpó por hallarse a esa hora en el sótano del comedor de una casa en la calle Garay, en Buenos Aires, disfrutando, bajo una escalera de caracol, la visión de un punto en que se superponían todos los puntos del universo.

Todavía no se había quedado ciego por completo (ocurriría en 1955). Podía oír nuestras palabras, pero, dentro de ese punto infinitamente proceloso, jamás lograba vernos. Y, por más que le describíamos nuestra situación parados en la acera, frente a los barrotes de una cancela, no nos visualizaba en La Habana ni en ninguna otra ciudad grande o pequeña, antigua o futura. Pero lo que más lo inquietaba era que, a pesar de eso, le hablásemos directamente desde el “otro lado” y él pudiera escucharnos con tanta claridad.

Homenaje a Jorge Luis Borges, de Guillermo Cuenca

Homenaje a Jorge Luis Borges, de Guillermo Cuenca

Su hedonismo, el placer del voyeur, se le reducía por nuestra culpa, con la incomodidad de saberse también vigilado, desde el interior de aquel punto, y hasta requerido. Que nuestro acoso se originase en una isla tan lejana y particular, con un tipo de gobierno al que siempre abominó, le parecía verosímil, comprensible, pero por otras razones no menos angustiosas: él conocía muy bien esa imaginación febril con que prospera, en sistemas poco democráticos, la industria del control a los individuos.

¿Le tendríamos puesto un micrófono? ¿Nada más lo oíamos a él? ¿Y tampoco podíamos verlo? ¿Y sólo a él tratábamos de visitar? ¿Quién nos invitó? ¿Cómo nos enteramos? ¿Por qué andábamos en grupo? ¿Quién era ese Retamar que una vez pasó por el umbral de su casa y al día siguiente se atrevió a escoger sus obras? ¿Y qué tipo de arte comprometido se cocinaba en esos Seminarios de Invierno? ¿Pero qué nos proponíamos sacar de nuestra visita?

Cuando llegó el momento de defenderme, ya no me quedaban dudas sobre su identidad y ni una gota de pudor, así que le expliqué lastimoso las dificultades para hacerse escritor en una isla como la nuestra, en los tiempos que corrían, y más si vivíamos en el campo. Si los del campo viajamos un día a la ciudad, por eso, vamos muy cargados, tenemos esperanzas de matar muchos pájaros de un tiro y satisfacer todas nuestras necesidades de conocimiento. Poder contar que lo vimos, y que hablamos personalmente con él, algo así sólo lo esperábamos de un viaje completamente satisfactorio a una ciudad ideal, cuando empezaran a abolirse los fatalismos geográficos. En definitiva La Habana también se incluía en esa “ciudad de libros”, el arquetipo de su “biblioteca de sueños”, entre todas las polis posibles.

Para un hombre del campo, en una isla, presionado por la naturaleza indiferenciada, nunca existen tantas ciudades como sugieren los colores de los mapas, sino una sola, prometedora y definitivamente mágica. Y si él lo tenía explicado, además, que la historia de la literatura se dejaba sintetizar en una sola metáfora, la de la circunferencia cuyo centro se halla en todas partes, entonces, ¿por qué sentirse molesto porque nosotros, unos perfectos desconocidos, llegados desde los márgenes de la periferia del fin del mundo, habíamos logrado dar con él por casualidad en cierta calle de La Habana?

Negó lo de su inclusión en un programa de cirugías gratuitas. Bueno, era de esperar. Diferenciarse de Homero, por supuesto, no sería algo que desease aceptar. No obstante, admitió el caudal de nuestras conjeturas, y reflexionó que ya para esa fecha quizás la casa de la calle Garay habría quedado demolida, junto con los recuerdos de Beatriz, su Beatriz.

Pero, por salir de dudas, iba a pedirnos que regresáramos al día siguiente. Si sus convicciones no lo traicionaban y, como él creía, aún se hallaba en Buenos Aires y entre él y nosotros se alzaban las crueldades de los años y las décadas, entonces, difícilmente coincidiríamos otra vez desde ambos lados. En cambio, si nosotros estábamos en lo cierto y a él lo habían trasladado en secreto a la Habana, engañado, allí nos iba a esperar mañana, por la tarde, para hablar.

A la hora acordada, al día siguiente, volví a encontrarme con los otros, Claudio y Esquivel, frente a la misma cancela de hierro. Por alguna razón que desconozco hasta hoy, y que no quisiera rebajar al miedo, mi hermano nunca se apareció. Había dicho que lo esperáramos y lo esperamos inútilmente.

Tocamos el timbre. Para nuestra alegría, brotó la misma voz de la pequeña bocina, la misma respiración. “¿Quién 31 es?”, preguntó después de los saludos rigurosos, y le respondí con una emoción inusitada, a nombre del grupo. Sin embargo, en vano iba a decirle y hasta demostrarle quiénes éramos “nosotros, los del Seminario de Invierno, ¿se acuerda?” Esta vez hablaba como un anciano abandonado por su familia porque se fueron a trabajar, él no nos conocía, ni recordaba nuestro intento de visita previa, y sólo repetía que nos habíamos equivocado de calle o de casa. Le faltaba tiempo o paciencia incluso para buscar un pequeño recuerdo del día anterior. No podría atendernos, de todos modos, porque se reponía de una operación y le ordenaban hacer reposo.

“¿Operado de la vista?”, presumió Claudio más que preguntar, y obtuvo una afirmación seca. Porfié, insistimos, porque ya poseíamos los boletines del tren para regresar esa misma noche a nuestras provincias. Se cansó de esgrimir evasivas y dijo que iba a dormir. Y quedamos contra el muro, junto a la bocina, temblando de impotencia.

¿Qué podíamos hacer? Ya nos íbamos. Pero pensé en voz alta que si llegamos hasta allí, quizás había que hacer algo, ir más lejos, entrar por cualquier medio. Nos pusimos de acuerdo: lo intentaríamos.

Saltamos dentro del jardín, buscamos y encontramos una puerta. Y subíamos por una escalera de caracol muy estrecha, de uno en fondo, yo en el medio, cuando todo se empezó a poner demasiado oscuro y por último apenas veíamos dónde meter nuestros pies. Y empezamos a conversar, lo que no era un buen indicio, sin duda. La oscuridad y la confusión nos impedían movernos con total soltura. Nerviosos, los dos me interrogaron sobre mi hermano, dónde andaría a esa hora, como si yo tuviera que saber sus motivos velados o hacerme responsable de sus decisiones.

Pensando a la defensiva, recordé y traté de decir de memoria un texto suyo donde describía la utilidad de este tipo de escaleras antiguamente, en las guerras: atrincherado arriba, en una espiral, un solo hombre empuñando una espada era capaz de detener a un ejército, porque los enfrentaba uno a uno. Antes de que pudiera evitarlo, me quedé solo. El que iba al frente, Claudio, me pidió cambiar de posición, descendió varios escalones y pasó por mi lado, y no se detuvo hasta salir a la calle, y Esquivel lo siguió.

Dentro de la oscuridad, lo más atractivo —aparte de la idea persistente de conocerlo en persona, incluso sin su consentimiento—, no era la posibilidad de que todo fuese cierto, en vez de una broma organizada por mi hermano —algo que él niega— o alguna trampa preparada por sus “superiores”, sino que alguno de nosotros dejara de existir realmente, o nunca hubiera existido. Solo, sin ayuda, sin testigos, aún subí unos cuantos escalones más.

Francis Sanchez en la estación de Trenes de Ceballos (2011)

Francis Sanchez en la estación de Trenes de Ceballos (2011)

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.