El escritor cusqueño Mario Guevara Paredes

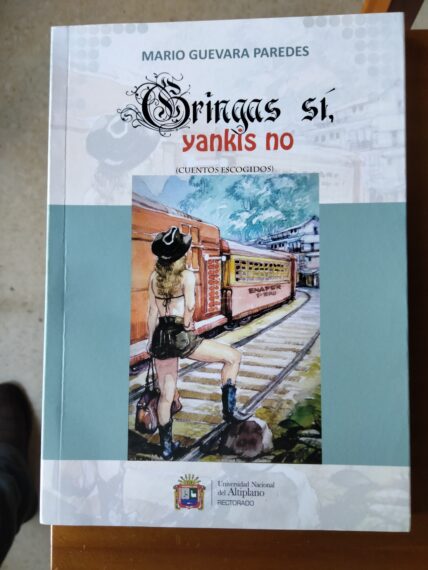

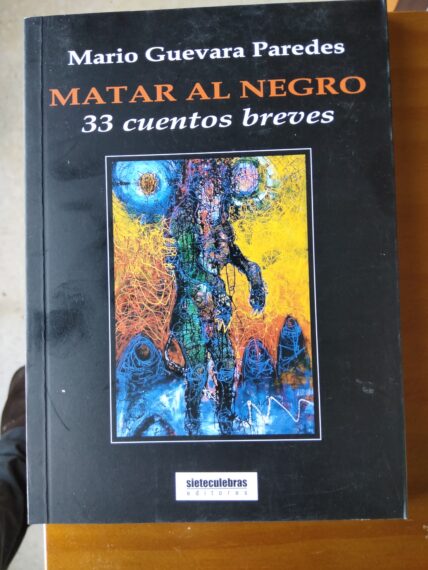

Crear en Salamanca tiene el privilegio de publicar tres cuentos del peruano Mario Guevara Paredes (Cusco, 1956), escritor, guionista y gestor cultural. Director de Sieteculebras, revista andina de cultura (1991 – 2021). Editor de Moment: Une Revue de Photo. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas nacionales e internacionales, y han sido traducidos al inglés, alemán, italiano, hebreo, holandés y quechua. Ha publicado El desaparecido (1988); Fuego del Sur / Tres narradores cusqueños (1990); Cazador de gringas & otros cuentos (1995); Usted, nuestra amante italiana (2010); Cuentos cortos (2015); Cuentos de selva alta (2016); Matar al Negro / 33 cuentos breves (2017); Gringas sí, yanquis no /cuentos escogidos (2021). Es miembro del Comité Editorial Internacional de las revistas Pedrada Zurda (Ecuador), Mythos (República Dominicana) y Mala Vida (México).

Esta selección ha sido hecha por el poeta Alfredo Pérez Alencart

DE LA LLEGADA DEL SEÑOR PRESIDENTE

Aunque parezca mentira, aquí llegó el mismísimo Presidente. Pensará que estoy divagando, no señor, porque estas tierras conocieron al Mandatario. De eso hace muchos años. Fue antes de la fiebre amarilla que asoló esta región. Seguramente usted aún no había nacido. Pero el arribo del Señor Presidente fue el acontecimiento que cambió la historia del pueblo. Decían que venía a inaugurar la carretera a Camante. Aún recuerdo el impacto que causó la noticia en los lavaderos de oro: nadie, que yo sepa, conocía en persona al Mandatario. Ni en fotografía lo conocíamos. Además, los periódicos llegaban con meses de retraso. No sabíamos si era civil o militar, pues los golpes de Estado se producían con tal frecuencia que la gente perdía la cuenta de sus presidentes. Pero todos nos alistamos para el gran día en que tendríamos la oportunidad de conocer al preclaro e insigne personaje. Desde remotos lugares las trochas se congestionaban de mineros que avanzaban atropelladamente y los ríos se poblaban de canoas que pugnaban por desembarcar primeras en el pueblo. No se imagina cómo llegaban los mineros. Parecíamos hormigas que retornábamos en tropel al hormiguero.

En pocos días, Camante estaba abarrotado de mineros que no encontraban lugar donde cobijarse y permanecíamos en calles inundadas de rifas ambulantes. Por unos adarmes de oro se hacían de cortes de casimir inglés, vinos franceses cosecha del treinta, perfumes de las Indias holandesas, enlatados de puerco finlandés. No le cuento de otros productos porque lo cansaría. Además, como aficionados al fútbol, íbamos a presenciar el choque entre las oncenas de Camante con Palqamayo. Ambos equipos eran eternos rivales. El partido siempre terminaba en una bronca colosal. Para la oportunidad contratamos los servicios de un árbitro, un español de mirada tierna y modales refinados, que invariablemente conducía los encuentros revólver al cinto. El equipo perdedor tenía que pagar una arroba de cerveza por cabeza. A veces la cuenta crecía por la sensible expulsión de un jugador que se despedía definitivamente de este mundo. También las competencias de tiro al blanco con carabina estaban a la orden del día. Los objetivos eran gallinazos que dormitaban sobre los techos de calamina aletargados por el infernal calor. Se anotaba el puntaje si el tiro les perforaba la rojiza y pelada cabeza. Sin embargo, los gallinazos seguían llegando en bandadas confundiéndose con las gallinas del pueblo. Bueno, esos entretenimientos formaban parte de los festejos por la llegada del Señor Presidente. Pero en las cantinas la situación era otra cosa porque los mineros, después de permanecer meses dentro de la exuberante vegetación, salíamos sedientos de refrescar nuestras resecas gargantas. Por eso, los locales permanecían colmados de mineros que, saturados de alcohol y contagiados de viejas canciones que despedían las vitrolas, jugaban interminables partidas de póker y bacará apostando onzas de oro. Al amanecer, en las desoladas mesas se habían esfumado meses de riguroso e incansable trabajo. También a la entrada del pueblo, el turco Salim estableció el burdel rodante que arrastraba por todos los lavaderos. El séquito de putas alborotó al pueblo, al extremo que en las noches, Salim, garrote en mano, contenía nuestra brutal avalancha cuando disputábamos los favores de sus protegidas. Los puritanos no asistían al burdel porque el dominico Ángel Santos, famoso catequizador de salvajes, les prohibió aproximarse a esas mujeres que traían la lujuria en sus endemoniados cuerpos.

Cuando se acercaba el arribo del Señor Presidente, un olor nauseabundo recorría el poblado. Los responsables eran mineros que cagaban febrilmente en las calles. Dizque en las noches, dentro de la espesura, corríamos el riesgo de que partes de nuestra delicada humanidad se maltrataran por la furia de insectos y sabandijas. El Gobernador, convencido de que la pestilencia era provocada por enemigos del gobierno, quienes soltaban fuera de sus casas chanchos y perros, ordenó a los gendarmes detener a todo animal que pusiera sus cochinas y ruidosas patas en las calles. En pocas horas, la comisaría estaba atiborrada de puercos y canes vagabundos.

En camiones llegaron agentes de gobierno, quienes después de un breve descanso y por órdenes del asesor militar, un francés rechoncho y colorado que había servido en sus años mozos en la Legión Extranjera, empezaron a escudriñar casa por casa, rendija por rendija y hueco por hueco. Además, subían a los techos, ingresaban sigilosamente a los gallineros y terminaban en las calles confundiéndose con la abigarrada muchedumbre. Según decían, cuando nos pedían los papeles, tomaban esas medidas para prevenir cualquier atentado en contra de la comitiva presidencial.

Los notables del pueblo y comisionados de los mineros nos reunimos para acordar el presente que entregaríamos al Mandatario. El lugar indicado fue el hotel Araza, acondicionado con baños privados y luz eléctrica proveniente del generador Diésel que habían enviado de la Capital, porque se informó confidencialmente que el Señor Presidente temía la oscuridad. Después de muchas horas de acalorada discusión, unos proponían conseguir una pareja de otorongos que tuvieran colmillos de leche y otros una bandada de guacamayos que cantaran el himno nacional; finalmente, acordamos comprar en colecta popular la pepita de oro del tamaño de un huevo de caimán, que encontró un minero a orillas del río Tunkimayo.

Todo estaba previsto para la llegada del Señor Presidente. Desde tempranas horas el pueblo en su conjunto se trasladó a un tramo de la carretera, en las cercanías de Camante, donde una avalancha de lodo había sepultado a una cuadrilla de trabajadores. Allí, el Mandatario, cerca de las recientes tumbas, inauguraría la flamante vía carrozable. Primeros en llegar fueron los agentes del gobierno, quienes después de haber permanecido toda la noche rondando el pueblo, empezaron a formar un cinturón humano en torno del tabladillo donde hablaría el Señor Presidente. La banda de músicos que contratamos alegraba el ambiente que se ponía de fiesta. Un grupo de niñas vestidas de blanco, con guirnaldas en la frente, portaban ramilletes de orquídeas que serían entregados en persona al Mandatario. Los vecinos notables, ataviados con sus mejores trajes, rodeaban al Gobernador que trataba de convencer al cura Ángel Santos, capellán de la Misión de Pukire, para que celebre una misa especial por la salud del Señor Presidente. Los mineros, agotados por la juerga de noches anteriores, caminábamos como sonámbulos mostrando nuestros desencajados rostros. Entre la muchedumbre también se encontraba un grupo de Amarakaeris semidesnudos, con arcos y flechas, que esperaban al Mandatario para entregarle en nombre de la casi extinguida tribu: monos, paujiles y sajinos.

Dentro de su destartalada oficina, el telegrafista, un viejito alcohólico que sufría de amnesia intermitente y que no era cesado porque solo él podía con esos endiablados signos, dormitaba totalmente ebrio en su camastro. Por la madrugada, recibió el telegrama donde comunicaban que el Señor Presidente no arribaría por tierra, como estaba programado, porque una imprevista tormenta en la cordillera del Ausangate había producido un descomunal derrumbe en la carretera. El Mandatario, que ya se encontraba cómodamente instalado en el Cusco, había decidido viajar sin pérdida de tiempo a Camante por vía aérea. Además, informaban al francés tener listos los camiones para el traslado de la comitiva presidencial.

En la carretera, el sol del mediodía calcinaba a los presentes, quienes permanecíamos en pequeños grupos a la espera del Presidente. Los músicos, agotados de tocar, descansaban junto a sus instrumentos. Las orquídeas que portaban las niñas empezaban a marchitarse. El dominico Ángel Santos recriminaba al turco Salim por traer la perdición al pueblo y le instaba a que se largara porque si prolongaba su estadía lo excomulgaría. El Gobernador, con las manos sudorosas dentro del pantalón, caminaba nervioso de un lado a otro. Sentía el peso de las miradas que murmuraban que el hombrecillo nos había engañado, ya que el Mandatario no vendría como estaba anunciado. En un arranque de valor, acordándose de sus épocas en que convencía a la gente para venderles sebo de culebra que curaba todos los males, incluso el de amores, se encaramó al tabladillo y allí, entre silbidos e insultos, intentó dirigirse a los presentes. Pero en ese preciso instante se escuchó el ruido de un bimotor que trasponía el cielo azulino. En la carretera corrió el rumor de que el Señor Presidente se acercaba al pueblo. Todos nosotros, incluido el Gobernador que bajó rápidamente del tabladillo, nos dirigimos en estampida a Camante.

Después de sobrevolar la frondosa vegetación, el bimotor aterrizó en la improvisada pista que estaba a un costado del pueblo. Al abrirse las portezuelas, el primero en bajar fue el edecán del Presidente, un uniformado de faz sonrojada, barbilampiño, que ostentaba deslumbrantes galones en la hombrera. Luego, apareció el Mandatario entre las cuadradas figuras de dos guardaespaldas que parecían hermanos: vestían de la misma manera, tenían el mismo rostro de simios desconfiados y andaban pesadamente. El Señor Presidente, al pisar el suelo polvoriento del aeropuerto, se sorprendió de que nadie lo viniera a recibir como estaba programado. El capitán de vuelo, percatándose de la repentina indignación que empezaba a dibujarse en el rostro abultado del Mandatario y conocedor de que por cosas aún menores confinaba en prisión a cualquier ciudadano, se acercó tímidamente y, mostrándole las cartas de vuelo, le demostró que habían arribado al mismísimo Camante. También le informó que la gente de por allí era semisalvaje y que seguramente los estarían observando desde la densa espesura y se acercarían tan pronto se les pasara el susto de ver un extraño y gigantesco pájaro metálico. Para los fotógrafos oficiales que empezaban a tomar placas del acontecimiento, el Señor Presidente hundió la prominente barriga que ajustaba la levita mandada confeccionar en una tienda parisina, donde relucían charreteras y botones de oro, y colgaban del pecho un sinnúmero de condecoraciones. Después, esbozó la sonrisa ganadora que guardaba para ocasiones especiales y, levantando el sombrero de copa que escondía la desolada calvicie, hizo un ademán como si saludara a una gran muchedumbre. De pronto, haciendo pensar al Mandatario que se avecinaba un tornado, en el lugar se esparció una nube de polvo: los chanchos y perros, que habían estado encerrados por orden expresa del Gobernador, salieron disparados de la comisaría al vencer las tablas podridas de la pared y, provocando un barullo infernal, invadieron el campo de aterrizaje. El Señor Presidente, acercándose al edecán que miraba atónito el espectáculo, terriblemente indignado le dijo: «Se jodió este pueblo…Ya sabrán quién carajo es el Presidente de la Nación…». Cuando la confundida y exhausta muchedumbre retornó a Camante, encontramos solo chanchos y perros deambulando en el aeropuerto. El Señor Presidente había abandonado violentamente el pueblo, no sin antes haber jurado por su santísima madre destituir a todas las autoridades de la región. Al asesor francés lo regresaría en buque de carga a los desolados desiertos del Sahara español. Los agentes del gobierno serían desterrados a recónditas guarniciones de las fronteras. También decretó que el Estado no enviara ayuda al pueblo, para que éste muriese irremediablemente.

Como había predicho el Señor Presidente, los males llegaron a Camante. Primero fue la fiebre amarilla que asoló la región. Después, el oro comenzó a agotarse y los mineros comenzaron paulatinamente a marcharse del pueblo, dejando a éste agonizar entre la maleza… Observe nomás, nadie transita en sus calles cubiertas de hojarasca. Ni los gallinazos se atreven a llegar, porque la enmarañada vegetación que todo lo devora les perturba la visión. No lo cansaré con esta historia, pero aquí llegó el mismísimo Presidente.

IN EXTREMIS

Sonó el teléfono. Eran las seis y treinta. «Tan temprano y jodiéndome el sueño», dijo José, mostrando en el rostro soñoliento un gesto de disgusto. La noche anterior había bebido y sentía los estragos de la borrachera. Otra vez el teléfono. Levantó el auricular y escuchó la voz de Ángel. Era una voz dolida y gangosa: «¡Compadre, me cagaron… me cagaron, compadre…!» José, sorprendido, sólo atinó a preguntar: «¿Dónde estás?» Ángel respondió entrecortadamente: «En la esquina de Pachacútec con Huayna Cápac». José se levantó de la cama y, mientras se vestía, pensaba: «Como siempre, el muy huevón fue asaltado». Dedujo por la forma en que recibió la llamada. Salió a la calle y tomó el primer taxi. Cuando arribó al lugar indicado, Ángel estaba totalmente ebrio, apoyado en un poste de alumbrado público. Al acercarse a éste, pudo observar que tenía una brecha en la cabeza, con coágulos sanguinolentos. Por la herida supuso que había recibido un contundente golpe. «Felizmente la cosa no es para mayores», se dijo para sí, José. «Compadre, me cagaron… me cagaron…», repetía Ángel. José, intrigado, preguntó qué le había pasado y por qué tenía esa brecha en la cabeza. Ángel, conteniendo las lágrimas, empezó a hablar pausadamente. Dijo que la noche anterior había asistido a la misa de octavo día celebrada a instancias del fallecimiento del suegro. Después de la liturgia, se retiraron a casa de los suegros, donde honrarían el deceso del patriarca de la familia. Una vez allí, después de cenar el plato favorito del difunto, empezaron a beber chilcano de pisco. La reunión se realizaba en forma tranquila sin presagiar lo que ocurriría. En la madrugada, ya ebrios, Ángel, para su desdicha, se puso a comentar sobre la herencia que tocaría a su compañera, mejor dicho, esposa. Bastaron esas palabras para que se encendiera la de San Quintín. El cuñado mayor, para colmo oficial de policía, fue el primero en descargarle un golpe en el rostro, diciéndole: «Mantenido de mierda, cómo se te ocurre hablar de herencias, cuando mi querido padre recién ha fallecido». Ángel, adolorido por el impacto, comprendió que era imposible trabarse a golpes con el cuñado: primero, porque no era un peleador callejero y, segundo, porque alguna vez intentó alistarse de misionero en un monasterio dominico. Además, recordando a Jesús de Nazaret, quien había afirmado, enfáticamente, que si te dan un golpe en la mejilla no respondas a la agresión, sino pon delicadamente el otro cachete; por lo cual no reaccionó violentamente, y también por respeto a su mujer y a la madre de ésta. Después, como si todo estuviese fríamente calculado, el otro cuñado intervino propinándole en la cadera un furibundo puntapié, lo cual hizo que Ángel cayera pesadamente al piso. Las patadas continuaron hasta que recibió en la cabeza un ignominioso golpe. Casi moribundo por la paliza, salió despavorido a la calle, hasta llegar a la Estación Central de Policía de Wanchaq, donde puso la denuncia respectiva por intento de asesinato… José, pasmado por el relato, sólo atinó a decir: «Pero cuñao, cómo se te ocurrió hablar de herencias cuando tu suegro recién había fallecido». Ángel, retrucó: «Que se vaya al carajo mi suegro, incluyendo a la cojuda de mi mujer». Lo que más le dolía, era que su pedacito de cielo, como él llamaba a la susodicha, se había puesto de lado de sus hermanos. José, preocupado por la situación, conminó a Ángel para que lo acompañase a casa, porque en el estado deplorable en que se encontraba difícilmente podría concurrir al médico legista, donde tendría que relatar la injustificada y desalmada agresión perpetrada por sus cuñados…

Una vez en casa, José trajo una taza de café para Ángel, pensando que se le pasaría la borrachera. Sin embargo, éste seguía ebrio maldiciendo a sus cuñados. Una vez que tomó el café, se dirigió a los servicios para lavarse el rostro y limpiarse el terno cubierto de polvo. Después, salieron a la calle y enrumbaron en taxi adonde el médico legista. En todo el trayecto, repetía: «Ahora sí se jodieron mis cuñados, porque ésta no se los perdono ni por san putas». Recordó que, años atrás, sufrió igual paliza por obra de uno de los cuñados, porque dizque éste la había palpado las nalgas a la mujer de aquél. En esa oportunidad, Ángel fue a parar al mismísimo hospital, donde estuvo postrado en cama todo un miserable mes. Mas, el cuñado que fue detenido, salió libre de polvo y paja porque tenía influencias en la policía… Cuando llegaron donde el médico legista, Ángel ingresó solo al consultorio, mientras José se quedó esperándolo. Todo el tiempo que duró la entrevista, éste se pasó pensando en Ángel y en las consecuencias que traería su denuncia. Veía a su amigo divorciado de su mujer y los problemas que esa decisión acarrearía en sus pequeños hijos, y todo por una maldita borrachera. Después de media hora en que estuvo conversando con el médico legista, Ángel, salió diciendo que éste le había indicado dirigirse al hospital Lorena, donde le suturarían la herida que tenía en la cabeza. En el trayecto, Ángel, todavía con evidencias de embriaguez, maldecía haberse casado con esa mujer, ya que su santísima madre, que en paz descanse, le había aconsejado: «Hijo mío, no te cases con ésa porque te traerá problemas». Pero él, siempre terco como una mula, había desoído sus palabras y se casó con su pedacito de cielo, sin el consentimiento de la familia. Al llegar al Hospital, José se despidió diciéndole que tenía cosas que hacer. También le sugirió que, después que le curaran las heridas, lo mejor que podía hacer era buscar un hostal, porque después de lo sucedido ni por asomo se acercara a casa. Ángel asintió el consejo y se despidieron.

Otra vez sonó el teléfono. Eran las tres de la tarde, y José escuchó la voz temblorosa de Ángel: «¡Compadre, la cagué…, la cagué, compadre..!». José, sorprendido, se preguntó: «El muy imbécil seguramente fue donde su mujer y metió un lío de la patada». Ángel seguía llamándolo: «Compadre, quiero que vengas, estoy en un hostal de la calle Afligidos». José tomó un taxi, pensando: «Ese cojudo cree que me sobra el dinero para ir a buscarlo cada rato». Al llegar al hostal, encontró a Ángel echado de bruces sobre la cama. Sobre la mesita de noche había pastillas y desinflamantes. José, intrigado, preguntó: «¿Cómo es que la cagaste, cuñao?, o es que hiciste alguna barrabasada después que te advertí que no complicaras las cosas». Ángel, que ya había recobrado la lucidez, empezó a hablar lentamente. Dijo que recién recordaba que la noche anterior, después de la misa de octavo día del fallecimiento del suegro, se despidió de sus cuñados y acompañó a la señora a casa, y una vez allí, le dijo que tenía que hablar de negocios con un amigo de promoción y que después de dialogar regresaría temprano. Estaba feliz, porque ese día habían leído el testamento dejado por el suegro, y para sorpresa suya, éste le había legado a su esposa: un departamento, cuenta bancaria y automóvil incluido; no era para menos su felicidad, acotó. Y fue así que, dirigiéndose a la Plaza Regocijo, ingresó al “Kamikase” para festejar su buena suerte; en el pub encontró a los locos de siempre confundidos en un enjambre de crudos, mejor dicho, gringos y gringas, que bailaban desenfrenadamente. Una vez allí, después de la plática, vinieron los tragos. La noche avanzaba, y él se sentía el hombre más feliz de la tierra, porque ya sabía qué hacer con el deslumbrante Mazda; lo utilizaría para levantar a cuanta hembrita se le pusiera delante. Ángel, un instante, se quedó pensativo, como queriendo recordar algo. Después, hablando pausadamente, continúo con la narración. Dijo que siguieron bebiendo, y para demostrarles a sus amigotes que él pronto saldría de misio gracias al suegro, compró una botella de Johnnie Walker, etiqueta negra de doce años. Pero ellos no sabían que gastaba el pago de llamadas a la Telefónica de España. Bebieron hasta morir, mezclando whisky con cerveza. Amanecía cuando Ángel decidió retornar a casa feliz de la borrachera. Al llegar al departamento, subió al segundo piso donde se encontraba su habitación, mas encontró a la esposa despierta, quien visiblemente alterada, le increpó por la vida disipada que llevaba. Era tanto el bullicio que hacía la mujer, que despertó a sus pequeños hijos. Ángel, molesto y contrariado por la discusión, y para no escuchar más las infames recriminaciones, hecho una tromba bajó por las escalinatas hacia el primer piso, con la intención de seguir bebiendo. Para su mala suerte, y por el estado de ebriedad en que se encontraba, chocó con inusitada violencia con el dintel de las graderías, cayendo pesadamente por las escalinatas hasta el primer piso. Por un momento quedó privado, obnubilado por oscuras e incongruentes visiones, donde las ideas se le cruzaron al extremo de estar firmemente convencido, de que había recibido una andanada de golpes de parte de los cuñados. Luego, tratando de incorporarse, todavía adolorido, se tocó la cabeza y observó sangre en la mano. Fue tanta su impresión que subió hecho un energúmeno hacia la habitación de su pedacito de cielo, y gritándole: «Perra de mierda, tú y tus hermanos me quieren matar…», le propinó un violento golpe en el rostro. Después, derribando todo lo que encontraba al paso, salió precipitadamente a la calle, hasta llegar a la Estación Central de Policía de Wanchaq, donde asentó la denuncia respectiva por intento de asesinato…

EL FAKIR

Se decía que Palomo Quispe había muerto de indigestión. Nadie creyó esa noticia disparatada porque era un renombrado fakir. No era posible que un hombre que tragaba vidrio, cuchillos y hojas de afeitar pudiera morir de una simple indigestión. Eso no lo creía ni su abuela ni el anciano párroco del barrio. Además, Quispe dormía sobre un camastro de clavos oxidados y para aclarar la voz aguardentosa constantemente hacía gárgaras de tachuelas.

Todo ese tipo de sortilegios no lo había aprendido en ninguna plaza del Cairo ni en las estrechas callejuelas de Katmandú. Tampoco de la mano de un monje tibetano ni de un decrépito y barbudo brahmán. La escuela de Palomo fueron los callejones de la Parada y los recovecos del Agustino. Pero eso sí, fue la maldita necesidad la que lo empujó a realizar lo que no debía ejecutar, porque sus experimentos ponían en peligro su pusilánime integridad.

Aun así, cada mañana, Palomo Quispe arribaba a la Plaza San Martín para dar inicio a su espectáculo. Los transeúntes que se reunían en todo a él quedaban boquiabiertos cada vez que tragaba filosos sables, acompañados de docenas de oxidados cuchillos de cocina.

Después de echar su siesta matutina sobre una alfombra de vidrio molido, se levantaba como si nada hubiese pasado. Acto seguido, utilizando un sombrero sucio y arrugado, recogía los pocos soles que le entregaban. Esa rutina era de todos los días. A veces, si no se presentaba en la Plaza San Martín, lo hacía en el Parque Universitario. Pero ese día aciago, después de terminar la rutina diaria en la Plaza Manco Capac, se dirigió satisfecho a casa, porque los espectadores habían sido generosos con él. Anochecía cuando ingresó al barrio donde vivía. A pocas cuadras de su morada, un grupo de amigos realizaba una pollada y, viendo que se acercaba el fakir del barrio, lo invitaron a integrarse a la comilona.

La casa estaba colmada de provincianos, y Palomo se sintió totalmente en familia. Como nunca, comió y bebió, despertando el sombro de sus amigos. Cuando los tragos hicieron efecto en su inconsistente figura, bailó como si fuese el último día de su vida. Sus acrobáticas piruetas eran difíciles de ser imitadas. Antes de marcharse a casa, y para compensar el aprecio que le demostraron sus amigos, los invitó a presenciar el espectáculo que sólo él podía realizar. Pidió un juego completo de cuchillos de mesa. La dueña de casa, en vez de traerle los cubiertos deslucidos, desempolvó del baúl el juego inoxidable de mesa que guardaba para ocasiones especiales.

Antes de realizar la famosa prueba, se comprometió con la dueña de los cuchillos a devolverlos a la mañana siguiente, apenas despertara, porque estos podrían extraviarse en su desnutrido estómago. Luego, ante los asombrados ojos de los presentes, sin mucho esfuerzo, se tragó el juego completo de cubiertos. Sin embargo, por los tragos había olvidado algo importante: el acero inoxidable le producía terrible indigestión.

A causa del gran último acto, no volvió a saberse más del fakir Palomo Quispe, mucho menos de aquellos cuchillos.

Tierras de Quincemil (Cusco), muy entrañadas en Mario Guevara Paredes

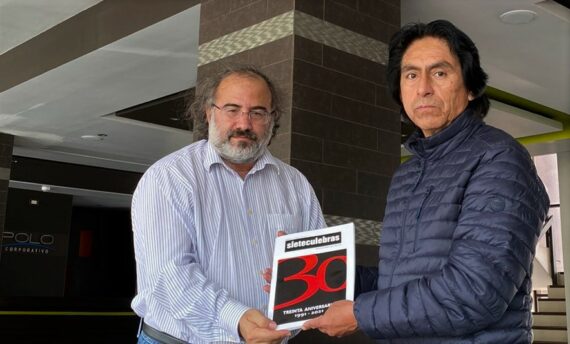

Alfredo Pérez Alencart y Mario Guevara Paredes, en Cusco (foto de Carlos Domingo Pérez Alencart)

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.