Lorca (der.), en la Universidad de Columbia, con la intelectual mexicana María Antonieta Rivas y dos amigos sin identificar

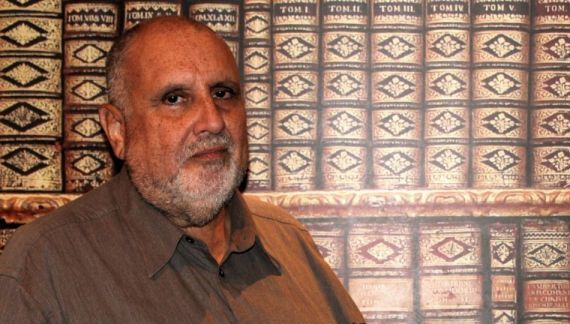

Crear en Salamanca se complace en publicar este artículo escrito por Enrique Viloria Vera (Caracas, 1950). Viloria posee una maestría del Instituto Internacional de Administración Pública (París, 1972) y un doctorado en Derecho de la Universidad de París (1979). Hace dos años se jubiló como profesor de la Universidad Metropolitana, donde desempeñó los cargos de Decano de Economía y Ciencias Sociales, y Decano de Estudios de Postgrado, así como el de Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos “Arturo Uslar Pietri”. Ha sido profesor invitado por las Universidades de Oxford, St. Antony’s College, Cátedra Andrés Bello, (Inglaterra 1990-1991) y por la Universidad de Laval (Canadá 2002). Es autor y coautor de más de cien libros sobre temas diversos: gerencia, administración pública, ciencias políticas, poesía, artes visuales y humorismo. Su obra escrita ha sido distinguida con el Premio de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales, y con Menciones de Honor en el Premio Municipal de Literatura (Mención Poesía) de Caracas y en la Bienal Augusto Padrón del Estado Aragua. Recibió la Orden Andrés Bello (Banda de Honor) y el Gran Cordón de la Ciudad de Caracas. En 1998, la Universidad Metropolitana le otorgó el Premio al Mérito Académico en el área de Ciencias Políticas, Sociales y Administrativas. Vive en Salamanca desde hace más de un año, ciudad a la que está vinculada desde 2002 por invitaciones de la Universidad de Salamanca.

NUEVA YORK Y FEDERICO GARCÍA LORCA

He dicho un poeta en Nueva York,

y he debido decir Nueva York en un poeta.

Un poeta que soy yo (…)

Ya que salgo por un instante de mi largo silencio poético,

porque no quiero daros miel, porque no tengo,

sino arena o cicuta o agua salada

* * *

Nueva York de cieno,

Nueva York de alambre y de muerte.

¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla?

¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo?

¿Quién el sueño terrible de tus anécdotas manchadas?

Federico García Lorca

No es precisamente un halago, un elogio, un rendibú y mucho menos una exaltación de la – para muchos – envidiable y codiciada Gran Manzana, el libro Poeta en Nueva York escrito por el granadino Federico García Lorca durante su estancia sabática en Columbia University, sita en la ciudad de los rascacielos que, en poética y terrible lucha, combaten insensatamente “con el cielo que los cubre”. Asevera el poeta que cuando se visita Nueva York “en una primera ojeada el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella trágica angustia vacía que hace perdonable por evasión hasta el crimen y el bandidaje”.

El poeta granadino suma sus versos neoyorquinos a los del martiniqueño Aimé Césaire, a los del franco guayanés Léon Gontran Damas , así como a los del senegalés Leópold Séndar Senghor, en apoyo y defensa de la llamada negritud, que en el siglo pasado concitó entusiasta interés de críticos y editores. No deja ninguna duda García Lorca acerca de su admiración por los negros norteamericanos. Sin empachos afirma: “Es indudable que ellos ejercen enorme influencia en Norteamérica y pese a quien pese son lo más espiritual y delicado de aquel mundo. Porque creen, porque esperan, porque cantan y porque tienen una exquisita pureza religiosa que los salva de todos sus peligrosos afanes actuales”.

En sus innumerables andanzas por la megalópolis norteamericana, el poeta en sus recorridos por el Bronx o Brooklyn, observa, compara y concluye, en relación con blancos y negros, sobre los eufemísticamente llamados caucásicos o afrodescendientes, y expresa: “…donde están los americanos rubios, se siente como algo sordo: como de gentes que aman los muros porque detienen la mirada, un reloj en cada casa y un Dios a quien sólo se le atisba la planta de los pies. En cambio, en el barrio negro hay como un constante cambio de sonrisas, un temblor profundo de la tierra que oxida las columnas de níquel y algún niñito herido que te ofrece su tarta de manzanas”.

Lorca en Nueva York

Pero nada como su apasionado canto a Harlem y a su fabulado Rey ; largo es el exordio que antecede a su poema laudatorio, su oda, dedicada a la supuesta e idílica majestad de la ciudad negra por antonomasia, “donde lo lúbrico tiene un marcado acento de inocencia que lo hace perturbador y religioso”, leamos y juzguemos:

“Barrio de casas rojizas lleno de pianolas y radios y cines, pero con una característica típica de la raza negra que es el recelo. Puertas entornadas, niños de pórfido que temen a las gentes ricas de Park Avenue, fonógrafos que interrumpen de manera brusca su canto. Espera de los enemigos que pueden llegar por East River y señalar de modo exacto el sitio en donde duermen los ídolos. Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros, en un mundo contrario; esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas (..) Porque los inventos no son suyos, viven de prestado (…) En aquel hervor, sin embargo, hay un ansia de nación (…) Pero yo protestaba todos los días (…) Protestaba, y una prueba de ello es esta Oda al rey de Harlem, espíritu de la raza negra y grito de aliento para los que tiemblan, recelan y buscan torpemente la carne de las mujeres blancas”.

Y la Oda es precisamente eso, un canto de protesta, versos rabiosos son enjambre de un poema justiciero y vindicador, García Lorca se lamenta : “¡Ay Harlem! ¡Ay Harlem ¡ ¡Ay Harlem! / No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, / a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, / a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey vestido de conserje (…) ¡Ay Harlem disfrazada! / ¡Ay Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza! / Me llega tu rumor, / me llega atravesando troncos y ascensores, / a través de sus láminas grises, / donde flotan sus automóviles cubiertos de dientes y los crímenes diminutos, / a través de tu gran rey desesperado, / cuyas barbas llegan al mar”.

Con el mismo ardor andaluz como el exhibido por el poeta a fin de exaltar a Harlem, denigra de Wall Street, que es “impresionante, por frío, por cruel. Llega el oro en ríos de de todas partes de la tierra y la muerte llega con él”. Atestigua enfáticamente García Lorca – con toda propiedad de espectador favorecido que asistió a las demoledoras secuelas del sangriento Crash del 29, de la terrorífica Gran Depresión – la escala y magnitud de la muerte en la calle de la valla:

“Yo tuve la suerte de ver por mis ojos el último crack en que se perdieron varios billones de dólares, un verdadero tumulto de dinero muerto que se precipitaba al mar, y jamás, entre tantos suicidas, gentes histéricas y grupos de desmayados, he sentido la impresión de la muerte real, la muerte sin esperanza, la muerte que es podredumbre y nada más, como en aquel instante, porque era un espectáculo terrible pero sin grandeza (…) Muerte alejada de todo espíritu, bárbara y primitiva como los Estados Unidos, que no han luchado ni lucharán por el cielo”.

Wall Street ameritó también un poema del granadino, quien, en peculiar cadencia negroide, escribe: “¡Que no baile el Papa! / ¡No, no que no baile el Papa! / Ni el Rey, / ni el millonario de dientes azules, / ni las bailarinas secas de las catedrales, / ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas. / Sólo este mascarón, / este mascarón de vieja escarlatina, / sólo este mascarón. // Que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, / que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas, / que ya la Bolsa será una pirámide de musgo, / que ya vendrán lianas después de los fusiles / y muy pronto, muy pronto, muy pronto. /Ay Wall Street! // El mascarón, ¡Mirad el mascarón! / ¡Como escupe veneno el bosque / por la angustia imperfecta de Nueva York”.

Nueva York es soledad en medio de la multitud, la “ciudad de nadie” la llamó con toda propiedad Uslar Pietri; García Lorca sobrecogido por la cantidad enorme de gentes que transitan sus calles, constata:” Nadie puede darse cuenta exacta de lo que es una multitud en Nueva York, es decir, lo sabía Walt Whitman que buscaba en ella soledades y lo sabe T. S. Elliot que la estruja en su poema como un limón, para sacar de ella vates heridos, sombras mojadas y sombras fluviales”.

Nada mejor para ilustrar el bullicio, el tráfago, la algarabía, la bulla y el gentío neoyorquino que la feria dominical del Coney Island, a la que asiste más de un millón de personas que ensucian sin piedad, orinan por doquier, dejan a granel latas abolladas, periódicos regados y cigarrillos aplastados, y además vomitan en grupo. El impresionado español del sur, temeroso y previsivo ante cualquier muy posible accidente, esgrime un arma poética: “Me defiendo con esta mirada / que mana de las ondas por donde el alba no se atreve, / yo, poeta, sin brazos, perdido / entre la multitud que vomita, / sin caballo efusivo que corte / los espesos musgos de mis sienes”.

Pasea el escritor por los alrededores de la ciudad que no duerme para huir del caluroso y húmedo verano neoyorquino que compara con el de Ecija, el sartén de Andalucía, e informa:

“Se termina el veraneo porque Saturno detiene los trenes y he de volver a Nueva York, La niña ahogada, Stanton niño (come azúcar), y las señoras pantalonísiticas me acompañan largo rato.

El tren corre por la raya del Canadá y yo me siento desgraciado y ausente de mis pequeños amigos (…) Después otra vez el ritmo frenético de Nueva York. Pero ya no me sorprende, conozco el mecanismo de las calles, hablo con la gente, penetro un poco más en la vida social y la denuncio”.

Una vez más, García Lorca esgrime su pluma justiciera, blande su verso acongojado, para evidenciar las iniquidades, los sinsentidos, la abulia e indiferencia de unos neoyorquinos indiferentes, para quienes la noción de prójimo es una palabra dominguera voceada al socaire de rapapolvos en intachables iglesias y severos templos. Subraya el poeta: “Yo denuncio a toda la gente / que ignora la otra mitad, / la mitad irredimible / que levanta sus montes de cemento / donde laten los corazones / de los animalitos que se olvidan / y donde caeremos todos / en la última fiesta de los taladros (…) Yo denuncio la conjura / de estas desiertas oficinas / que no radian las agonías, / que borran los programas de la selva, / y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas / cuando sus gritos llenan el valle / donde el Hudson se emborracha con aceite”.

Y antes de huir de Nueva York, “la urbe arrolladora”, en viaje “hacia las hermosas antillas”, el escritor confiesa que se marcha de la Gran Manzana “con sentimiento y admiración profunda”, rinde – antes de partir – sentido y postrero homenaje a su admirado Walt Whitman en un testamento dual de dolor y esperanza:

“Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson / con la barba hacia el polo y las manos abiertas. / Arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando / camaradas que velen tu gacela sin cuerpo. / Duerme, no queda nada, / una danza de muros agita las praderas / y América se anega de máquinas y llanto. / Quiero que el aire fuerte de la noche más honda / quite flores y letras del arco donde duermes / y un niño negro anuncie a los blancos de oro / la llegada del reino de la espiga”.

El escritor venezolano residente en Salamanca, Enrique Viloria Vera (foto de José Amador Martín)

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.