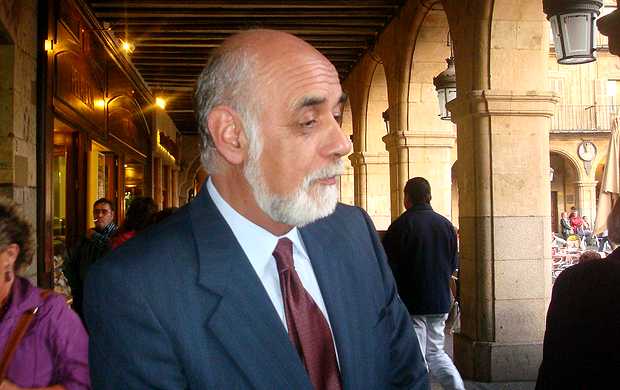

Muñoz Quirós recibiendo los libros de manos de Stefania Di leo y A. P. Alencart

(foto de José Amador Martín)

Crear en Salamanca tiene el privilegio de publicar el ensayo que, sobre el poemario ‘La pisada de los ruiseñores’, ha escrito Juan Antonio Massone (Santiago de Chile, 1950). Poeta, ensayista y antólogo. Profesor de Castellano y magíster en Literatura por la Universidad Católica de Chile. Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua desde 1992. Actualmente imparte docencia en las universidades Católica de Chile, Andrés Bello, Santo Tomás y Católica de Valparaíso. Entre sus libros de poesía están: Nos poblamos de muertos en el tiempo (1976), Alguien hablará por mi silencio (1978), Las horas en el tiempo (1979), En voz alta (1983), Las siete palabras (1987), Poemas del amor joven (1989), A raíz de estar despierto (1995), Pedazos enteros (2000), Le doy mi palabra (2003), En el centro de tu nombre (2004) y La pequeña eternidad (2004). Ha publicado ensayos (sobre Borges o Rosa Cruchaga) y preparado antologías de Fray Luis de León, Humberto Díaz Casanueva, Quevedo, César Vallejo o Gabriela Mistral, por citar algunos.

Massone estuvo invitado en el XII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, celebrado en Salamanca en octubre de 2008. Este texto aparece como epílogo en el libro ‘La pisada de los ruiseñores’ (Hebel, Santiago de Chile, 2017), reconocido con el II Premio Internacional ‘Francisco de Aldana’ de Poesía en Lengua Castellana, concedido en Nápoles y entregado en Salamanca, el 25 de octubre, dentro de los actos del XX Encuentro de Poetas Iberoamericanos. Juan Antonio Massone forma parte del Jurado de dicho Premio.

EL SILENCIO HABITADO DE UNA POESÍA

En el principio está el silencio. Bulle la memoria, la afinidad de la piel, junto a una sombra despierta; el damasco adelanta un color del que sólo saben los labios en la quieta distancia de quien se es verdaderamente, como un alerta de sol enrojecido. Habita el acaso y el jamás, lo posible y lo vedado, como una melodía sincopada. El mundo: un ahora por habitar y, más dentro, dispuesto el hilo de la voz a descifrar las sinuosidades donde deambula el asombro, acompañado de la necesidad de franquear, al rostro interior, los umbrales de lo no dicho.

Impulso, espera, tanteo y expectativa. De una sola vez, la voz se imanta de las propiedades de un agua viajera, de un agua estelar y terrestre, como si brotara el viento de ese silencio originario, en el pulso del universo, donde habita como pálpito y como eco. Entonces, emerge un no sé qué, un quién sabe: las fronteras de lo que se concibe como realidad avisa de un desborde, del revés, de un más allá apenas concebible en el aliento y en el vocablo cotidiano.

Cuando el silencio se alfabetiza con hálito personal, en el idioma, significa que existe poesía. Pero esta resulta tal, según atienda el oído interior dispuesto a escuchar la frecuencia donde son registrados los sones más recónditos y genuinos, aliviados de cualquier bullicio. Es así como del poeta se espera una voz audible, ronca o aguda, capaz de ser comunicable, sugestiva, impetuosa o serena. Con mar de fondo, más que con frondosidad de adjetivos y maromas que acaban por disolver reverberaciones y vislumbres, el poema puede ser una flotante botella que trasporta mensajes a las edades o es el humo que ensaya figuraciones mientras asciende antes de disiparse en la violentada atmósfera.

Sabemos que nunca es fácil alcanzar una traducción cabal de sí propio; menos aún si aquella materia huidiza de quien está vivo, fluye, salta, se esconde en las palabras, reaparece en signos y luego calla, como si estuviera hechizada ante una visión inefable. Menos acierto se le concede a un presunto intérprete–lector de osadías-, apenas éste se dispone a escribir a base de tanteos y de barruntos, cuando necesita conferir una entidad a lo disperso. Porque en la exigente batalla de escribir, el poeta es el primer abismado y el auroral lector. ¿Qué debería esperarse de ese ritual, en el que tantos a través de las generaciones, celebran una liturgia que, en el soliloquio, conoce de primeros vagidos y, en el lenguaje de todos, su posibilidad de hacerse comunicable?

Lectura de Muñoz Quirós (foto de José Amador Martín)

José María Muñoz (Ávila, 1947) es poeta. Así: a secas. El núcleo de su idioma lírico fluye desde una actitud tan esencial como compleja. La interioridad aloja el mundo con carácter de presencia y, como en toda obra poética, el universo anímico adquiere desplante tonal en el vocablo. No nos cabe duda: el poeta es un observador; por serlo, queda gobernada la palabra en esa consideración paulatina de lo existente, pues la envuelve meditativamente, la re-une, porque ella sea un mirador y una noria, a la vez. El mundo no es un escaparate—parece decirnos–, sino un tejido cuya razón de ser no consiste en su comprobada vulnerabilidad, sino en la amplitud de situaciones—riquezas al fin—del acto de comparecer vivo. Aun cuando ese acto radical de la vida constituye una experiencia de lo invisible, que está a la puerta de las acciones y de los gestos sugeridos, al fin se aviene a la materialidad de lo fluyente y de lo inasible: todo vuela, se desvanece o se fuga, pero vive allí, como un surtidor de revelaciones. Jamás se entrega a la posesión, sin embargo anima su vaguedad huidiza.

Ha llovido y las aguas balancean

la intimidad del mundo. Estoy mojado.

Está recién cumplido un sol velado

coronando la tarde junto al rojo

corazón que despierta en el regazo

para calmar su timidez de plata,

para mezclarse en su rutina estéril.

Caliente como un cuerpo que se alberga

sometido al olvido enhiesto y frágil

en un color de albura insospechada.

Caliente como el ronco afán del tiempo

en el confín del alma que se abate

donde tú has habitado ese vacío,

donde mueres callado frente al agua.

(Muerte frente al agua)

Y esa fluencia en el tránsito de ser deshilvanado, embestido por la inconsistencia de una frágil perdurabilidad, habita justamente un misterio certero e incontestable, ante cuyo suceder la voz poética explaya, silente pero decidida, el rumor del mundo alojado en el fuero interno. Es el motivo de que aquella voz busque clarificar esencialidades y, como oficiante de una liturgia en la que está inmersa la realidad percibida y la consistencia de sí propio, el acto poético porta la desasosegante forastería humana en medio de las demás creaturas.

El sentimiento de ser uno, a la vez que ajeno, abarca desarmonías y desajustes. Por doquier se extiende un malestar: la creatura humana, apartada, autista, ciega y sorda muéstrase displicente y apática porque el afán captativo acaba por vedarle la amistad de la fluencia, del encanto y de la alegría, al mismo tiempo fundamental y a la mano, inherente con su carácter de creatura viajera.

El repertorio natural se reitera en este libro: viento, desierto, noche, aves, sol, los momentos de la jornada, el agua, la luz y las hermosas lentitudes siempre activas de la enormidad cotidiana en donde ese “tú” de los poemas muestra actitudes, respuestas de sí en la existencia.

Soler, Martín, Serrano, Rodríguez Leytón, Colinas y Muñoz Quirós (foto de Jacqueline Alencar)

Contundentes las culminaciones de los textos. En ellas se unen las réplicas de lo humano—del alma que habla consigo—y el reconocimiento de un mundo que le precede y conforma. Ambos hilos conductores se aluden, se imbrican, se sustentan en la palabra de José María. Pero no se detiene en ello la escritura. La suya es un ver y un palpar, una gavilla de sensaciones y de autoexamen, comprobación de la gracia y sentimiento de lo inexorable. Soliloquio. Y en esa familiaridad que, en otros, podría alzarse como obstáculo de lejanía y dejarla inexpresiva, remota o incapaz de interesar, de ella emerge un ensamble que, al convencer, interesa, y al acercarla quien lee, la experimenta genuina.

Está desnudo Adán y no adivina

que en su carne está escrito otro destino

que le incita y le enciende. Está desnudo

y Eva le mira sin mirar y espera

la condena del frío. Se hace noche,

se hace infinito olvido, se hace muerte.

Ya está en su inmediatez el abandono

de la intensa derrota de la vida.

Y está desnuda Eva y no ha podido

vestir su corazón con otro velo

que su propio destino. Está acechando

y se refleja sola en el espejo

de soledad y sombra. No ha podido

desvelar su inocencia en otro cuerpo.

(Adán y Eva de Miguel Ángel)

Lo difícil no es hallar poemas citables, en este caso, sino escoger entre ellos. Después de hacerlo, permanece la duda si el espacio de un texto podría cederse a otro, a otro y a otro. Este mantenimiento de la calidad y de la calidez de los escritos del poeta establece relación con el ritmo interno manifiesto en el modo de diseñar los versos. A menudo una aseveración, o los relativos utilizados exigen de continuidad en el verso siguiente. Una vez más, la lectura debe respetar la puntuación, ceñirse a ella, para bien de la comprensión y del deleite estético, tan olvidado hoy.

Muñoz Quirós, Ñaupari y Colinas (foto de Jacqueline Alencar)

Diríase que leemos palabras de una trama bien compuesta en este poemario; sin embargo, destila de ellas algo más, proveniente de la roturación del alma que impregna los textos con un sabor agridulce de lo hallado y de lo perdido. La de José María Muñoz se aviene a ser una poesía dicha en susurro, en estado de soliloquio, untada de calor y originada en un largo convivio de observar las relaciones internas, de hombre en el mundo, desde aquella zona fronteriza donde habitan lo fable y lo indecible. El silencio la beneficia; la abraza, protector, agraciándola. Su idioma personal es el de un desvelado, comprometido como está en escuchar los sones que acuerdan “la pura claridad donde reposa/la muerte en cada brisa adormecida”.

Necesitamos decirnos quienes somos; más todavía, nos urge escuchar los mensajes de las siluetas y de las sombras. El patio, la calle, la ciudad y el mundo son vías de tránsito en los que el alma huele a hojas, a fragores inquietantes, a esperas de luna, a horas que se lo pasan huyendo y, como un oleaje incesante, siembran de preguntas y de claroscuro el ser que desplegamos. La poesía no crea el mundo, pero le entrega nombres con que identificarse; le da su palabra. Y esta ofrenda suya insufla un espíritu capaz de reunir el silencio animado de un amanecer y el enlace de las presencias, cuando nos percatamos de que la vida continúa, caduca e inmortal, más allá del tránsito y de su forma, pues en el decir de José María Muñoz, la extrañeza y el reconocimiento, la albura y la nocturnidad, corresponden a “La pisada de los ruiseñores”.

Santiago de Chile, agosto, 2017

Juan Antonio Massone

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.