José Pulido en el balcón del Ayuntamiento salmantino

Crear en Salamanca tiene a bien publicar el ensayo escrito por Enrique Viloria sobre una de las vertientes de la poesía de José Pulido (Caracas, 1945). Pulido es poeta, narrador y comunicador social. Es asistente del director de la revista BCVCultural, del Banco Central de Venezuela, desde 1998. Recibió el Premio Municipal de Poesía Distrito Libertador, 2000, por el poemario Los Poseídos. Fue Sub-Director de El Diario Católico (1975), jefe de redacción del diario Última Hora (1978), jefe de redacción de la revista Imagen (1994) y asesor de prensa del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber (1996). Director de las páginas de arte de El Universal (1996-98), El Diario de Caracas (1991-1995) y El Nacional (1981-1988). Miembro fundador de los suplementos culturales Bajo Palabra (Diario de Caracas) y El otro cuerpo (Suplemento del Ateneo de Caracas, encartado en El Nacional). Ha publicado los poemarios Esto (1972), Paralelo lelo (1972), Los poseídos (2000), Peregrino de vidriera (2001) y Duermevela. (2004). En narrativa ha publicado Pelo Blanco, Una mazurkita en La Mayor (novela premio Otero Silva, 1989), Vuelve al lugar que se te ha señalado (cuentos), Los Mágicos (novela, 1999), La canción del ciempiés (novela, 2004), La sal de la tierra (entrevistas, 2004), El bululú de las Ninfas (Novela, 2007), Dudamel, la sinfonía del barrio en los Libros de El Nacional 2011, El requetemuerto (novela, 2012), Los héroes son villanos tímidos (cuentos, 2013).

Ha sido participante de los Encuentros de Poetas Iberoamericanos que se celebran en Salamanca.

JOSÉ PULIDO Y EL AGOBIO DE LA MARGINALIDAD

Este país ha repartido mal

se lo digo yo en esta acera

sacándole el cuerpo

a la sayona de la mendicidad

José Pulido

El poeta devela el otro lado de la ciudad: el de la malvivencia, el de la ciudadanía de segunda, el de hombres y mujeres envilecidos, excluidos, rechazados, aquel que se traduce como precariedad, subsistencia pura y absoluta: la realidad de una Caracas que ya no puede esconder, disfrazar, ocultar la marginalidad, la exclusión de más de la mitad de sus conciudadanos. Pulido se imagina como discurre una existencia interina que se vive al instante y por cuotas: «barras, / música de vidrios y alcohol, / asesinatos rústicos, / sexo agrio, / la madrugada culebrosa / toses en vez de gallos / tuercas oxidándose / en los barrancos del sentir, / almas sin mantenimiento, / suspiros sin ruta, / esta ciudad enajenante / huérfana de heroísmos / vestida de horóscopos farsantes”.

En medio de inclementes recuerdos por lo dejado atrás en el tiempo y en el espacio: «…un pueblo sin asfalto y sin cemento / de pura tierra el pueblo / ventorrillos y humo”, el poeta rememora su llegada a la ciudad para convertirse en ciudadano de una vez y para siempre: «…Soñé que me espinaba las pupilas / Estaba llegando a la ciudad / El autobús marchó sin altibajos / La parada final me despertó / Y el hervidero de neón hizo el papel / de que la ciudad me recibía / Y en ese entonces me quedé atrapado / Entre el sueño y la vida”.

Nuestro escritor deambula y recorre una ciudad ofídica que a muchos, los de las colinas del Este, los del levante, por donde sale el sol, le es ajena. Pulido, en pleno centro de una ciudad repudiada y malquerida confiesa: «Me mordió la avenida Baralt / la tarde del viernes / culebra atragantada / de buhoneros y carros / mujeres sin milagros / buscando templos / en el infierno de la bisutería”.

En la poesía de Pulido, Caracas es redescubierta más allá de los clichés y lugares comunes de la elegía poética y del impresionismo pictórico; el poeta la representa en esa otra dimensión que poco o nada tiene que ver con los centros comerciales de moda o con los paseos para turistas de paquete. En la ciudad del poeta, la misma que nosotros desvivimos, “hay bullicios de panadería / una mujer recién bañada / baja la calle cantando / alguien rompe una botella contra la acera / en lo más profundo de la intimidad y de la sabiduría filosófica / nada puede superar la combinación de sudor y vellos púbicos / todo Petare, toda calleja, la dorada carne de la ciudad / el espíritu bisutero de la urbe / saltan como un cohete de fiesta patronal”.

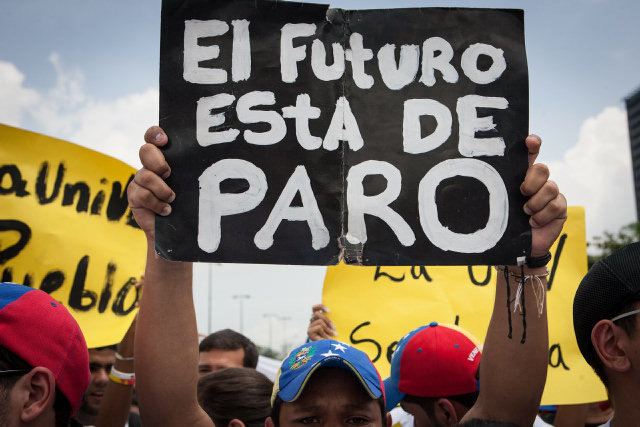

El poeta sufre la ciudad como también la soportan sus malhadados habitantes, comparte el infortunio y la frustración de buena parte de sus congéneres, de aquellos que habitan permanentemente en la esperanza, en la ilusión renovada de que mañana, por efecto del azar, del milagro o de una decisión administrativa, en fin, de la rueda de la fortuna, de la infinita bondad de Dios o de las políticas clientelares del gobierno de turno, todo va a ser diametralmente distinto.

Ciudadanos que creen en el 41, en el 11, en los dos patitos, el 22, en los números que revelan los sueños alocados, en el infinito poder del Señor, y, sobre todo, en los ilimitados recursos de un omnipotente Presidente de la República en permanente campaña política quien, afectuoso – cerro, sudor y escalinatas arriba – estrechó, a diestra y a siniestra, innumerables manos expectantes, entusiasmadas, mientras, en generosa demagogia, aseguraba, a sirios y troyanos, a los habitantes de Río Crecido y de Quebrada Seca, la definitiva conquista, la final obtención del hogar soñado, de la salud faltante y de una felicidad posible obtenida siempre en urnas, esta vez, las electorales.

En palabras ansiosas de un mejor futuro, el poeta, contento y esperanzado como un comprador de sueños más, acude, optimista, al quiosco de lotería: «Voy a comprar el cero cero / el ochenta y seis / el dos mil veinte / la lotería está obligada / a ceder / de tin marín”, para escuchar, atónito y confuso, la fría respuesta del inmutable vendedor de ilusiones, quien, sin alzar vista y cara, responde, impertérrito, que no queda ninguno de esos números que amparaban ansiadas prosperidades, apetecidos y ahora imposibles bienestares.

Nuestro poeta tiene plena conciencia de las falencias, de las precariedades que supone una existencia minusválida, siempre al borde, en el límite de la subsistencia, signada por la carencia de lo fundamental e inscrita en una doble alienación: la de la esperanza de que pronto llegará una vida mejor, o la del consuelo de que se vive tan peor como los demás lo hacen.

A solas consigo mismo, el escritor describe el decurso de esa existencia que semeja la de un prisionero sentenciado a la celda para los castigos por el solo delito de habitar en la marginalidad. El poeta certifica, la conciencia se revuelve: «No hay idiosincrasia en el andén / no hay país en la butaca del cinematógrafo / amo el café como si fuese la materia prima de mi alma / y cuando tengo la anestesia del desamor / busco el rocío / de los pajonales inventados y soñados / a través de la ventana de mi baño / que posee cielo propio, una montaña un avión / una acumulación de polvo, de años y años / un pujido de sol revelando huellas digitales / y bebés de arañas”.

Cielos y aviones inventados por la imaginación del poeta enjaulado, acompañan a una montaña que perdió lentamente su lozanía y su verdor: sus árboles, sus quebradas, su flora y sus animales, para pasar a ser el sostén físico de esas inestables y crecientes existencias que configuran la marginalidad urbana. Una realidad de ranchos, de viviendas precarias, de estrechas callejuelas, de servicios públicos inexistentes e interminables escalones que no conducen a ningún cielo es la que Pulido observa, no sin cierto dejo de denuncia, cuando informa y confirma: «el autobús de medianoche se vacía en la parada / un hombre quiere vomitar / una voz femenina se queja / y gorgotean las alcantarillas / no hay relinchos / no huele a pastos verdes y extensos / no hay rocío / olvídate de las frutas silvestres / no hay peces ni tigres ni venados / no es posible tantear un nido colgante / hago un esfuerzo al besarte con el alma”.

Ciertamente, en el desasosiego de la marginalidad, en el agobio de la precariedad, cualquier iniciativa vital significa un esfuerzo permanente, un reiterado albur, un riesgo advertido: todos los días la gitana del destino te echa las cartas, te tira los dados. La existencia de aquellos marginados que son fácilmente reconocibles por sus «ojos de traicionado, boca de chofer, / castrado de la tierra / colilla destripada” es una osada aventura que fácilmente se convierte en su contrario: «Una desventura baja en ascensor / y otra desventura / inunda el quiosco / de la Plaza Venezuela / mi perfil pasa / sobre un cementerio de aborígenes y españoles / soy un peregrino de vidriera”.

Ese peregrino que habita en la inagotable imaginación del escritor reconoce, en sus enardecidos versos – genuino reproche ciudadano – que, a pesar de todas sus andanzas callejeras, de sus emociones urbanas, de sus circunvalaciones citadinas: «Este no es mi lugar / soy una raza extraviada “, aunque “el faro rojo de la patrulla policial gira / en el cuarto / todo el tiempo “.

Pulido no puede soportar, ser testigo y mucho menos protagonista de una marginalidad que se traduce en encierro, en acuartelamiento por razones de dinero, en prisión perpetua por motivos económicos. El poeta se rebela en contra de una realidad impuesta por las circunstancias de la precariedad; hondo de afectos se lamenta: «¿Quién es testigo cuando te miro? / y sé que eres demasiado / bien nacida y fresca para estar tendida / en un cuarto pequeño y amarillento / ¿Quién puede testificar este dolor / inacabable e irreductible / de ver a una diosa atrapada en la perplejidad / las alas a medio salir / los brazos quemados por aceite de cocina? / ¡Ay la diosa hermosa / encerrada en una vivienda prefabricada! / un lugar donde el sol es polvoriento, donde las flores son de plástico y los sueños pesadillas económicas / la diosa hermosa allí / como una música retenida / y el hombre que la mira / y que la ama de este lado / muerto de tanto mirar / muerto de tanto fracasar / muerto de tanta política. / Muerto de amar caro / con un corazón tan barato”.

Los relegados de siempre, los condenados de este valle, los rechazados anónimos, los desamparados, esa inmensa legión de recogelatas – como si el aluminio fuese el oro de este siglo -, los salario-mínimo, los cesta ticket, son exaltados a vivo verso en la poesía de Pulido, mientras los temerosos pobladores de la otra ciudad – la luminosa, distante y flemática – rechazan con fingida indiferencia, tanto al mugriento mendigo, al alocado indigente, como a los abigarrados y coloridos conciudadanos, las Belkys, Yuleisis, Nancys y Jordans de las populosas barriadas caraqueñas que, viernes y sábados, quince y último, toman por asalto los espacios ciudadanos para manifestar, en medio de su algarabía, una libertad que sólo se ejerce en el alegre desenfado que acompaña a la multitud; Pulido se hace uno con ella: «A veces amo la carretera / que hay dentro de mí / y el amargo contacto de la muchedumbre”.

Contemplada desde las humildes y oscuras claraboyas de la marginalidad, la ciudad ajena parece un buque sin mar que navega decidido en el asfalto de la poesía de Pulido, quien aterrorizado confiesa: «Es un barco enorme / lo siento pasar / pegado a los edificios”. Ese navío fantasma, escorado y al garete, es «una masa de silencio / las olas lo golpean en la madrugada” y los perros se asustan tanto como el escritor, quien, al paso del «escualo del odio”, gime, se enrolla, tiembla, tirita de miedo y asombro y se aferra, incrédulo, al único lugar que ofrece una pasajera seguridad: el pasamanos de la escalera de su edificio.

El poeta registra para la historia de una ciudad en permanente movimiento, el violento pasaje de esa embarcación que hiede – como el mismo odio – a capitán eterno, a sobacos de océano, a descomposición de amores. Luego del amargo tránsito del barco del resentimiento queda «a babor un muerto a estribor un muerto”.

En nombre de todos y cada uno de los jugadores de pelota en la calle, de los oyentes de música a todo volumen, de los enfermos desatendidos en clínicas y hospitales por no tener dinero o insumos médicos, de los sudorosos pasajeros del metro, de los recluidos en la Cárcel Modelo, de los come perros calientes a la hora del almuerzo, de los huelepega de Sabana Grande, de los locos de la Cota Mil, de los empleados sin palto, del personal del aseo urbano, de las domésticas de oficio y por día, de los embolsadores del auto-mercado, de los asesinados de fin de semana, de las mujeres de alquiler, de los sin papeles, de las madres que indagan por sus hijos en morgues y hospitales, Pulido levanta un necesario y preventivo verso de alerta: “La ciudad exige un perdón y un latigazo”.

De izquierda a derecha los poetas Aníbal Fernando Bonilla (Ecuador), Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), José Pulido (Venezuela) y Rafael Soler (España)

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.