El escritor Javier Moro

Crear en Salamanca publica este comentario sobre la novela “El Imperio eres tú, de Javier Moro que lleva la firma del polígrafo venezolano Enrique Viloria Vera (Caracas, 1950), especialmente vinculado a nuestra ciudad por su pertenencia al Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca (CEIAS). Viloria es abogado, poeta, crítico de arte, ensayista de temas económicos o literarios… Posee una maestría del Instituto Internacional de Administración Pública (Paris, 1972) y un doctorado en Derecho de la Universidad de Paris (1979). Ahora jubilado, hasta hace unos meses era profesor titular de la Universidad Metropolitana, donde desempeñó los cargos de Decano de Economía y Ciencias Sociales, y Decano de Estudios de Postgrado, así como el de Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos “Arturo Uslar Pietri”. También fue profesor invitado por las Universidades de Oxford, St. Antony’s College, Cátedra Andrés Bello, (Inglaterra 1990-1991) y por la Universidad de Laval (Canadá 2002). En 2015 el CEIAS publicó en Salamanca su libro ‘Comprensión de Salvador Pániker.

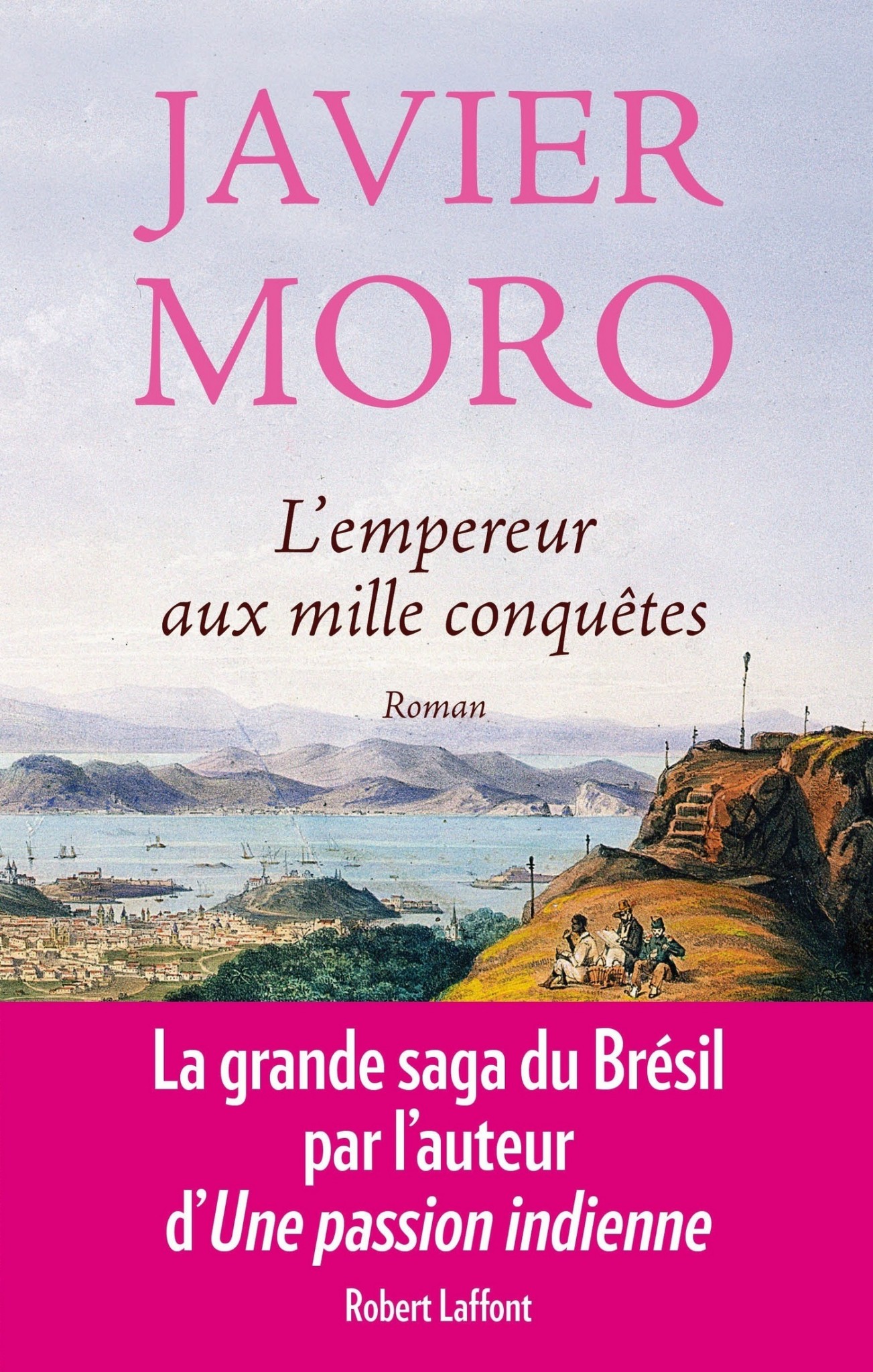

JAVIER MORO Y EL IMPERIO DE BRASIL

A Jacqueline Alencar y María Angelina Kolster

Por primera vez en la historia,

un monarca europeo se había mudado a sus colonias,

y, con él, toda la élite del país, una décima parte de la población.

Javier Moro

En su premiada novela El Imperio eres tú, Planeta, Barcelona (2011), el erudito y bien documentado Javier Moro se adentra en las motivaciones, las intrigas, las componendas, los encuentros y desencuentros, las alegrías y las tristezas, los alzamientos regionales y las guerras fratricidas, los amores conyugales y las pasiones de lecho, de un conjunto de seres humanos que fueron involuntarios y atrevidos protagonistas del tránsito de Brasil como colonia al inmenso y disperso imperio que –no exento de vicisitudes-, fue tomando cuerpo e identidad hasta llegar a conformar la radiante República Federativa de Brasil de nuestros días.

Recuerda Moro que en el año 1500 d. c., el almirante portugués Pedro Alvares de Cabral – por pura casualidad -, llegó a las costas de una deslumbrante y espléndida bahía tropical sita en un país ignoto, originariamente descubierto por el español Vicente Yáñez Pinzón, quien, mes y medio antes del arribo del portugués, ya había desembarcado en Pernambuco, a fin de explorar la desembocadura del Amazonas. El escritor, haciendo honor a la Historia, precisa: “Sin embargo, en virtud del tratado de Tordesillas de 1494 que repartía aquel territorio entre España y Portugal, a Pinzón no le correspondía reclamarlo para la corona española”.

Innominado – sin designación ni calificativo en los mapas de la época -, permaneció esa vasta y exuberante porción de tierra y océano por un buen tiempo, Moro recuerda:” el nombre de Brasil llegaría más tarde. En el siglo XVI, cuando los primeros colonos empezaron a exportar un árbol que usaban los indígenas para extraer sus tintes y pintarse de aquella manera que tanto fascinó al oficial portugués, y que llamaron pau- brasil, por desprenderse un color rojizo al hervirse en el agua, lo que sugería las llamas de un fuego o las brasas de un carbón ardiendo. De Terra do pau-brasil acabaría abreviándose a Brasil”.

Moro se adentra en el cuerpo y el alma de sus personajes, de sus protagonistas físicos – ´porque otros hay -, a fin de trasmitirnos un daguerrotipo de sus afueras y también de sus adentros. El escritor realiza un sesudo escrutinio de ese conjunto de seres desemejantes, unidos, sin embargo, por lazos de consanguineidad y afinidad, confirmando que nunca fueron una orquesta afinada, dispuesta a tocar una misma y única eufonía. Veamos y leamos.

Eran tiempos muy convulsos en Portugal; la Reina María I fue declarada incapaz de gobernar en virtud de su insania mental, agravada por un severo ataque de locura que le sobrevino a la salida de una representación en el Teatro de Salvaterra. A regañadientes, se vio obligada a abdicar el trono en la persona de su hijo Don Juan. En relación con la dual realidad mental de la ex soberana, el escritor reseña: “La Reina María vivió los últimos años aterrorizada por la presencia del diablo que se le aparecía a cualquier hora del día o de la noche, y le daba sustos de muerte. Le dio por hacer cosas raras, como comer ostras y cebada todos los viernes y sábados o mantener conversaciones soeces salpicadas de palabrotas (…) Sin embargo, dentro de su locura, hubo momentos excepcionales de gran lucidez, como cuando aconsejó a su hijo, quien ante la invasión de Napoleón dudaba de enviar a Pedro en avanzadilla a Brasil: O vamos todos o ninguno, dijo ella. Y así se hizo. O cuando atravesaba la ciudad camino al puerto, el día de la partida, y las tropas francesas estaban ya a las puertas de Lisboa, y por la ventanilla de su carruaje sacó la cabeza erizada de cabello hirsuto y gruñó: ¡Cochero, no vaya tan rápido! ¡Van a creer que estamos huyendo!”.

Huida efectivamente fue, acto valiente para unos, cobarde para otros. Así, que, de buenas a primeras – y ante la cercana amenaza gala -, Don Juan, el futuro Juan el Clemente, con su familia y séquito real, emigró a Brasil, la colonia de ultramar en América. Moro nos confía que a Juan:” Le daba pánico enfrentarse a las responsabilidades para las que nunca se había sentido preparado y que nunca había deseado. Era un hombre indeciso, tímido, indolente, miedoso, chapado a la antigua. Nunca había manifestado interés especial ni por las ciencias ni por la forma de gobernar (…) Toda su vida había vivido en compañía de frailes, y, en el fondo, él se sentía un poco monje. Aficionado a la música sacra, su mayor vicio era la glotonería, y si de joven le gustaba cazar, era sólo porque le permitía hartarse de carne de venado”.

Paradójicamente, este hombre apocado, de vida austera, de ropas raídas, cazador apasionado, glotón contumaz, roñoso, amante de la música y devoto de invernaderos y aviarios, siempre fatigoso, asumió la modernización material y espiritual de la colonia americana, intentando preservar – hasta donde le fue posible – la unidad e integridad del reino de Portugal que – contra su voluntad y naturales inclinaciones -, le fue confiado para su administración y regencia , por la extraviada María I de Portugal, La Piadosa. Con toda justicia, vista y demostrada su bonhomía, así como su innata sencillez, el pueblo llano le otorgó otra distinción honorífica, al bautizarlo como Juan El Clemente.

Quien resultó ser todo lo opuesto a su esposo portugués fue la española, la Reina Carlota Joaquina, quien – orgullosa de su linaje -, nunca olvidó que era un Borbón…la permanente nostalgia por la otrora grandiosidad del imperio borbón, le carcomió el corazón. Moro abunda: “Toda la vida les fue fiel, aunque para ello tuvo que conspirar contra su marido, su familia política, su país de adopción. Hasta intentó usurpar el trono de su esposo para que los borbones reinasen sobre la Península entera. Cuando Napoleón colocó a su hermano Fernando, como rey, ella puso los ojos sobre el trono de España. Luego quiso ser virreina de La Plata. Seguía elucubrando planes grandiosos para encontrar su lugar en un mundo que se desmoronaba”.

El narrador, además, ayuda a entender mejor el contexto en que se produjo este disímil enlace matrimonial de Juan, el portugués, con Carlota Joaquina, la española, así como el manifiesto reconcomio de la hispana: “En la época en que fue decidida la boda de la infanta Carlota, los Borbones y los Braganza buscaban fortalecer la península Ibérica, amenazada por las rivalidades entre las grandes potencias de la época, Francia y Gran Bretaña. Su boda la habían urdido su abuelo, el Rey de España Carlos III, y María I de Portugal (…) Carlota siempre estuvo resentida por el hecho de que ni su padre ni su madre pareciesen afectados por perder tan pronto a su hija. Le costó entender que era ley de vida: los hijos de la realeza rara vez tenían padres que le prestasen atención. Las princesas se casan por deber, y punto”.

Carlota Joaquina, persistió en sus añagazas, manejos y artimañas, acá y acullá, en Brasil y Portugal. Empero, una vez más fracasó estruendosamente al intentar preservar– a sangre y fuego –la continuidad de su favorito hijo absolutista Miguel I como Rey de Portugal, derrotado, luego de sangrientos y fratricidas combates, por su carnal Pedro, quien arribó prontamente del independiente Brasil, con el objetivo de hacer respetar la vigencia de la Constitución.

El hermano de ultramar, atrincherado en descarnados cuarteles sitos en Oporto – ciudad a la que, después de muerto, donó su corazón-, tomó definitivamente Lisboa, obligando a Miguel I a firmar el tratado de Évora Montes, mediante el cual renunciaba a sus pretensiones regalistas, y convenía en exilarse… nunca más pisó de nuevo su terruño portugués. Pedro I – ahora también IV -, reinó en su nativo Portugal en nombre de su querida hija, María de Gloria.

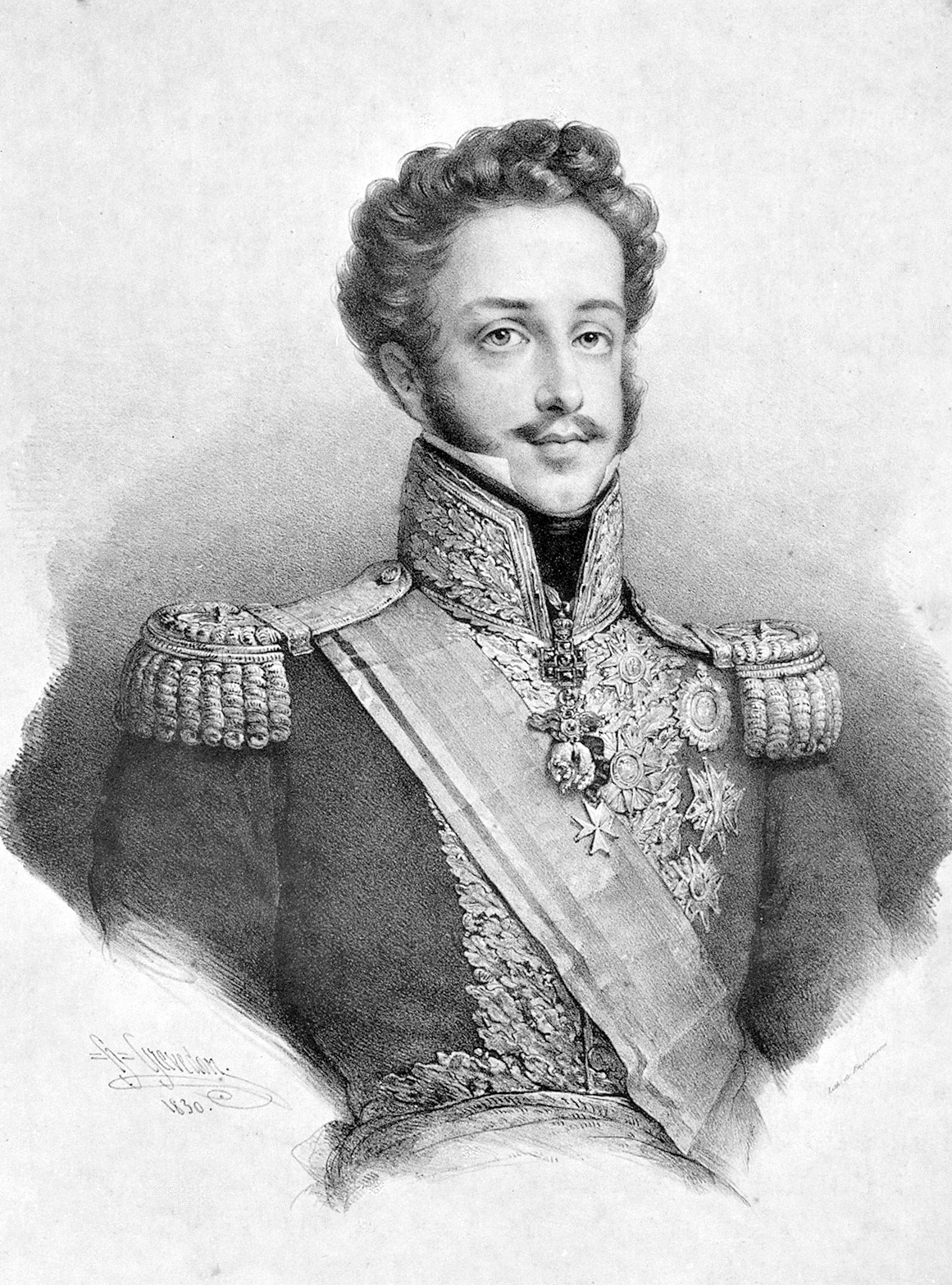

De esa dispar pareja, de ese contradictorio casal, nace Pedro, su nombre completo era: Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bourbon e Bragança, quien, en su turbulenta juventud, no imaginó, ni de lejos, que algún día asumiría la conducción del futuro imperio. Como Juan Charrasqueado – el bohemio mexicano por antonomasia -, Pedro era borracho, parrandero y jugador, y, además, “era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. En esos campos no quedaba ni una flor”. El futuro emperador tenía muy poco sentido de la responsabilidad y del ridículo, empero tampoco se mostraba ante los demás como un ser superior. Moro anota: “Comunicativo, curioso, alerta, nervioso, le gustaba reírse de los chistes verdes que contaban en las cuadras, calles y plazas, ir de tabernas apenas frecuentadas por los europeos y hacerlo disfrazado con una capa y un sombrero de ala ancha, haciéndose pasar por paulista para beber, jugar, cantar, puntear el birimbao o tocar la marimba. En los tugurios de divertía bailando el lundu angoleño, precursor impúdico de la samba (…) O corría a zambullirse desnudo en la playa”.

Verdadera síntesis dialéctica de Juan y Carlota Joaquina, el biógrafo esclarece: “De su padre Pedro había heredado una inteligencia sutil, una bondad natural, un cierto sentido de la supervivencia, la cicatería con el dinero y la afición por la música. Tocaba el clarinete, el clavicordio y algo de violín. De su madre (…) heredó la pasión por los caballos, un fuerte espíritu de independencia, la sangre caliente y un insaciable apetito por los devaneos amorosos…”

Los estudiosos de la vida y obra de este paradójico personaje, apuntan: lo siguiente: “Convertido en consejero político de su padre, cuando en 1821 estalló en Portugal la revolución constitucionalista le sugirió que apoyara la Constitución liberal y regresara a Lisboa para aplacar la agitación popular ocasionada por la ausencia de la familia real. Poco después, Juan VI promulgó un decreto mediante el cual trasladaba de nuevo la corte a la metrópoli y dejaba a su hijo Pedro como príncipe regente de Brasil. Al año siguiente, en ocasión de las medidas adoptadas por las Cortes lusas contra el estatuto político y económico de Brasil, el príncipe se unió entusiastamente a la causa independentista, por lo que recibió el título de Defensor Perpetuo de Brasil. Como preludio de la emancipación, nombró un nuevo gobierno presidido por José B. De Andrada e Silva y convocó sendas Cortes constituyentes. Sin embargo, fueron las resoluciones humillantes hacia su persona y su gobierno tomadas por las Cortes lusas, las que precipitaron el llamado grito de Ypiranga, que se tradujo en la proclamación de la independencia de Brasil. El 1 de diciembre de ese mismo año de 1822 fue coronado emperador de Brasil con el nombre de Pedro I”.

Las mujeres de todo tipo – sin importar el color de su piel, la condición social o si eran casadas -, ocuparon siempre un lugar de privilegio en la fogosa vida sexual de Pedro. Sin embargo, de las muchas que conocieron su bragueta y compartieron lecho con él, sólo cuatro: dos esposas y dos amantes, sobresalieron, por razones diversas, en la vida sentimental del emperador. Cada una de ellas – a su manera -, aportó savia nueva a la existencia del temerario Pedro, especie de Indiana Jones portugués que amaba el peligro. Conozcámoslas de la pluma de Javier Moro:

Noémie Thierry: Tanto insistió Pedro en lograr los favores de la bailarina y actriz francesa que, finalmente, consiguió acostarse a placer con ella y aprendió a quererla: “no lograba quitarse de la cabeza sus rasgos finos, la nariz perfecta, los ojos color de miel, el cutis de porcelana y las mechas rubias en el cabello, exótico detalle en un país de mulatas y negras (…) Su olor, sus ojos húmedos de placer, sus gemidos y sus palabras de amor en francés le hacían estremecerse”. Cuando disfrutaban de sus momentos de intimidad, Noémie “declamaba versos de poetas franceses (…) ante su príncipe embelesado”, le corregía las cartas, lo educaba a su manera, y “él se dejaba llevar por ese cauce de amor que le proporcionaba conocimiento y a la vez felicidad sin límite”.

Ya la madre de la bailarina – más sabia por vieja que por madre -, se lo había advertido: ojalá no te quedes embarazada; “eres una inocente, te dejará el día menos pensado”. Palabra cierta, ambas cosas ocurrieron. El alocado amor de Pedro se hizo público y notorio. Un buen día, el Rey Don Juan, su padre, lo invitó a palacio a fin de poner las cosas en su sitio, ya que tenía serios planes de casamiento para su heredero, así que – sin cortapisas -, le comunicó la decisión de su majestad: “Hay muchas mujeres en el mundo. Estoy seguro de que la que te hemos escogido, después de enormes gastos y esfuerzos, te gustará mucho. Te hará mejor persona, reforzará el Imperio”.

La bailarina gala fue conminada por sus majestades a dejar la ciudad y partir al norte del país, donde una familia pernambucana la acogió por expresa indicación del rey, hasta que dio a luz; la casaron con un oficial portugués en un matrimonio destinado al fracaso.

En Recife, la bella francesa enamoró a un marinero francés que la embarcó en un carguero rumbo a Francia. Del vientre de la amada expulsada, nació un hijo varón que no sobrevivió. El desolado padre requirió el cadáver del neonato difunto para embalsamarlo: su pequeño y blanco ataúd lo acompañó durante su azarosa vida. Era el único recuerdo de ese amor imposible e imposibilitado. Sin embargo, muchos años después en la ciudad luz se encontró con la hija de la desterrada: Noémie Breton, quien le informó de la muerte de su madre como consecuencia de una tuberculosis. A cambio de una valiosa joya, Pedro obtuvo el pañuelo que le dio Carlota Joaquina a la francesa para que se secara las lágrimas. El pañuelo de lino con el anagrama de los Braganza bordado en hilo de oro, lo tomó en sus manos el afligido amante:” al tocarlo, le daba la impresión que acariciaba a Noémie”.

Leopoldina Archiduquesa de Austria: Una vez más se cumplió lo asentado en unos versos latinos que rezaban: “Hagan otros la guerra; tú feliz Austria, cásate; porque los reinos que Marte da a los otros, a ti te los concede Venus”. En efecto, Don Juan “soñaba con aliarse con un imperio capaz de hacer contrapeso no sólo a los españoles, sino también al poder de los ingleses, unos aliados valiosísimos en tiempos de guerra, pero incómodos en tiempos de paz. Su intención era forjar una alianza con Austria, la potencia más poderosa e influyente del continente europeo, centro de la Santa Alianza de monarcas europeos. El emperador Francisco II tenía tres hijas casaderas”.

Leopoldina fue la escogida para el matrimonio más geo- político que de amor. De acuerdo con el Marqués de Marialva – enviado con bombos y platillos a Austria -, por el rey portugués a objeto de que negociara la mano de la futura esposa de Pedro, ante la corte vienesa.

La joven archiduquesa era: “…una chica rubia de diecinueve años, con ojos azules, tez muy pálida, de construcción fuerte sin ser gruesa, con labios carnosos, mejillas rosadas y un cuello más bien ancho. Estaba rodeada de mapas de Brasil, de una edición de los viajes de Alexander von Humboldt sobre su expedición por el Amazonas y de libros sobre la historia de Portugal”.

La futura consorte conocía muy bien que el papel de las princesas era servir de maleable ficha en el complejo juego del ajedrez político de la época; se sentía útil e importante al concebirse a sí misma como símbolo de la vinculación entre dos continentes. Entusiasmada con los retratos del novio recibidos en Viena, decidió enamorarse. El 13 de mayo de 1817 se efectuó – por poderes – la esperada boda. En noviembre, arribó a Brasil para iniciar su aventura americana, que – a la vuelta de unos contados años de feliz complicidad con Pedro y de bienvenidas maternidades -, se transformó en un verdadero calvario de infortunio y desventura que la condujo a una temprana muerte en su patria de adopción. Todo por culpa de ella.

Domitila de Castro: En un viaje a Sao Paulo, la conoció y quedó fascinado con ella; sabía que estaba “frente a una mujer que era lo contrario de Leopoldina”; inculta, pero decididamente seductora, la paulina se esmeraba en lucir y explotar su innegable feminidad.

Domitila resultó ser, para el embelecado y encandilado Pedro, una amante desinhibida y experimentada, poseedora de un “cuerpo color bronce de líneas largas y firmes, los pezones oscuros, el trasero y los muslos gruesos (…) la cintura estrecha, las manos finas, el cuello largo y palpitante. Sintió un nuevo placer al recorrerle las fibras de sus músculos algo parecido al relajo producido por el opio que alguna vez le habían administrado después de sus crisis epilépticas, una alegría interior que no conocía desde las tardes de amor con la bailarina francesa. Supo entonces que, después de tantas y tantas aventuras que le habían dejado más vacío que satisfecho, por fin había encontrado la horma de su zapato (…) El príncipe apenas disimulaba en público los sentimientos que la joven le inspiraba (…) Esta vez, estaba decidido a seguir el dictado de su corazón hasta sus últimas consecuencias (…) Había encontrado la felicidad y esta vez no dejaría que nadie se la arrebatara”.

Sin embargo…se la arrebataron. Los dimes y diretes nacionales e internacionales, el poder acumulado por Domitila, la vida de dispendio y lujo, los títulos nobiliarios repartidos sin miramientos por Pedro para su amante y familia, la muerte de Leopoldina, unidos a la necesidad de contar con una nueva esposa para el emperador de Brasil, condujeron a que Pedro – por razones de Estado que el corazón no conoce-, la pusiera de una vez por todas de lado y la enviara de vuelta a su ciudad de origen: “ el 28 de agosto de 1829, el periódico de Río de mayor tirada, el Diario Fluminense, publicaba una nota: La excelentísima señora marquesa de Santos salió ayer de esta corte para la ciudad de Sao Paulo…”

Amelia de Beauharnais: Pedro el desolado y arrepentido viudo, el amante que perdió a sus dos favoritas mujeres que lo hicieron intensamente feliz, tanto en la cama como fuera de ella, andaba – ya más maduro y advertido -, en busca de una nueva consorte para compartir sus avatares personales y los del imperio. En conversación con el marqués de Barbacena, encargado de ubicar a la mejor candidata, Pedro le trasmitió el perfil deseado: “noble de nacimiento, hermosa, bondadosa y educada. Al darse cuenta de que era mucho pedir, añadió: Puedo transigir sobre la primera y la cuarta condición, pero no sobre la segunda (…) Tráigame una mujer guapa y virtuosa, le pidió al marqués”.

Tarea nada fácil la encomendada, puesto que la fama de mujeriego, de Don Juan, de Casanova tropical del emperador, ya era vox populi en cortes y periódicos europeos; su reciente y escandaloso affaire pasional con Domitila, no era del agrado de sus compatriotas, y mucho menos de los pacatos y conservadores regentes que integraban la Santa Alianza europea. Después de muchos sondeos y negativas, finalmente, en la valija diplomática proveniente de París llegó, a manos de Pedro, un paquete remitido por el vizconde de Pedra Blanca, envuelto en cartulina y papel cebolla, contentivo de buenas noticias.

En su interior, el emperador descubrió un retrato: “mostraba el rostro de una princesa franco – alemana de diecisiete años, emparentada con Napoleón…y dispuesta a casarse. Le pareció bellísima. Hacía tiempo que le habían hablado de esa joven, pero no le había prestado atención porque Barbacena le había desanimado siempre, alegando que era de un linaje menor, indigno del emperador de Brasil. Pensaba que Pedro no debía casarse con “bonapartistas” para evitar ofender a la Santa Alianza que se había propuesto exterminar esa raza” (…) Pedro no se lo pensó mucho. La decisión estaba tomada desde hacía tiempo”.

Después de unos meses, el encaprichado – más que enamorado emperador – quien no se cansaba de contemplar el retrato de Amelia; en la capilla familiar en Múnich, se celebró la boda: “Pedro sentía muy dentro de sí un rebote de pura felicidad, como no había experimentado desde hacía muchísimo tiempo (…) Esa otra francesa que admiraba del otro lado de la mesa era un reglo del cielo (…) Hasta le mudó la expresión del rostro (…) Fue como si la llegada de Amelia, al igual que la brisa que soplaba sobre la bahía de Río de Janeiro, barriese de golpe los nubarrones que se amontonaban amenazantes en el horizonte de su vida”.

Fruto de sus relaciones amorosas estables se contabiliza esta detallada y nutrida descendencia; es posible que la lista sea mucho más larga si se suman los probables hijos nacidos de las relaciones esporádicas, espurias, adulterinas, que Pedro tuvo a lo largo de su fogosa e intensa vida sexual.

- Con Leopoldina, Archiduquesa de Austria: María de la Gloria, princesa de Gran Paráy futura reina de Portugal, con el nombre de María II, Miguel, Juan Carlos , Januaria María , casada con el príncipe Luis de las Dos Sicilias, Paula Mariana de Braganza, casada con Francisco de Orleans, príncipe de Joinville, Pedro de Alcántara, futuro emperador del Brasil, con el nombre de Pedro II.

- Con Amelia de Beauharnais, princesa y duquesa de Leuchtenberg : María Amelia, fallecida soltera. Su padre le concedió el antiguo título de princesa de Brasil.

- Con Domitila de Castro: Dos hijas ilegítimas: Isabel María de Alcântara Brasileira, duquesa de Goiás, María Isabel II de Alcântara Brasileira, condesa de Iguazú.

Decíamos que, en la novela de marras, los protagonistas no eran sólo seres humanos de carne y hueso: los nubarrones que acompañaron al emperador a lo largo de su complicada y atribulada existencia, fueron también actores de primer orden en el guion vital del emperador.

Enfermo, muy disminuido físicamente, postrado en cama, conocedor de que su tránsito terrenal estaba cerca – después de recibir los santos óleos – “hablaba de la muerte con un desapego pasmoso y gran lucidez. Qué poco le importaban ahora las ingratitudes, las crueles injusticias que le amargaron sus más bellos triunfos. Qué poco importaba ya la hipocresía de la política, las humillaciones de las traiciones, los azares de la fortuna …ante la cercanía de la muerte, qué poco importaban las cosas vanas de la vida (…) Lo que si contaba era saber que su hija reinaba y que el país era gobernado según la Constitución redactada por él. Lo que si contaba era que había aportado su grano de arena a la larga lucha del hombre por la libertad. Contaba el calor de la mano de Amelia en la suya, los trémulos besos de sus hijas, la presencia siempre reconfortante de su amigo el Chalaza, la amistad de todos los que, en un desfile incesante, venían a decirle adiós: ayudas de campo, ministros, cortesanos, militares…”.

El 22 de septiembre de 1834, a las dos da la tarde, en el Palacio de Queluz, su casa nativa, Pedro de Braganza y Borbón – en los brazos de su amada Amelia, tranquilo y sereno -, exhaló su último aliento “en la cama que le había visto nacer”.

A esa misma hora, en el luminoso Río de Janeiro, en São Sebastião do Rio de Janeiro, un armonioso cielo azul acogía a una inmensa y colorida bandada de guacamayas, cacatúas, papagayos, loros, cotorras, pericos y periquitos que – al unísono-, parlaban y clamoreaban: Pedro, El Imperio eres tú…Un potente eco, proveniente del Corcovado, sonoro y jubiloso, cruzó – de punta a punta – la bahía de Guanabara confirmando: Sí, El Imperio es él.

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.