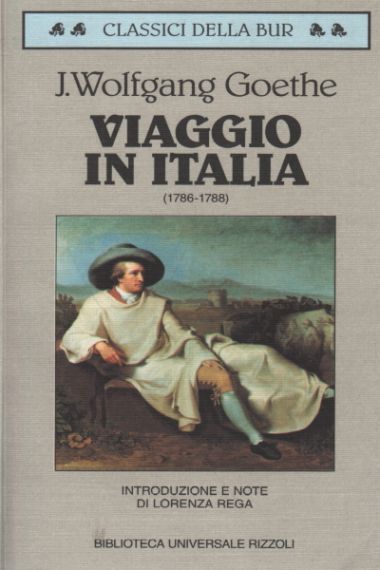

Goethe in the Roman Campagna (1787), de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

Crear en Salamanca se complace en publicar este ensayo escrito por el colombiano Jairo Osorio, licenciado en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Antioquia). Maestría en Historia de América Latina (Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana de Santa María de la Rábida). Especialista en gerencia de la cultura (consejo Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, CLACDEC, Caracas). Editor (ITM y Ediciones UNAULA) y fotógrafo. Tiene varios libros publicados de historia, reportajes y relatos de viaje: Los días de Lisboa y otros lugares, en Medellín tocábamos el cielo y Caramanta: historia y tradición, entre otros. ‘Familia, la novela amoral de Antioquía’, es su primera novela.

Estos apuntes se han tomado del libro ‘Tan buena Elenita Poniatowska. Noticia de autores y libros’ (Ediciones UNAULA, Medellín, 2017), obra proporcionada por el poeta Juan Mares durante el reciente XXI Encuentro de Poetas Iberoamericanos.

EL VIAJERO ERUDITO

W. Goethe. Viaje a Italia. Barcelona:

Ediciones B, Biblioteca Grandes Viajeros, 2001, 588 p.

A pesar de ser considerado entre los seis mejores escritores de la literatura universal, Johann Wolfgang von Goethe es uno de los nombres que en literatura se pronuncia con tal respeto, que se hace lejano para el lector común.

Poeta y autor de teatro, hombre de ciencia, viajero apasionado, masón y hasta alquimista, Goethe es uno de los ejes de la cultura universal. Estudió biología, óptica y paleontología. Fue jurista, zoólogo, dibujante, pintor, físico, crítico literario y filósofo; feliz con la música, la anatomía y la química. Como político, ejerció de consejero en la Corte de Weimar, donde fue preceptor del príncipe heredero Karl August, quien le concedió, en mil setecientos ochenta y dos, título de nobleza.

Hijo de un funcionario de la administración imperial y de una Alemania llena de los prejuicios religiosos de la Reforma protestante y atrasada respecto al resto de Europa, fue contemporáneo de la Revolución Francesa, y vivió un tiempo en que el misterioso devenir del hombre ya no se consideraba inalcanzable para la razón y las concepciones religiosas eran dejadas de lado en favor de la ciencia. Heredero de la estatura y la conducta austera de su padre, y del carácter fácil y la alegría de vivir de su madre, desde los primeros años de vida, Goethe manifestó la característica primordial de su existencia: el sentido de la belleza.

El escritor, editor y fotógrafo Jairo Osorio

Cuando tenía veinticinco años (nació el veintiocho de agosto de mil setecientos cuarenta y nueve, en Frankfurt del Main) publicó una novela que conmocionó a Europa, provocando una oleada de suicidas que vieron en las Penas del joven Werther la tragedia de su propio amor: un hombre que se enamora de una mujer ya comprometida. La muerte del joven Werther se convirtió así en la obra emblemática del Romanticismo y de un movimiento artístico alemán, incipiente por aquellos días, conocido como Sturm und Drang (Tempestad e Impulso), que «reaccionó contra el racionalismo, promoviendo el conocimiento intuitivo, la investigación del inconsciente y del sueño y propugnando la restauración de la religiosidad mágica pagana de los antiguos germánicos».

Sus biógrafos cuentan que Goethe heredó de sus mayores, especialmente de su abuelo, las dotes extra sensoriales de las que dejó varios testimonios que muestran a un hombre con unas facultades especiales para la emoción. En su propia autobiografía, Goethe narra que, siendo infante, predijo la muerte de un niño ante su propia madre. Esas experiencias infundieron en el escritor la idea de la existencia de un mundo suprasensible regido por leyes secretas, que él intentó descubrir en manuscritos medievales, cabalísticos y alquímicos, llevándolo incluso a buscar refugio en asociaciones de iniciación en los misterios del mundo.

Esta inclinación lo interesó en el trabajo científico con las plantas, los colores, la naturaleza, en general. Lo que desarrolla en él la curiosidad y amistad con el ocultismo, de los cuales provinieron muchos de sus amigos y lecturas predilectas. En Los años de aprendizaje de Guillermo Meister sus exégetas encuentran infinidad de claves que conducen a creerlo un iniciado en los rituales rosacrucistas y en las sectas de ele gidos e iluminados. El mismo Fausto, su obra cumbre, terminada un año antes de su muerte, es la prueba excepcional de esos conocimientos: un hombre que vende su alma al diablo a cambio de la perpetúa juventud y el gozo de los placeres terrenales. Tentaciones a las que el mismo Goethe no pareció ajeno.

Cortesano de amadas ideales, y abundantes, Goethe terminó por casarse con una oscura amante (de clase social distinta a la de él) con la que tuvo una larga vida de concubinato y cuatro hijos, y quien lo acompañó hasta la muerte de ella, alcoholizada y joven. Sin embargo, Charlotte von Stein fue el gran amor de su vida, noble, siete años mayor que él, casada, y madre de prole numerosa. Muchas de sus amantes, menos la concubina, fueron la inspiración para los personajes femeninos de sus obras.

Su periplo de dos años por Italia (1786-1788) le inspiró un extenso legado cultural: Elegías romanas, Egmont y Torcuato Tasso. En mil setecientos noventa volvió a Venecia, de cuya experiencia escribió Epigramas venecianos. Viaje a Italia es, junto con su autobiografía Poesía y verdad (1811-1831), su obra personal más interesante para quienes deseen conocer sus inspiraciones literarias y científicas.

El viaje por la península itálica es la confluencia de dos circunstancias: la fatiga por los deberes burocráticos en la Corte de Weimar y el ansia por aprender las intimidades de la belleza clásica. Furtivamente, para que sus amigos no lo retuvieran, dice él, dejó el balneario de Karlsbad el tres de septiembre de mil setecientos ochenta y seis, después de la celebración de su cumpleaños número treinta y siete, y se dirigió al sur, para conocer la tierra de la que su padre tanto le habló. El viaje fue un misterio para sus amigos, hasta que Goethe llegó a Roma, y atravesó la Porta del Popólo (2001:139).

El alejamiento de su mentor, el duque de Weimar, es elocuente: «Perdóneme que al despedirme de usted hablara de una manera muy vaga de mis viajes y mi estancia fuera del país. Hasta ahora no sé todavía lo que será de mí. Usted es feliz; usted marcha hacia su deseado y elegido destino. Sus asuntos domésticos están en buen orden y camino. Yo sé que ahora me permitirá pensar algo en mí mismo; sí, usted, a veces, me ha indicado que procediera así. En general, soy en estos momentos innecesario, y lo que corresponde a los asuntos especiales de los cuales he sido encargado, los he atendido de tal modo que marcharán fácilmente durante una temporada, sin mi intervención […] Ruego a usted me conceda una licencia indefinida».

Trento y Verona son las primeras tierras italianas a las que llegó. Desde ese momento sintió regocijarse con los grandes vestigios de la antigüedad a los que añoraba acercarse. En Italia buscó la soledad que le reclamaba su obra. Anónimo durante todo el tiempo, Goethe se libera de su identidad de autor de renombre para recorrer sin angustia la nación a la que quiso asimilarse: «Yo observaba la manera de vestir de la clase media de aquí y me vestí del mismo modo. Esto me produjo una gran alegría. Les imito también en su manera de portarse. Por ejemplo, todos balancean los brazos al andar; pero las gentes de ciertas clases lo hacen únicamente con el brazo derecho, porque llevan espadas y están habituadas a tener quieto el izquierdo».

Entre los nórdicos burgueses, la moda de viajar a Italia era una mezcla de pasiones espirituales y paganas. El sur los llamaba, con el desorden del Mediterráneo y las sensualidades latinas, pero también con el legado del Renacimiento. La moda la impuso Goethe. A partir de él, «padre involuntario del romanticismo, todos los viajeros románticos de Inglaterra, Alemania, Francia, hacen su peregrinaje a Italia, desde Byron a Stendhal. Durante un par de siglos, estos delicados humores nos han convencido de que a Italia iban a ver ruinas, herborizar flores -Goethe-, asistir a la ópera -Stendhal- y otras minucias sociales y aburridas» (Francisco Umbral). Ese camino produjo en cada cual distintas emociones: Ibsen, Wagner, Warburg, Mann.

Viaje a Italia es el libro estimulante y bello de un recorrido a través del espíritu. En la península «murió y renació» Goethe (2001:165), al descubrir el mar por primera vez en Venecia, «seguramente el único lugar del mundo donde el mar entra al laberinto de la ciudad y se convierte en calles y en espejos donde se miran desde lo alto los caballos bizantinos de la catedral de San Marcos» (Carlos Alberto Consalvi). Construye un libro esencialmente de cartas a los amigos, complementado con anotaciones confidenciales de su diario (2001: 252). Pero es tal y tan dispar la cantidad de información y de datos que ofrece Goethe sobre lo que ve y oye durante el periplo, que a veces parecen más las notas de un joven cualquiera que las del que está considerado uno de los padres del Romanticismo. El viaje es el deseo de Goethe de vivir. Ya se imaginan la cantidad de observaciones y detalles.

Recorre Vincenza (la ciudad del arquitecto Andrés Palladio), Padua (donde admira las obras de Mantegna), Venecia («soberana esposa del mar… Estaba escrito en mi página del destino», aquí se hace grandilocuente con su gran propósito en el viaje, por lo visto), Ferrara… En la Capilla Sixtina se arrodilla para extasiarse con los frescos de Miguel Ángel. En Roma son los delirios del espíritu… En Nápoles («uno nunca podrá ser completamente desgraciado mientras se acuerde de Nápoles» -2001: 207-) hace la excursión al Vesubio y escucha el más raro y rápido elogio a una obra suya (Werther): «Siempre que me detengo a pensar lo que se necesita para escribirla, me maravillo de nuevo», fueron las palabras de un inglés singular y raro que sólo alcanzó a expresarle esto.

«Italia sin Sicilia no grabaría ninguna imagen en el alma: aquí se encuentra la clave de todo» (2001: 272), escribe mientras se exalta con esa isla de vientos que le llegan del África. En Ñapóles alaba el color de la vida entre sus gentes y calles. Incluso, se sorprende allí con los entierros que se hacen en medio de angarillas llenas de terciopelos rojos con franjas de bordados en oro, y ataúdes dorados y plateados. Pero es porque celebran con la vitalidad del sureño.

«Los napolitanos no sólo disfrutan de la comida, sino que también quieren que los productos que se venden estén bien presentados» (2001: 356). «En las esquinas de casi todas las grandes ciudades hay freidurías con sus sartenes llenas de aceite hirviendo…» (2001: 357). Es la vida rebosante, alegre, como corresponde a los naturales del mar, de la costanera.

El libro se hace pesado en algunos capítulos, incluso lento y aburrido, pero aunque uno no goce tanto como el escritor al entrar en un jardín botánico, no deja de ser un texto imprescindible para el lector consumado. Las disquisiciones minuciosas y especiales sólo para los eruditos de la geología, aburren a quien busca otras pinturas menos «científicas», más de la literatura: las emociones cotidianas del viajero. Anota en sus libretas los detalles del paisaje que le amplían los conocimientos sobre la formación del relieve, datos sobre el clima (como hombre de ciencia le interesaban mucho). Reflexiones sobre la relación montañas/cambio del tiempo. El paisaje no es algo muerto para él, no está ahí, simplemente. Es algo que vive, interactúa con el viajante. Es un «observador del tiempo ambulante» y estudioso de los fenómenos meteorológicos (2001: 22). A veces se siente culpable de tanta información. Por eso da disculpas al lector: «Le consagro tantas reflexiones» (2001: 21). Y por «mi apresurado modo de viajar». Pero lo que contaba para el poeta era que el mundo le «interesa de nuevo, que pongo a prueba mi espíritu de observación» (2001:31).

Para los viajeros del siglo dieciocho, el peregrinaje era todavía una aventura de exploración de las tierras exóticas. Viajaron para descubrir el mundo, como si estuviera recién creado («Me ha llamado aún más la atención la influencia que la altitud de las montañas parecen ejercer sobre el reino vegetal. No sólo encontré nuevas plantas en los lugares visitados, sino también modificaciones en el desarrollo de las ya conocidas») (2001: 23).

Goethe retrata con su pluma la vida animada de pueblos, como Verona, induciendo al lector a ir a compartir esas estampas, que son las que siempre busca el pasajero inquieto; las costumbres ligeras de los veroneses (2001: 56, 57); el bon vivir de los pobres, que permanecen todo el día en la calle. Asiste a debates públicos (2001: 62). Su trayecto a Venecia son las construcciones de Palladio, porque son las ejecuciones del artista la motivación central por una ciudad que también fue la de su padre. Palladio lo lleva a Vitrubio (más oscuro). Así, el peregrinaje se vuelve la experiencia del análisis continuo. Obras clásicas de la pintura y la escultura, la arquitectura, la gente con sus comportamientos diversos…, todo es el aliciente del caminante erudito. La visita a cada museo, a cada cuadro, lo llena de meditaciones, de reflexiones hondas, pero serenas: «Es evidente que el ojo se forma según los objetos que percibe desde su infancia, de ahí que los pintores venecianos vean todo de un modo más claro y alegre que gentes de otros lugares. Nosotros, acostumbrados a un suelo tan pronto fangoso como polvoriento, descolorido, que amortigua los reflejos, viviendo tal vez en espacios estrechos, no podemos desarrollar una mirada tan alegre» (2001: 95).

Jairo Osorio recibiendo una distinción

El noble se carga de piedras del camino para expertos amigos que dirán su naturaleza, mientras observa las condiciones de la gente, que malviven en invierno, casi homéricos en sus casas que no preparan para el mal tiempo («Todos viven en permanente y asombroso conflicto»), y disfruta de «la arquitectura, una segunda naturaleza que sirve a los intereses generales» (2001: 129,131). Recorre el Coliseo romano de noche, bajo los rayos de luna y encuentra que las bóve das de la ruina las ocupan los mendigos, quienes se calientan con fogatas pequeñas.

Hizo del viaje a Roma su ideal, un imposible, un sueño. Porque el artista, el hombre de espíritu sensible hace de la excursión un proyecto de vida (como los musulmanes con La Meca o los católicos con Jerusalén). Aunque Goethe nunca tuvo la certeza de poder admirar aquella antigüedad hecha vida. «Era una enfermedad», anota.

Roma era para él una fiesta de los sentidos. Su deleite buscado era colocarse delante de toda la historia, la arquitectura, la pintura, que en la infancia y en su juventud habría intuido a través de las enseñanzas y admiración de su progenitor. Vive allí con «una claridad y serenidad desconocidas desde hacía tiempo» (2001: 149). Estudia sus piedras. Su curiosidad científica lo llevó a llenarse los bolsillos de granito, de pórfido y mármol (2001:155), mientras el lector se angustia con su equipaje pesado para el regreso.

Goethe habla en estas páginas de la nación italiana que intuimos: llena de «seres naturales, un pueblo que viviendo bajo el esplendor y la dignidad de la religión y de las artes no se diferencian en nada de lo que sería en las cavernas y en los bosques» (2001:160). En Roma, «la señora del mundo», fundada por pastores y bandidos que establecieron su morada en las colinas, el hombre más vulgar se mejora… (¿Por eso será que Colombia siempre envía de embajadores a tipos como [Julio César] Turbay y [Fabio] Valencia Cossio?, se pregunta el lector).

Su viaje minucioso es el de los tiempos en que el peregrino salía a afrontar la jornada antes de la salida del Sol. Ahora, el que más temprano se levanta, no lo hace antes de la hora del almuerzo, porque el viajero del siglo veintiuno es noctámbulo: va a casinos, a malíes, a restaurantes, a discotecas que abren a las tres de la mañana (como me sucedió en Cáceres, España). Antes se viajaba con el propósito altruista de conocer el mundo pictórico de la época o de los antecesores (2001:303). Si no lo lograban, se malhumoraban y se perdían los ánimos del viaje. Hoy se viaja para comerciar.

La última parte del libro con su correspondencia a los amigos de Alemania, da cuenta de su disciplina para educarse en el arte del dibujo y de su apreciación de la pintura y las formas clásicas de la época. No escatima palabras para hacer notar sus avances: «De esta manera los ojos y el espíritu se acostumbran cada vez más al color y la armonía. En general, estoy progresando […] mi mayor alegría es que mi vista se está educando con formas seguras» (2001: 395). «Huelga decir que todos los artistas, viejos y jóvenes, me ayudan a formarme y a desarrollar mi poquito de talento […] ¡Cuántos objetos bellos se encuentran en cada paseo! […] Fui con el conde de Fríes a ver la colección de camafeos del príncipe de Piombino» (2001: 396). Qué deleite. «El arte se está convirtiendo para mí en una segunda naturaleza» (2001:416).

Goethe murió en Weimar el veintidós de marzo de mil ochocientos treinta y dos, cuando América apenas empezaba a entrar a la civilidad. Su vida prolija lo hizo equiparable, por sus virtudes diversas, a un hombre del Renacimiento.

La historia de Alemania lo tiene como el primero de sus poetas. «¡Qué año y cuan extravagante época!» la de su viaje (2001:425), terminará diciendo en el libro. Contrarias a las que pronunció segundos antes de morir: «Abran los postigos para que entre más luz». Palabras alegres las de su adultez. Vulgares y angustiosas las de la partida.

[Medellín, 9 de julio de 2005]

La Fontana de Trevi

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.