Cantar de los Cantares, de Miguel Elías

Crear en Salamanca publica este ensayo de Juan Carlos Martín Cobano (Carmona, 1967) quien se define como un filólogo, editor, librero y misionero (no necesariamente en ese orden) de origen andaluz y formación catalanoaragonesa. Ha impartido talleres y dictado conferencias en distintos países con la Asociación Latinoamericana de Escritores Cristianos (ALEC), es asiduo de los encuentros Los Poetas y Dios (Toral de los Guzmanes, León) y organiza eventos literarios dondequiera que duerma más de dos noches seguidas. Fundó una librería y una pequeña editorial, Setelee, pero se gana la vida como traductor freelance para distintas editoriales estadounidenses. Es el actual secretario general de Alianza de escritores y Comunicadores Evangélicos de España (ADECE).

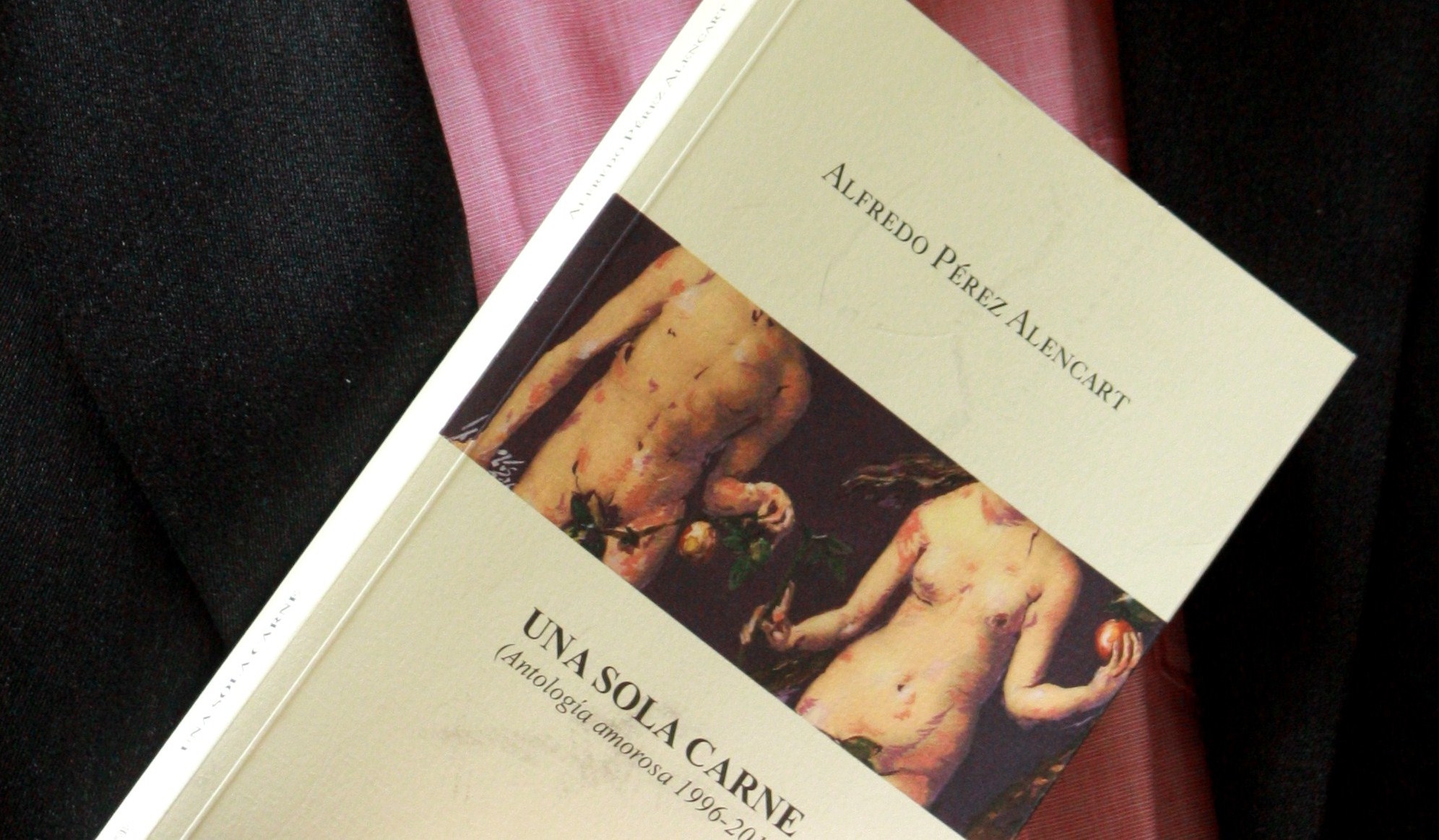

Portada de la antología, con pintura de Miguel Elías (Foto de José Amador Martín)

EROS, POESÍA Y MÍSTICA HORIZONTAL Y VERTICAL

En La voluntad enhechizada, Alencart cita a su siempre querido y admirado Gonzalo Rojas: “¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: / la luz terrible de la vida/ o la luz de la muerte? / ¿qué se busca, qué se halla, qué/ es eso: amor?” (1).

No se trata tanto de qué se ama, sino de cómo se ama, lo que enseña, cómo nos transforma, su carácter revelador, desmisterizador, apocalíptico. La gente lo hace “esjatológico” y hasta escatológico, Alfredo Pérez Alencart lo hace apocalíptico, en la acepción original del griego apocalupto: “quitar el velo”, “desvelar”, “revelar”. Para ello media otra revelación, la del Cantar de los Cantares. Sobre todo después de Bernardo de Claraval, en la literatura cristiana se acostumbra a usar el Cantar de los Cantares bíblico como alegoría del cortejo, unión y disfrute del encuentro místico entre el alma y Dios, entre la Iglesia o Israel y Dios, y emparejamientos similares.

Desde su descubrimiento del Amado Galileo y desde su aproximación a la Biblia como voz del Dios Encarnado, de lengua siempre vernácula y mensajes enraizados, Alfredo Pérez Alencart salta por encima de los místicos y se zambulle en aspas y de panza en las verdaderas aguas del poema de Cantares. Valgan unas Esquirlas de ‘Una sola carne’: “Los sexos no tienen miedo a encontrarse si se saben amparados por lo Eterno, desnudos porque quieren alcanzarse” (p. 160); “El Eros forma parte de lo Sagrado. Y antes que algún mojigato se escandalice, recuerde la Biblia y especialmente uno de sus libros más hermosos: El Cantar de los Cantares” (p. 143); “Medicinas para el alma son los Salmos. El cuerpo necesita del Cantar de los Cantares” (p.150).

Cierto que el poeta bebe de muchas más fuentes para su indagación poética en el amor, pero él mismo reconoce que “El Cantar de los Cantares se hizo parte de mi respiración” (p. 157). Con su constante acudir al Cantar de Salomón, Alencart hace algo más que recargar su arsenal de imágenes y significados: reivindica la heterodoxia. En primer lugar, porque destierra de una vez la limitante interpretación moralizante y desencarnada del poema; en segundo lugar, porque siempre que piensa este poema rinde homenaje, entre otros, a su querido Fray Luis de León, castigado por trasladar este cántico amoroso al castellano.

Sí, Alencart necesita saberse heterodoxo, no porque desmitifique la Palabra, la necesaria revelación en los verbos sagrados y, por encima de todo, en el Verbo encarnado, sino porque lucha para desvestirlos de túnicas sacras, de mitras, estolas y escayolas, de parafernalia religiosa; quiere en su heterodoxia personal el atuendo de la ortodoxia de los pescadores que remendaban redes y sudaban por peces entre paseo y lección con el Maestro; se enorgullece del atavío de virtuales sambenitos que mezclarían sus cenizas con las del cuerpo de los mártires, aunque sean estos otros tiempos:

Mis posesiones

las fulminó un meteoro,

pero mi protestante

espíritu aún sabe esquivar

hogueras. (p. 43)

Stuart Park y A. P. Alencart en la Feria del Libro de Salamanca (foto de José da Costa)

Yo diría, si hubiera que elegir, que Alencart encuentra para sí más combustible poético en Fray Luis que en San Juan de la Cruz, aunque muy por encima de ambos está el propio texto bíblico. Tal vez el colega salmantino gana por no distanciarse de la fuente. No veo al ciervo del místico abulense en la gacela del peruano (tan importante en esta antología que la abre y casi la cierra): aquí es la gacela de Salomón. Quien sepa más que yo, cualquiera, podrá discutir sobre las imágenes y símbolos sanjuaninos en esta antología, pero creo que tales imágenes y símbolos pueden deberse a la influencia que ambos comparten de nuestra lírica amorosa ancestral. En este punto pienso en qué feliz hubiera sido Alfredo en tiempos de Don Denís y Alfonso el Sabio, cuando su idioma de segunda mayor querencia era el que se precisaba para cantar al amor.

Sea como sea, vale la pena comparar sus modos de encuentro con lo Sagrado.

En la poesía de San Juan, la noche es un sendero que conduce a una meta. La noche oscura, por ejemplo, no tiene el valor negativo que cabría esperar. En Cantares, es el escenario que buscan y disfrutan Salomón y la Sulamita. En el sendero que recorre Juan de Yepes hacia la unión con quien ama su alma, la noche puede entenderse como negación o ausencia de todo lo sensorial, de todos los estorbos del entorno. Esa negrura es un vacío tan absoluto que solo puede llevar a que Dios lo llene, y eso es lo que el místico alcanza cuando puede quedarse y olvidarse, reclinando ya el rostro sobre el Amado, como al final de su Noche oscura.

Helmut Hatzfeld (2) sostiene que el concepto que San Juan de la Cruz tiene de la relación entre el alma y Dios es el de una relación “nupcial”. Lo es porque bebe de una tradición que lo predispone a ello y porque el mismo Juan ha experimentado esos amores mejores que el vino de los que, según él, habla Cantares, pero muy por encima de eso lo es porque para el poeta la relación nupcial entre Dios y el alma es más que analogía, es prototipo, incluso arquetipo, del amor de los cónyuges.

En este sentido, Alencart no está lejos del místico castellano, con quien se encuentra en el Cantar bíblico. En su prólogo al comentario que Stuart Park (3) hace al cántico sublime de Salomón, nuestro poeta habla de “ese magno fulgor que suelda carne con espíritu”. Es fulgor que suelda también esta carne y espíritu con el Espíritu dador, pues procede de Dios, que “derrochó con nosotros su seminal pulsión erótica”.

Siempre que se indaga en la mística se habla de camino de iluminación. Aquí no nos hallamos ante ninguna clase de alumbradismo, pero está claro que el poeta reconoce sus puntos de luz. No tiene desperdicio la Esquirla de la página 173: “Atiendan a Gastón Baquero, tan querido por mi dama: Amar es ver en otra persona el cirio encendido, el sol manuable y personal que nos toma de la mano como a un ciego perdido entre lo oscuro y va iluminándonos por el largo y tormentoso túnel de los días”.

Peonía, de Miguel Elías

Hagámonos la pregunta: ¿cómo ilumina el amor? Ilumina “como cedro ardiendo / en sitio fragante donde el espíritu / se derrama / hasta clarear lo oscuro” (p. 17). Ilumina, sí, se da en la noche necesaria, cuando se ha hecho el vacío de todo lo accesorio y efímero. Pero además de iluminar funde en uno. Es unidad de cuerpos, pero también de almas. Y de alguna manera, con toda la rabia que nos da decir “de alguna manera”, intuimos o palpamos que de alguna manera es sombra, tipo, transposición, analogía, una de esas correspondencias de Beaudelaire o qué sé yo ni nadie. Si lo supiéramos definir, para qué Poesía.

Ilumina, como en Apetencias, “luciendo calideces”, albergando “resplandor, sol, chispas, bengala, para al final “cien mil veces volver / a la hoguera que alumbra mis tinieblas” (p. 122). Insistamos: ¿cómo ilumina el amor? Ayuda a discernir la Poesía, el sol de los ciegos, que hiere todavía, pero que evidencia la luz. Tal vez por eso necesite de otras manifestaciones de luz, las luciérnagas.

Invoca el poeta a la luciérnaga porque es luz viva, no estática. “Doma lo oscuro a su manera” (p. 70), “anota en lo oscuro / el nombre del Amor” cuando sus manos ciñen a la amada (p. 89), es instrumento de ella, su Querubina, para alumbrar y cuidar al amado (p. 29), es invocada por el amor para traer mayor claridad (p. 132), entre otras cosas. Alencart no quiere una luz como el disco solar de los egipcios, ni como la luz superior de los gnósticos, los metafísicos, los interesados en procesos iniciáticos. Quiere una luz viva y de aquí abajo. Quiere la luz como quiere a Dios, no solamente en el cielo, en el hálito y en la huella. Busca luciérnagas en vez de soles lejanos como busca en las manos de Dios cicatrices de clavos, no coronas, guirnaldas, mantos de oro. Quiere carne, no piedras ni oro. Y el Amor se la da, ¡vaya si se la da! Así de espléndidas son la gracia y la revelación.

Pero Alencart no transita esta senda mística. Habla de una comunión con Dios, sí, pero más como fruto de un encuentro que de un viaje iniciático. Ese encuentro proyecta una luz transformadora y reveladora. Permite, entre otras cosas, captar y catar todo el valor del regalo de la “comunión conyugal”. O no, todavía no todo, porque ahí sí que se nos introduce en un gozoso sendero.

En Encantamiento (p. 28), uno de los más explícitos, dentro de lo que el lenguaje poético pudiera entender de expliciteces, termina con una estrofa reveladora:

Somos dos del después, cercanía

y Dios velozmente iluminando

la espina vertebral ya dichosa,

coronada por su sagrado vencer.

Jacqueline y Alfredo (foto de Iván Salazar)

Si quedan dudas, regresemos por un momento a Jardín cerrado: “Pero la sexualidad está más allá de lo físico: el goce no sólo es carnal, sino también espiritual. Y el Amor todo lo trasciende para el que no apaga su fe” (4). O sigamos la pista de instintos trajinando hacia el magma / de lo trascendente […] al presagio de otro Reino, al aliento acrisolado / cual plenitud donde prospera lo sublime” (p. 80); naveguemos con “la comunión carnal y los vientos / favorables del espíritu” p. 29); descubramos que “La eternidad también se nos revela en un beso o en otra / entrega de la mujer amada (p. 162); emprendamos el ascenso de “Alcanzar el Cielo por tu Cuerpo. Y girar allí, con el Dios / atento (p. 163); o persignémonos antes esa “Extraña plenitud cuando formamos un único cuerpo, cuando / más nos compenetramos sintiendo que aplazamos la muerte” (p. 165).

Va a la mística desde el amor, y va a la mística desde el sufrimiento de los hombres y los pueblos. Alencart conoce ambos lados. Salvando las diferencias ya vistas con el misticismo de Juan de Yepes, ha hallado al Amado y al Amor en la amada y su amor. A semejanza de otro poeta de las dos orillas, León Felipe, el peruano encuentra y entiende mejor la luz cuando contempla el dolor de sus semejantes. El de Zamora intuye que, si ha cometido y recibido el toque de la poesía es porque el hombre es más que simple materia: “He aprendido a decir: Belleza, Luz, Amor y Dios / para que me tapen la boca cuando muera, / con una paletada de tierra? / No” (5). Llegados a este punto, tiene que preguntar por la luz. Pero encuentra sombras, de modo que piensa que el Creador tuvo que dejarnos algo para luchar contra ellas y acceder a la luz, o al menos destaparla. Esa moneda de cambio otorgada por el Altísimo sería, en la tesis de León Felipe, el sufrimiento de los hombres: “¿Y yo no soy más que una ficha, / una moneda / … de una bolsa a otra bolsa? / ¡Oh, no!/ Yo puedo gritar,/ yo puedo llorar, / yo puedo ofrecer mi llanto, todo mi llanto por la luz… / ¡por una gota de luz!”.

Nuestro poeta encuentra algo más que llanto como moneda válida para esa gota de luz, para su luciérnaga. Por un lado, hereda el llanto vicario de su Cristo del alma, y, por el otro, halla en la amada y en la unidad de la carne un haz de luz que a la vez encierra y desvela misterios salados. La solidaridad y la justicia no se pueden desligar del conocimiento del Amado Galileo. El colofón de esta antología, que cita 1 Corintios 13, nos recuerda que “el amor […] no se goza de la injusticia”. El llanto de los hombres, cuando es sentido por ambos protagonistas del amor, adquiere un valor unitivo que nada tiene que envidiar a las más pretenciosas ascéticas.

“Ámame en la pobreza y en el transtierro, y también cuando digo No y necesariamente me rebelo para que ningún fin justifique los medios” (p. 151).

Un ingrediente indispensable del amor, que no distrae sino que autentifica su efecto soldador y divino, es su necesario clamor conjunto “contra látigos agresivos, / fraternizando con los perseguidos, abrazándoles, / compartiéndoles la realidad que hay en los milagros” (p.80).

Cantar de los Cantares, de Miguel Elías (II)

Ese camino de iluminación (que para nosotros es encuentro, no viaje, insisto) tiene sus irresistibles coincidencias con el de don Alonso de Quijano. La pieza XVIII de El pie en el estribo (p. 58) es un delicioso ejemplo de lo que quiero decir: “Gústame convocar al mañana críticamente al margen / del rebaño de dinosaurios relinchando si no hay más / remedio sin piedras ni palos lleno de coraje / por las hambres que he visto y medido / […] Yo sólo pídole me acompañe en mis causas perdidas Yo / un desastre de hombre que la ama bajo esta densidad / de la vida con fe y sin monedas”.

En Mujer de ojos extremos pide: “ora conmigo ahora / y en la hora del gozo, del llanto de la exacta realidad”. No es casual que, entre los encantos de la amada, destaca su fe en la entrega por amor a los demás: “Yo la amo con su Jesús de la revolucionaria entrega” (p. 119). Es muy claro al hablar de Jacqueline como su Corina, porque Ovidio necesitaba a quién dedicar sus amores y da contenido a una variable que todo poeta del amor debe manejar. Sin embargo, me cuesta imaginarla como Beatriz. Llegados aquí, debemos acudir a la parte cervantina de este amor y dar por fin nombre arquetípico a la amada: Dulcinea.

Es momento, Dulcinea, que pongas tu pie en el estribo

y subas a la grupa del viejo Rocinante.

El tiempo se nos aleja y quisiera atravesar otros siglos

con tu pecho pegado a mi victoriosa espalda. (p. 129)

La amada no es un ente idealizado que juegue a las hadas o que el poeta pretenda convertir en una guía espiritualoide hacia una iluminación que se esconde tras marañas religiosas o filosóficas desencarnadas. El misticismo de esta dama y este caballero precisa de la carne, que, hecha uno, trascienda lo carnal. Pero me atrevo a decir que además precisa del amor al prójimo que, cuando es compartido y hecho uno también, encuentra, o descubre un ya encontrado, valor místico en la pareja. Quijote y Dulcinea, perdonadora ésta y amante de las nobles surrealidades del caballero, cabalgan juntos en la victoria de haberse encontrado, de saber, mejor que Sancho, quiénes son y de conocer “los trofeos a quien abre amplias brechas / en la frontera de las certezas cotidianas”. La mística de Alencart se apoya y enriquece en el amor carnal, pero no puede desligarse del hambre y sed de justicia, del bochorno ante la hipocresía, del hacerse ambos uno con el desposeído.

En prólogo a Jardín cerrado cita a Eunice Odio: “El poeta anda buscando a Dios y sólo lo encuentra en el fondo de todos los hombres. Y sólo es poeta cuando sabe lo de todos los hombres posibles; y lo sabe sólo cuando los ama inmensa y apasionadamente” (7). Necesita que Corina le dé fuerzas, como testifica en su poema, para esto también. Y Dulcinea es imprescindible para mantener el contacto con la realidad, tan triste cuando de la justicia humana se trata, y para “dulcinear” y cobijar al caballero poeta cuando éste se lo ruega, como en XVIII:

Yo sólo pídole me acompañe en mis causas perdidas Yo

un desastre de hombre que la ama bajo esta densidad

de la vida con fe y sin monedas Qué tiempos difíciles

Qué de brazos disfrazados alzándose a los cielos Qué

de papeles arrastrando simple lodo Buena dama Apiádese

de este descabalgado poeta pobre Déme su larga paz

sonando fuerte sus siete sellos atravesando despacio

mi entendimiento Cobíjeme

Si alguien duda de la relación entre amor y quijotismo, acuda también al prólogo de Alencart en el libro que su amigo Stuart Park dedica al Cantar de los Cantares: “¿Por qué no enloquecer de gozo para ser bienaventurado? ¿Acaso la locura está mal vista entre los cristianos?” (8).

MÍSTICA Y POÉTICA

Volvamos a la cita de Rojas con la que empezamos: “¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: /la luz terrible de la vida/ o la luz de la muerte? / ¿qué se busca, qué se halla, qué/ es eso: amor?”.

Ni Rojas ni Alencart nos engañan. Como tirando la piedra y escondiendo la mano, nos llevan hasta san Agustín. Aquel converso norteafricano se pregunta qué es lo que ama cuando ama a Dios. Pero, cuando lo hace, no busca una definición de amor, sino una reflexión sobre la inefabilidad. Ya san Juan Crisóstomo usa esta cuestión para abrirnos los ojos a nuestra necesidad de poetas para indagar en la relación del hombre con Dios. El gigante de la patrística ataca la idea de que se pueda concebir a la divinidad, atraparla en los conceptos, en los “productos del entendimiento” que pretenden limitar o delimitarla. Se trata de afirmaciones que realiza en una polémica con otros teólogos y filósofos. Crisóstomo les responde: “Nosotros, en cambio, lo denominamos Dios inexpresable, que no es posible pensar hasta el final, invisible e inconcebible, que sobrepasa todas las capacidades de la lengua humana, que va más allá de la comprensión de un entendimiento mortal, irrastreable para los ángeles, no contemplable para los serafines, inaprehensible para los querubines, invisible para las dominaciones, potestades, poderes celestes y, en general, para toda criatura” (9).

Es precisamente esta inefabilidad, debida a la trascendencia y a la alteridad absoluta, que también expresa el apóstol Pablo en el capítulo doce de su segunda carta a los corintios, la que abrirá el camino al místico, y con él al poeta, para atender a la vocación de cantar, ya que no contar, de la experiencia de ser uno con Dios.

Icthus VIII, de Miguel Elías

Confiesa el de Hipona que, en el acercamiento del hombre a Dios, o mejor viceversa, toda voz, todo intento de representación, palabra, signo, producto de la lengua del hombre o de los ángeles debe callar. Entonces sólo Dios, como lo absolutamente otro, debe hablar y tocar el alma. Y aquella pregunta trampa con intenciones definitorias (“¿Qué amo cuando te amo?”) da pie en sus Confesiones a una auténtica labor de espeleología forense del alma humana, escarba hondas minas, pela metafísicas cebollas y monda y desgaja naranjas de la Física y la Metafísica para al final reconocer que no está ahí, que es lo absolutamente heterogéneo y, por tanto, inefable. No se le puede encerrar ni someter a taxonomías. Ni siquiera se le puede aplicar la poesía como ornamento de sus atributos, pues eso sería reconocer que sus atributos son mejorables. Lo que busca el poeta es el misterio, pero no ya en el sentido paulino, neotestamentario, de verdad crucial que está oculta hasta que Cristo la declara y cumple. El afán descriptivo sólo puede excluir tanto las cosas malas como las buenas que ve y siente, porque lo primero le es ajeno y lo segundo es lo que sale de su mano, no lo que es en sí mismo. ¿Qué es lo que amo cuando amo a Dios? Ni siquiera sus bienes, pues el amor ha de dejar atrás el interés. Amo algo que es absolutamente otro, y ajeno por tanto también al lenguaje de los hombres. Si hay palabras que lo puedan expresar, han de ser completamente otras. Han de ser poesía. Y, como vemos en Eliot, Juan Ramón Jiménez o José Ángel Valente, ha de ser poesía que descubre también el silencio, o, como en María Zambrano, el delirio. Agustín, como los místicos posteriores, se conformará con mostrar los efectos del amor de Dios en el alma, que no es poco.

El inspirador, a través de María Zambrano, de la reflexión mística en la poesía española moderna, el teólogo luterano Rudolph Otto, recuerda que “mysterium” y “mystes”, mística, provienen probablemente de la misma raíz, conservada todavía en el sánscrito “mus”. Pues bien, este misterio alude al trato secreto, recóndito, oscuro. El objeto realmente misterioso es inaprensible e incomprensible porque supone tropezar contra algo absolutamente heterogéneo. Otros tres rasgos de lo numinoso (lo sagrado, lo divino), según Otto, son el aspecto de lo tremendo, que apunta a una inaccesibilidad absoluta; la majestad, al que responde como su correlativo en el sujeto un “sentimiento de criatura”; y la energía (vida, pasión, voluntad, fuerza, movimiento, agitación, actividad, impulso…). Lo sagrado es lo no revelado. Entre sus características destacan la oscuridad, la ambigüedad, la ambivalencia, el secreto, la inaccesibilidad… provoca el sentimiento de lo “tremendum”, que detiene y distancia con su majestad, pero al mismo tiempo atrae, fascina.

A lo que vamos: Otto afirma que esta tensión puede sugerirse mediante una analogía estética: la del sentimiento de lo sublime, pues también éste abate, humilla y, al mismo tiempo, encumbra y exalta. Para Rudolph Otto, el mysterium provoca el silencio; para Zambrano, el delirio, entendido este como visión místico-poética que se expresa en la Razón Poética. Sólo en un lenguaje alusivo, como el de la poesía o el de la prosa hecha de intuiciones poéticas, se puede verter la experiencia mística. Para los poetas místicos modernos, incluso los agnósticos y panteístas, la razón poética es la única vía a través de la cual se puede encauzar la experiencia mística.

Encontramos en esta antología amorosa el asombro de lo tremendo, el sobrecogimiento, que sólo la palabra poética puede desahogar, ante la majestad encarnada; el delirio en lugar del silencio contemplativo, no como desembocadura, sino como cauce del amor.

Jacqueline Alencar y Alfredo P. Alencart, en Toral de los Guzmanes (León)

Acabemos, pues. En muchos sentidos, podemos entender que hay un misticismo ligado al Eros en la poesía amorosa de Alencart. Precisamos que no puede ser una mística individualista, porque el Dios de esa unión es todo lo opuesto a eso. Acotamos el concepto añadiendo que no es una vía ascendente ni un trayecto iniciático, sino un encuentro gozoso y revelador. Matizamos la palabra excluyendo toda mortificación de la religiosidad tradicional. Desmontamos el mito de la separación estanca entre carne, alma y espíritu. Digo ahora, además, que todo misticismo que tenga un sustrato neoplatónico es contrario a la mismísima esencia que Alencart tiene del amor, del Espíritu y de la intervención de lo Sagrado. Entonces ¿por qué diantres hablamos aquí de misticismo? Creo que por lo mismo que hablamos de la muerte cuando celebramos la resurrección. Lo místico nos habla de éxtasis, pero, cuando no es un misterio sin referentes, cuando no es eco de ecos de supuestos ecos, ese misterio es también sosiego. Contiene la semilla de la revelación, que germina en el amor como gracia, el único que puede gozar de madurez. Eso hace posible conjugar “éxtasis y sosiego”:

Delirio sereno,

grata compañía para las tardes apacibles. (p. 127)

Y lo místico nos habla también de “hacerse uno”. El complemento regido por esta locución verbal es Dios, pero la asimilación del Cantar de los Cantares como revelación divina de su voluntad y diseño para el amor humano hace que la unión encuentre su escenario en la pareja, la real. No es el alma en trayecto a la unión con Dios; son los cuerpos, indivisibles de sus almas, gozosamente perdidos en su extática, delirante y tremenda fusión. Y todo ello en un escenario que nada tiene que ver con el concepto de “permiso” o “complacencia” de Dios. No, cabe hablar más bien de “revelación”, “presencia” e incluso “Amor en comunión”.

No existe el empacho de paz, no creo en la saciedad del amor. Por tanto, no hay metas a las que llegar, sino celebraciones que aprovechar, delirios en los que danzar como derviches con sentido. Durante la danza se descubren nuevos colores, se alcanzan, claro que sí, alturas desconocidas, pero nunca se borra la realidad del prójimo y de la gracia. Como toda gracia divina, Amor es una fuente de agua viva, que sacia pero al mismo tiempo incita, espolea, estimula, enciende. Un fuego no se harta mientras hay oxígeno y materia combustible. Un amor no se harta mientras hay dos almas y un cuerpo que encuentran la luz para mirarse cada vez como la primera.

La antología Una sola carne me reconforta en esa convicción.

Stuart Park, A. P. Alencart y Carmen Ruiz Barrionuevo, en la Fewria del Libro de Salamanca

(Foto de José Amador Martín)

NOTAS

(1) A. Pérez Alencart, La voluntad enhechizada (Madrid: Verbum, 2001).

(2) “Los elementos constituyentes de la poesía mística”, en AIH (Asociación Internacional de Hispanistas). Actas I (Oxford, 1962). Véase en http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/.

(3) S. Park, Jardín cerrado (Valladolid: Ed. Camino Viejo, 2013), p. 7.

(4) Ibíd. p. 8.

(5) De Segador esforzado.

(6) De Ganarás la luz.

(7) Jardín cerrado, p. 8.

(8) Ibíd. p. 9.

(9) Según se traduce en R. Otto, Ensayos sobre lo numinoso (Trotta: Madrid 2009), p. 18.

Todas las demás citas proceden de Una sola carne (Ediciones Diputación de Salamanca, 2017. Con selección y notas de Carmen Bulzan y pintura de Miguel Elías).

Juan Carlos Martín, durante su conferencia en el Encuentro Los poetas y Dios

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.