Luis Frayle y Alfonso Ortega, humanistas (foto de Prieto)

Hoy, cuando Luis Frayle Delgado cumple noventa años, ‘reaparece’ el maestro Alfonso Ortega Carmona y desde su refugio en Oldenburg envía –por intermedio de sus entrañables Alfredo y Jacqueline Alencar–, este ensayo escrito el año 2004, a manera de prólogo para el poemario “Después ardieron los tiempos”. Ortega Carmona, uno de los más notables humanistas salmantinos del siglo XX, ha sido buen amigo de Luis Frayle (Valverdón, Salamanca, 1931), quien es filósofo, poeta, ensayista y traductor. Licenciado en Filosofía y Teología y bachiller en Lenguas clásicas; Catedrático de Latín, se ha especializado en la traducción de obras latinas de Pensadores universales, especialmente del Renacimiento y el Humanismo: ha traducido obras latinas de Dante Alighieri, G. W. Leibniz, Francisco de Vitoria, Juan Luis Vives, Leonhard Euler, Erasmo de Rotterdam y Cicerón. Es miembro de la Sociedad Española Leibniz y colabora en la obra Leibniz en español (19 tomos). Autor polígrafo, ha publicado medio centenar de libros y numerosos ensayos sobre temas filosóficos y literarios en libros realizados en colaboración y en revistas. Y muchos artículos periodísticos.

“Después ardieron los tiempos” (Trilce, Salamanca, 2004) fue editado en la colección que dirige Jacqueline Alencar, dilecta amiga del escritor de Valverdón.

LIbro de Luis Frayle editado por Trilce, al cuidado de Jacqueline Alencar

Mito y simbolismo

No es tarea fácil colocar pórtico y preludio a este precioso edificio de versos, cuando se quiere erigir una fachada, que a lo lejos resplandezca, sustentada por áureas columnas, podríamos decir con el poeta Píndaro, acudiendo a la imagen arquitectónica de su Olímpica Sexta, que no en vano llamó él a los poetas “arquitectos de dulcisonantes cortejos festivos” (Nemea III, 4-5). Porque no es frecuente contemplar una estructura tan firme y consciente, como la que cabe admirar en la reciente obra de Luis Frayle Delgado, “Después ardieron los tiempos”. En cuatro cuadros, como en los cuatro movimientos de una sinfonía clásica, se alza en esta fachada todo un mundo de símbolos (donde no hay símbolos, no hay poesía verdadera), a lo largo de treinta y nueve poemas.

Como en sus libros anteriores, Luis Frayle nos ofrece una lírica manante del torrente insondable del alma y configurada en una forma artística transverberada de espíritu. Pero característica fundamental de esta poesía no es sólo la intensidad de sentimiento expreso o sugerido, sino también la penetración y dinamismo del material del lenguaje; pues únicamente así otorga esta simultaneidad a la experiencia lírica, en determinados momentos sentida, una forma intemporal y siempre presente, y libera al poema concreto hasta del alma irrequieta de su creador, transformándolo en ser con vida propia, renacida en la múltiple lectura.

Quien conozca la obra poética de Luis Frayle, tendrá de reconocer un tono nuevo en “Después ardieron los tiempos”. Decirse puede, sobre todo, de su primer cuadro, el de mayor envergadura cultural por sus trece poemas. En Luis Frayle se abrazan aquí el poeta, el filósofo y latinista, conocedor profundo del mundo clásico romano. Nos referimos de modo singular a su mitología, primera sustancia interpretadora del mundo y del hombre, similar a la griega. El poeta salmantino ha conseguido en esta parte primera, entre otras cosas en sí mismas fascinantes, el rango de poeta doctus, el poeta sabio, con la interpretación alegórica de figuras míticas, de hombres y dioses, que tanto ocupó y preocupó a la filosofía estoica. Renace con Frayle la presencia ideal del poeta helenista, recobrado en Roma con la lírica catuliana que, en sus formas estilizadas y enriquecido saber, regenera contenidos para oyentes cultos y entendidos lectores. Este género de poesía ofrece el testimonio de una diferenciada consciencia de problemas humanos y de la creación artística, de una reflexión intensa que abre horizontes antes poco conocidos a la imaginación, y revela de modo intencionado, o por causa de impregnaciones culturales, una ardiente aproximación a representantes gloriosos de estas formas literarias, documentadas ya en Eurípides, en los neotéricos latinos, en el círculo de poetas carolingios, en Petrarca, Erasmo y, en los tiempos modernos, por gracia de Thomas Mann, R. Musil, Walter Jens, E. Pound y T. Eliot. A excepción de algunas glosas literarias de Camilo José Cela, no de tanto valor, es Luis Frayle Delgado el único poeta de nuestro tiempo con suficiente saber y maestría para ahondarse en estos espacios perennes de la cultura, en la lírica de acentos mitológicos, en el hontanar de sus símbolos.

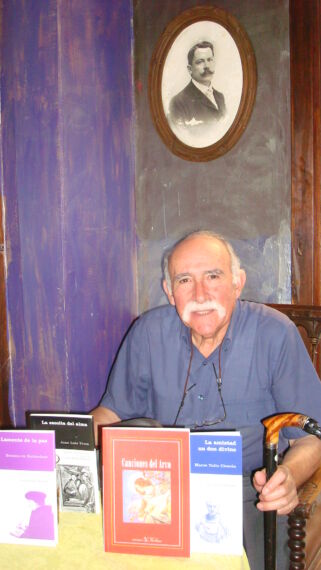

Luis Frayle Delgado con varios de sus libros, en La Regenta (foto de Jacqueline Alencar)

Con relevante énfasis abre el libro la figura de Odiseo, del héroe preferido de la reflexión estoica, presente ya en las artes plásticas del siglo VII a.d.Cr. con el Cántaro de Aristónoto por el célebre episodio de Polifemo; en la pintura desde Pinturicchio (1454-1513) con su Retorno de Ulises, título recobrado en el drama de Don Gonzalo Torrente Ballester, con su estreno mundial por el Grupo de Teatro “El Carro de Tespis” en el Patio Barroco de la Universidad Pontificia de Salamanca, hasta Picasso con su Ulises y las Sirenas (1946), entre otros, como Rubens y Tiépolo; en el drama desde Calderón de la Barca con Los encantos de la culpa, El mayor encanto, amor y El golfo de las Sirenas, hasta Odysseas de N. Kazantzakis, por mencionar lo más digno y representativo; en la poesía lírica con Odysseus de Schiller (1795), Los comedores de Loto, y la intrincada novela Ulises, de James Joyce. Una personalidad tan rica no pudo ser ignorada por la Ópera, en la que contamos diez tratamientos diversos comenzando por Monteverdi, Il ritorno d Ulisse in patria (1641), tercera obra en la historia de este género dramático musical del autor italiano, el primero que encuentra la forma definitiva de la Ópera, y triunfando en la última que debemos a R. Liebermann con su Penélope, cuyo estreno vimos en Munich el año 1954. De especial encanto es aún el Ballett Los viajes de Ulises (1965) de H. Herder, sin contar las versiones llevadas a la gran pantalla, como la protagonizada por Kirk Douglas.

Difícil cosa es, señalaba ya el poeta Horacio, hacer algo propio de una materia común (Arte Poética, v. 128). Sin embargo, si comparamos la versión lírica de Luis Frayle con todo lo conocido, hallamos en su Odiseo una visión nueva y profunda, sin duda melancólica, que hace honor a las múltiples perspectivas de aquellos apelativos que le diera Homero, “polýtropos, polýtlas, polýmetis”, el de muchas vueltas, el muy resistente, el muy prudente Odiseo.

“Los héroes nunca vuelven a casa”, sentencia Frayle en su intensa y desilusionada lírica odiseica y, si vuelven, como Agamenón, es para caer asesinados, si exceptuamos al sabio Néstor, rey de Pilos, según pretendieron los poetas posthoméricos en las fabulaciones de los Regresos, caída Troya. Ulises es, en las manos de Frayle, héroe de la vida cotidiana, desencantado, sufriente, sin añoranzas, sin memoria, amarrado a cada sol, luciente o entre nubes. Con estremecido acento cierra Frayle su visión de Odiseo, el de los tiempos nuestros:

Si no echaste raíces,

es que no hubo destierro,

no hay que romper terribles ataduras,

sólo bogar con la bonaza

y contra el viento,

como el aventurero vuelve siempre a su hogar

para dejar sus huesos.

Alencart, Morón,Ortega Carmona, San Juan y Frayle (foto de Jacqueline Alencar)

En cuatro estampas nos ofrece Luis Frayle Delgado la presencia mítica y trágica de Atamante, la misma que de diverso modo revelaron Ésquilo, Sófocles y especialmente Eurípides, el más trágico entre todos, como le llamó Aristóteles. Para la comprensión de cuanto Luis Frayle ha querido mostrar, en el lírico e intenso remozamiento de Atamante, marido desdeñado, debe tenerse cuenta del ciclo mítico tebano, el más denso y dramático de los mitos griegos. Atamante, según la corriente genealogía, uno de los hijos de Éolo, dios de los vientos, era una imagen del tenebroso Zeus, padre de los dioses, de las tempestades y del invierno, mas también de la apacible y amable claridad de la primavera. Como dios tenebroso llevaba el apelativo cultual o religioso de Lafistio, aludiendo, por su significado, al devorar con avidez, propio de fieras salvajes, y bajo cuya advocación fue venerado en la alta y áspera cumbre de la montaña del mismo nombre, en cuyas laderas se asentaban también las ciudades de Coronea y Orcómeno. El dios exige sacrificios humanos a la familia de los Atamántidas, que desde entonces aparece como estirpe regia y sacrificadora de este servicio a Zeus. De ahí el mítico progenitor Atamante con sus hijos, sometido a un destino trágico y que ha de sufrir en su propia carne lo que prescribían tenebrosas tradiciones. Como divinidad bondadosa, de la luz y de la primavera, donde el sol retorna y devuelve las aguas lluviosas fertilizando los campos, se llama Fixio, dios de la gracia y del refugio, que milagrosamente libera a las víctimas del cruento sacrificio, las traslada a la remota región del sol y salva a los héroes piadosos. El mito repercute, en su versión maligna, en las crueles usanzas por las que Atamante ha de hacer el sacrificio de su hijo Frixo a Zeus Lafistio, y aun ofrecerse a sí mismo, a quien libera su nieto Quitísoro, hijo de Frixo, llegado de la aventura de los Argonautas tras conseguirse el Vellocino de Oro, que aún pervive, como símbolo de la felicidad, en el Toisón de Oro, luciente hoy, en momentos solemnes, en el collar del Rey Don Juan Carlos I, máximo representante y único dispensador actual de esta condecoración honorífica.

De este ciclo mítico se deriva la leyenda de Atamante, hijo de Éolo y de Enarete. Por mandato de Hera–Juno, toma Atamante en matrimonio a Nefele, diosa de la Nube, de la que tiene dos hijos, Frixo y Hele. Como Atamante tiene ocultos amores con la mortal Ino, hija de Cadmo, que le da dos hijos -Learco y Melicertes-, lo abandona Nefele ofendida, aunque el mitólogo Zenobio dulcifica y humaniza la leyenda al interpretar el matrimonio de Atamante con Ino tras la muerte de Nefele. Pero antes, celosa Ino, persuade a las mujeres en Orcómeno a quemar los campos sembrados en el reino de Atamante. Quiere éste conocer del Oráculo de Delfos la causa de tales desventuras. Ino soborna a los mensajeros, que falsifican la respuesta oracular trasmitiendo que Atamante debe sacrificar a su hijo Frixo. Por esta intriga se ve forzado Atamante (el Abrahán helénico) al sacrificio de su hijo Frixo que, en el momento crítico, es sustituido por un carnero alado con vellón de oro, gracias a Zeus.

Frixo, a lomos del carnero, vuela a la isla de Aea con su hermana Hele que, dormida durante el vuelo, cae al mar, que desde entonces lleva el nombre de la desventurada joven, el Mar de Hele, el Helesponto, tema que todavía mantiene su interés creciente en un drama de Corneille. En un acceso de locura mata Atamante a su hijo Learco, mientras Ino con su otro hijo Melicertes se arroja al mar, recibidos benignamente entre las Sirenas. Así inmortalizó esta tragedia Gaetano Donizetti en su Ópera “Ino”. El mito, que alcanza modernísima renovación lírica en la mente de Luis Frayle Delgado, obtiene originalidad y prestancia, por comparación, si recordamos el “Atamante” de Ésquilo, el “Frixo” de Sófocles y su “Atamante”, por los breves fragmentos conservados, donde Heracles-Hércules, aparece como salvador en los peligros, y en la tragedia “Ino”, en la que Atamante es presentado en su locura, y la esposa Ino presa de angustia y al fin liberada de sufrimientos. Con mayor patetismo, al gusto de la época, interpretó Eurípides a Ino como desdichada sirvienta, celosa, tensa, que destruye la felicidad de Atamante quien la persigue enloquecida hasta el mar, mientras él, también enajenado y salvaje, huye a la región que de él recibió el nombre de Atamania.

A partir de este final impreciso y enloquecido continúa Frayle el destino inabarcable de Atamante. Pero la narrativa, dramatizada por los trágicos griegos, se hace aquí lírica intensa, precisamente en la estrofa final con una pregunta que deja de nuevo abierto el mito:

Errante anda por esos campos,

¿adónde irá ese hombre enloquecido

que lleva entre sus manos la flecha envenenada

y tenso el arco del amor herido?

¿No es este un psicograma de los tiempos presentes?

En Sísifo y Tántalo hermanados podemos admirar ahora la perfecta fusión de la narrativa y de la lírica antiguas. Sabiamente presenta Frayle, hermanados, a los dos más famosos delincuentes del mito griego, sometidos a impresionante castigo en el inframundo. Homero, primera fuente mítica, que sin duda recibe anteriores leyendas, los hermanó ya en su Odisea (XI 582 ss.), cuyo recuerdo literario invierte Frayle comenzando por Sísifo. Para entender la versión lírica y simbólica del poeta salmantino, precisa rememorar el texto homérico, en el que Odiseo, en el pimer descenso literario a la ultratumba, refiere de este modo:

Vi yo a Tántalo y vi sus terribles tormentos.

En la laguna está en pie y a su barba el agua se acerca;

busca sediento beber, y nunca beber es posible.

Cuantas veces el viejo se inclina y desea ardoroso beberla,

otras tantas el agua absorbida se pierde; y en torno a sus plantas

tierra negra aparece que un dios para siempre reseca.

Árboles altos abajan los frutos a su cabeza,

peras, granadas, manzanas, frutos de vivos colores,

higos de dulce sabor y aceitunas que brotan con fuerza.

Pero tan pronto el anciano se yergue e intenta agarrarlas en mano

rápido el viento levanta la rama a las nubes oscuras.

Yo vi por cierto también a Sísifo y sus penas violentas:

cómo hace rodar con sus manos una roca pesada;

siempre apoyándose al par con sus pies y sus manos

empuja la piedra hacia una colina, y cuando piensa

haber superado la cima, de sus manos entonces la arranca Crataia

y rueda después hacia el llano la pérfida roca.

Pero de nuevo lo intenta en titánico esfuerzo, y de sus miembros

mana el sudor y del rostro despréndese polvo incesante.

Con fina sensibilidad, y en virtud del anterior mito tratado, abre Frayle el díptico delincuencial con el recuerdo de Sísifo, “el más astuto entre los hombres” como le llamó Homero (Ilíada VI 153). El nexo principal puede ser el haber sido, como Atamante, hijo de Éolo y Enarete. Sísifo fundador de Corinto, establecería también los Juegos Atléticos del Istmo, en honor de Melicertes, su sobrino, hijo de Atamante y de Ino (Píndaro, Fragmentos 6, Edición Gredos). Causa de su interminable castigo fue su malvada vida, como refiere el mitógrafo Higino en su Fábula 60. O bien recibió el eterno castigo por haber revelado a Asopo cómo fue Zeus quien sedujo a su hija Egina (Pausanias, 2, 5, 1), tema continuado en la Literatura Latina por Ovidio (Metamorfosis, IV 460 ss.). Si se tiene presente otra versión, Sísifo sedujo a su vez a Anticleya, madre de Ulises, habiendo sido así su verdadero padre, cuyas inagotables astucias heredaría el rey de Itaca.

La primera evocación lírica de Sísifo hízola Píndaro, quien no quiere decir “nada falso de Sísifo, habilísimo en destrezas” (Olímpica XIII 52). Su figura inquietante, pasando después de la narración al drama, interesó de modo especial a los trágicos griegos, de quienes nos han llegado breves fragmentos: Ésquilo (225-234), Sófocles (Fr. 502), Eurípides (Fr. 673-674) y Critias, tío de Platón (Fr. 1, Edición Nauck).

En ellos se recuerda el mito en que Zeus envía la muerte a Sísifo, que logra astutamente encadenarla, hasta ser desatada por el dios Ares-Marte, el cerrajero olímpico. Puesto que fue devuelto al mundo de los muertos, Sísifo ruega a su esposa Mérope que le deje insepulto. Como ella no obedece, se le concede a Sísifo regresar a la tierra para castigarla. De nuevo acostumbrado a la vida, el dios Hermes, conductor de almas, –psychopómpos- lo conduce atado a la tumba.

Curiosamente, tras largos siglos, renovó el argumento dramático el poeta italiano I. Rappo (1873) con su Sísifo en el supramundo y las ilustraciones musicales de E. Farinelli. Y en los años cincuenta ¿quién no leyó el Mito de Sísifo, de A. Camus, con su alegoría del absurdo y sus acentos existencialistas? Todavía podemos admirar al Sísifo que, depositado en el Museo del Prado, nos legó Tiziano entre los años 1549 y 1550, aunque mayor dramatismo imprimió L. Giordano a su Sísifo agarrado a la roca, tensos los poderosos brazos (1632).

Con vigorosos trazos líricos, en la estrofa primera, entre los épicos heptasílabos y los endecasílabos elegantes, y en pinceladas esenciales, en las que el ritmo se acelera a través de levísimos acentos, que hacen percibir el rodar inevitable de la roca, cuesta abajo, nos deja oír Frayle el tormento de Sísifo:

La roca se desploma

y baja resonando de la cumbre…

La tensión de este comienzo nos hace barruntar un destino trágico. Aquí se nos ahorra lo más evidente, la contemplación homérica del enorme esfuerzo, empujando la roca monte arriba. Sólo escuchamos su grito de protesta, y la desazonante pregunta del poeta: ¿Ha cumplido de nuevo su condena?

Esta misma concentración y sobriedad líricas, extraídas de las largas narraciones míticas, reaparece en la estrofa siguiente, donde contemplamos a Tántalo. También aquí se parte de un cuadro, ahora estático, en contraposición al dinamismo de la estrofa primera:

El lago está sereno,

el agua remansada cubre el valle,

y Tántalo sediento,

su mano alarga hasta la fuente…

De pronto el impulso lírico, alzado desde la perspectiva mítica, se humaniza. Sísifo asciende del lugar inferno, la piedra no es ya brega montuosa, el mundo se ilumina con una nueva luz. Y el poeta se remonta a pensamientos universales, que juzgan y quitan la máscara a toda hipocresía y sentimientos vulgares:

Los hombres y los tiempos

hacen reyes a malvados,

cantan sus maldades

y el pueblo los honra con loores.

En la imagen, aquí alzada por el poeta, precisa descubrir a Tántalo, hijo de Zeus y de Dione. Invitado a la mesa de los dioses, no supo digerir, escribió Píndaro, su enorme dicha (Olímpica I 55). Para indagar si los dioses tienen conocimiento de todo, troceó a su hijo Pélope y lo sirvió en alimento a ellos. Zeus lo castigó a tormento perenne, a un banquete sin éxito, sed y hambre eternas y aun puso sobre su cabeza el monte Sípilo. Probablemente no existe en el mito otro mayor delincuente, ni más sometido a tan grande sufrimiento. La narrativa homérica sobre Tántalo se convierte en drama con el Tántalo de Sófocles (Fr. 518, Ed. Nauck). En Delfos lo pintó Polignoto (siglo V a.d.Cr.) en un celebrado mural, primera interpretación realista del relato homérico, y se hizo más tarde materia de la reflexión filosófica y moral, como atestigua Cicerón en sus Cuestiones Tusculanas (I 15), y Horacio, para quien Tántalo es encarnación del avaro insaciable (Sátiras, I, 1,68-72. Y hasta el poeta elegíaco Propercio, en la famosa elegía con el inolvidable comienzo epigramático, “Dios de la Paz es Amor, veneramos la Paz los amantes”, cuando la edad senil le interrumpa -nos dice- el gozo del amor, no quiere sentir otra sed que la del conocimiento de todos los misterios del mundo, sin excluir la causa verdadera del castigo de Sísifo y de la sed de Tántalo (III 5,42).

Con éxito exiguo se estrenó en 1890 la Ópera de Z. Fibich, La expiación de Tántalo. Particular atención procuró Tántalo a principios del siglo XX con varios dramas importantes, hoy en olvido, aunque menos leídos y representados: los Tántalos de M. Sadil (1900), F. B. Braun (1917), W. Iwanow (1940) y E. Jirgal (1946), a los que podemos añadir las novelas de K.Wein (1929), de B. Jarnés (1935), y el cuento o novela corta de P. Heise (1989). A principios del siglo XXI es Luis Frayle Delgado el primero en recuperarnos a Sísifo y Tántalo, hermanados, en una lírica acendrada, mientras nos descubre el caos incesante de los tiempos, de los hombres y de la plebe, ignara y seducida a las esclavas alabanzas.

Con el “Minotauro”, mitad hombre, mitad toro, prole fatal de la cretense reina Pasifae, mito dramatizado ya por Eurípides, tan propenso a describir pasiones horrendas, en su tragedia “Los cretenses” (Fr. 471), nos presenta Frayle la más impresionante metáfora táurica de la magnífica y tradicional lírica española sobre la fiesta con los toros. Este nuevo Minotauro no necesita ya de laberinto alguno para quebrantar a sus víctimas, sin el auxilio posible de aquel Teseo, que podemos contemplar en el Museo Nacional de Berlín, dentro del grupo escultórico en bronce, venciendo al Minotauro. Su laberinto es ahora una sola calle, que al paso de los toros trepida desde el primer resonante heptasílabo –La muerte entre los cuernos -, que se hace casi dominante en la segunda estrofa, y casi por entero triunfa en la tercera. Entre épica y lírica se concentra aquí en sustancia toda la vehemencia irresistible de la evocación festiva de Hemingway. Las cuatro estrofas, cada una de ellas, se abren y cierran en períodos densos, como cuadros independientes que, yuxtapuestos, colocan en su requerida altura el acontecimiento de “los rotos cuerpos mozos”, con sus impulsos rítmicos ambientales y crecientes. La alusión a la trágica ofrenda ateniense -que Teseo suspendiera-, para alimento del horroroso engendro de Pasifae, mantiene aquí también sus rituales formas, si bien en esta alegoría pamplonense de Frayle el nuevo Minotauro es ahora paradójicamente un “dios hospitalario”.

Probablemente no existe en la mitología griega y latina, si prescindimos de Heracles-Hércules, otra figura de mayor relieve simbólico y que haya ocupado con similar intensidad la reflexión del hombre europeo. Se trata de Prometeo, el Antepensador, como quiere decir esta denominación griega. Su antítesis es Epimeteo, el Pospensador quien, en vez de su hermano Prometeo, piensa en la gravedad de los acontecimientos, cuando estos son ya inevitables. Pertenecientes ambos a la generación de los Gigantes, “Los Esforzados o Fuertes”, en su original sentido griego, hijos de Jápeto y de la oceánida Clímene, o de Temis, diosa de la voluntad divina o de la Ley natural. Fue Prometeo el padre de Deucalión, y Epimeteo el de Pirra, la pareja superviviente del diluvio universal helénico, como del bíblico lo fue Noé con su familia. Mientras los demás Titanes intentaron destronar a Zeus utilizando la fuerza física, Prometeo se sirvió de las armas del espíritu. Por haber pretendido engañar al padre de los dioses con el ardid de ocultar los huesos de un toro, envueltos en una piel reluciente de grasa, y ofrecerlos para el yantar divino, Zeus, en castigo, retiró la luz a los mortales. Prometeo, con excelente astucia, lo roba del cielo y lo devuelve a la tierra, provocando ahora el más grave y personal castigo (Hesíodo, Teogonía, 565 ss.): Prometeo es encadenado a una roca del Cáucaso y un águila le roe durante el día las entrañas, que de noche renacen, para ser devoradas al siguiente día, hasta que Heracles, compadecido, mata con una flecha al águila de Zeus y libera a Prometeo.

Jacqueline Alencar y Luis Frayle Delgado (Foto de José Amador Martín)

Como bienhechor de la Humanidad no sólo trae Prometeo la luz del cielo, sino todas las artes, las habilidades corpóreas y mentales, y se convierte en padre de la cultura, como lo describió Ésquilo en su Prometeo (v. 436-506): inventor de la arquitectura, de la astronomía, de los números, de la escritura, de la domesticación de animales, de la navegación (v. 445), de la medicina, del arte adivinatorio, de la interpretación de los sueños, de la profecía observando el vuelo de las aves y las entrañas de las víctimas sacrificiales, de la elaboración del bronce y de todas las artes. El poeta Ovidio no olvidó atribuirle el elogio de plasmador del hombre como ser viviente (Metamorfosis, I 82-88).

Si bien haya latente en este mito un pesimismo inevitable, ya que el bienhechor de los hombres es duramente castigado, contrapeso admirable es su liberación por Heracles, el hijo de Zeus, el otro gran liberador contra los monstruos, que aterran la existencia humana. No es extraño que, al menos desde el dramaturgo Ésquilo, autor de una trilogía trágica, cuya parte segunda –Prometeo encadenado- ha llegado a nosotros, la figura de este Titán se haya convertido en uno de los grandes símbolos de la literatura universal: la incesante rebelión del hombre contra la tiranía y la dominación injusta que, a pesar de todo intento titánico, permanece y continúa triunfante en el mundo.

Todas las artes acudieron codiciosas a la roca caucásica. Cincuenta y tres obras dramáticas, a partir de Ésquilo, pueden contarse hasta el año 1961, entre las cuales se hallan también españolas: La estatua de Prometeo, de Calderón de la Barca (1679), y el Prometeo, de Pérez de Ayala (1916), Entre la pintura sobre este mito, presente en casi todas las grandes Pinacotecas de Europa y de América, podemos contemplar, en el Museo del Prado, el Prometeo de Tiziano (pintado entre 1549 y 1550), Prometeo encadenado de J. de Ribera y Prometeo encadenado de L. Giordano.

Es natural que la lírica descubriera en este mito una vena de oro, irisada de matices y símbolos perennes, como lograron, entre otros, Goethe (1785), Lord Byron (1816), G. Leopardi (1827), adelantándose a todos el anónimo Eccos de la Musa Tramontana o Prometeo, Fábula Alegórica, Madrid (Biblioteca Nacional, Ms. 2573), del siglo XVII. Menos afortunados han sido los ensayos épicos, como el Prometeo de R. Kraak-Koschlau (1944). Ni son tan copiosas las novelas, como la de J. L. Stern con El regreso de Prometeo (1927), aunque más importante nos parece en su lectura La muerte de Prometeo de I. Cleveland (no traducida del inglés, The death of Prometheus, 1925). Interés mantiene todavía, por su visión psicológica, el cuento de A. Gide Prometeo mal encadenado (Le Prométhée mal enchaîné, 1909). Mucho más profundo es el ensayo de A. Camus, Promethée aux Enfers (Prometeo en los Infiernos, 1946).

Poemas sinfónicos pueden escucharse todavía, aunque no con frecuencia, como el de F. Liszt (1855), así como La trilogía de Prometeo de J. L. Martinet, nacido en 1914. Un hermoso Oratorio nos legó, con su Prometeo, H. Hofmann, y de mayor patetismo sinfónico A. Körpen con El fuego de Prometeo (1957). Mucho más ambiciosa, por sus estructura dramático-sinfónica, es la anterior Ópera Prometeo liberato de G. Bassani (1683), que percibimos, al oírla, como modelo de similares creaciones siguientes, de G. Chr. Wagenseil (1762), J.A. Fischer (1776), hasta la última de Carl Orff, el autor de los Carmina Murana, a quien conocimos en casa de mi Profesor en Tubinga, Wolfgang Schadewaldt, eminente grecista (1968). Dramático dinamismo y enorme tensión, como nadie en la historia de la Música, comunicó antes Beethoven, por las evoluciones y desbordantes esfuerzos musculares, al Ballet llamado Las creaciones de Prometeo. Si a ellos sumamos los ocho bronces más conocidos, repartidos entre importantes Museos de Europa, el primero de ellos La liberación de Prometeo por Heracles, de F. Lespingola (siglo XVII) hasta los últimos de que tenemos noticia, las obras de P. O. Zadkine, primera en madera (1954) y después en bronce (1964), hoy presentes en la Biblioteca de la Ciudad de Francfort, podremos imaginar la prestancia de Prometeo en la Historia de todas las artes, del espacio y del movimiento.

Con una apasionante pregunta se incorpora Luis Frayle a la lírica universal sobre Prometeo. El poeta abre así su angustia previsora ya en el título: ¿Volveremos a condenar a Prometeo? ¿Se impedirá sin cesar cualquier titánico ensayo por liberar al hombre de indignas ataduras? La desazón del poeta hace aquí transformaciones trágicas. Ya no es el águila de Zeus, que nunca en el mito comió carroña, sino entrañas vivas, la que muerde, una y otra vez renacido, el vientre a Prometeo. Ahora son los malditos buitres carceleros que, contra su natural y funeral instinto, devoran carne palpitante. Carceleros, los llama el poeta, con una misión jamás antes conocida, cuyo funesto destino los abalanza desde la altura fría, donde en lento vuelo otean la presa confundida con carne maloliente. Diálogo impresionante, que no lograron Goethe ni Byron, nos conturba en la segunda estrofa, Júpiter es para Luis Frayle metáfora detestable de la opresión contra los pueblos. Con tajante asíndeton, en frases inconexas, yuxtapuestas, como en momentos patéticos indica el poeta, se plasma aquí la delación contra la injusticia:

Porta del suplicio las cadenas,

le aplasta el peso del acero.

Robó la chispa a los olímpicos,

hurtó del regio carro el fuego.

Prototipo de todos los libertadores, Prometeo escucha la sentencia:

Que el hombre no se atreva a rebelarse,

someta su palabra y pensamiento.

Dos rasgos, más allá de Hesíodo, primer testimonio del destino de Prometeo, adquieren vigor nuevo en la versión de Luis Frayle. El poeta de la Teogonía (v. 521-522) presentó a Prometeo encadenado a una columna, mientras Ésquilo, a quien sigue Frayle, localizó el castigo en los peñascos del Cáucaso. No dice Ésquilo (Prometeo, 107 ss.) de dónde tomó Prometeo la centella del fuego. Mientras señaló que lo raptó, ocultado, en el interior de un hueco bastón. Al menos desde Servio, en su Comentario a la Égloga VI de Virgilio (verso 42), Prometeo encendió la antorcha en una de las ardientes ruedas del Carro del Sol, anotación corroborada en los llamados Mitógrafos Vaticanos (1, 1; 2, 63). También quiso el mito la duración al castigo de Prometeo durante treinta años, para que se mostrara, sobre todo, la gloria de Heracles, desatándole las cadenas. Para Ésquilo el castigo de Prometeo se extendió a 13 generaciones, trescientos noventa años (v. 774), y no nos faltan generosos mitos que lo alargan a treinta mil años. En el poema de Frayle se ignora intencionadamente, al parecer, liberación alguna. El pensamiento poético se abre a la injusticia total, inevitable y trágica -trágico es para los griegos el sufrimiento del inocente-, porque habiéndose pretendido el bien para los hombres, este acto conduce a tormento inmerecido. Nos los revela la estrofa última, en que se recoge la tradición esquílea: Cratos, la fuerza, y Bías, la violencia, del relato mítico, amarran a Prometeo a las rocas de Escitia. Se trata de un pesimismo netamente histórico, que toma noticia visual del pasado. Pesimismo real y permanente, que el poeta amargamente proclama, mal que pese a los poderes de la Justicia buena:

Cratos, la voz del poderío,

al que diga la verdad sincero

con hierros y cadenas amenaza

si enciende con amor el fuego.

Con exquisita elegancia, tras los cinco grandes y complejos mitos anteriores, nos introduce la poesía de Frayle en otros motivos, sin duda menos dramáticos, a los que el poeta extrae renovados destellos simbólicos. Helios, dios redondo, se nos dice plásticamente en nueva conquista literaria, el Sol romano, hijo del Titán Hiperión y de la Titania Teya, la divina (Hesíodo, Teogonía 371 ss. y 1011), el luminoso hermano de Selene y Eos (Luna y Aurora), nos descubre un vivencial Crepúsculo en el Mar del Norte. Fuertes pinceladas, como ráfagas de pincel goyesco, revelan manifestaciones esenciales, que nos recuerdan, por empatía poética, los antiguos elogios de Mesomedes en su Himno a Helios (siglo II d.d.Cr.). Primera pincelada es ardiendo entre las nubes, no solamente brilla. Expresión voluminosa de su fuerza son sus saetas, rayos certeros, como aquellos que ya Eurípides contemplaba en su tragedia Heracles (v. 1090). Lo vemos aquí ahora, creador de las llamas, poniendo su sello / en fragua de poniente / sobre Zeebrugge, en el puerto y playa de bañistas al oeste de Flandes en Bélgica, quizá remembranza íntima del poeta y, al modo usual del poeta latino Horacio, leído tantas veces por Frayle, presentación concreta para acercarnos al símbolo universal, en cierto modo abstracto, del prodigio solar, rutinariamente envilecido por la experiencia cotidiana.

Es el Sol, que se replica a sí mismo en cada variable instante del crepúsculo, efusión de resplandores que en el agua abren caminos, para llegar al cuadro mítico de la Carroza descubriendo rutas al Océano, al par que al ritmo sereno de los caballos ovidianos (Metamorfosis II 153-154), aquí sugeridos – Fuego, Luz de la Mañana, Incendio, Llama,- recorre mil senderos-. Estamos ante una bella estampa de la caída del sol, como la que puede contemplarse en la ática cratera roja (430-420 a.d.Cr.), hoy en el Museo Británico, o en la pintura mural de Helios, con carro y caballos, en el Mausoleo bajo la Basílica de San Pedro en Roma (siglo II de Cr.). Es una escena estilizadamente real, embellecida en cuatro irisados momentos, poesía pura en sí, por amor a ella misma, sin apelaciones singulares. No es ya el personal Helios de Homero, el dios que todo lo ve y oye (Ilíada III 277), padre de todos los hechos y vengador de todo crimen (Ésquilo, Coéforas 983 ss.; Sófocles, Edipo en Colono 868 ss.). Y a pesar de Anaxágoras, que lo consideró mera piedra ardiendo (cf. Eurípides, Orestes 983), el dios del antiguo pueblo griego e inspirador a Frayle de versos con bella melancolía vespertina:

El mismo carro que cruzando el llano

va descubriendo rutas al Océano

y al ritmo de la espuma de caballos

recorre mil senderos.

Con gracia y encanto dedica el poeta a Eros –De amores y amorcillos-, tres espléndidas y jocosas estrofas, retrato bullicioso, alborotado regocijo, palpitante desazón en desiguales versos, juguetones entre los heptasílabos, eneasílabos y endecasílabos, y el largo de trece sílabas, a nuestro parecer, por el hiato significativo entre dardo/envenenado, con su lento ritmo sugeridor de la herida irreparable por el amor causada. Todas las notas, emociones y remembranzas del Eros griego y latino, se convocan aquí para mostrar cómo toda grandeza y poder humano se rinden sin remedio, desenmascarando la débil condición humana; desde la reina Dido, que pasionalmente evoca el verso primero -glosa finísima del libro Segundo de la Eneida de Virgilio (v. 715-720), y del Cuarto, cuya lectura movía las lágrimas de San Agustín.

No es este dios del amor el dios de la naturaleza, propio de las antiguas cosmogonías, ni el dios de los filósofos y de los sacros misterios, sino el de los poetas, el Eros Niño, cuyas gracias y ardides describen en heridas cordiales, el dios de Ovidio, verberado por el dardo de Cupido para que no celebre otras batallas que las que amor provoca: “Y con fuerza tensó el arco en su rodilla,/ lo puso como una media luna y me dijo/: Recibe, poeta, esta materia para tu canto. ¡Desdichado de mí!/ Tuvo el Niño certeras saetas, me abrasó y Amor reina / todavía en mi corazón liberado (Amores, I 1,24-26). Así lo plasmó, y por vez primera, tensando el arco, el escultor Lisipo (Siglo IV a. s. Cr.), cuya réplica podemos ver hoy en el Museo Capitolino de Roma, y en el siglo XVIII el Eros-Amor de E. Buchardon (1750), tallando y haciendo de la maza de Hércules el peligroso arco.

Con chispeantes expresiones -sonrisas, guiños- retoza, pincha, se esconde entre los pliegue / de túnicas y mantos,/ toca la lira suavemente- nos acerca el poeta salmantino la antigua tradición popular de los Erotes –los Amorcillos, hijos y satélites de Venus-Afrodita (Estacio 1, 2, 54),- los alados de las pinturas romanas de Pompeya (Casa de los Vettier), de nuevo volando en los del Renacimiento, del Barroco y del Rococó, de los que no sabía defenderse Anacreonte: ¿Cómo puede uno hallar auxilio aquí? ¡Yo soy demasiado débil para espantar tantos Erotes! (Poema 33). ¡Alados, con el carcaj de flechas al hombro, con antorchas peligrosas en mano y, a veces, con raptados atributos de otros dioses, que no en vano es Eros el más antiguo y poderoso de los dioses, si damos crédito a Fedro, primero de los interlocutores del diálogo platónico en El Banquete!

Luis Frayle se aparta conscientemente del Eros trágico y temible, atormentador de dioses y de hombres, cuyo gozo preferido se expresa en lágrimas (Virgilio, Égloga X 39), tiene por cuna las rocas y por nodriza una leona (Teócrito III 15; Virgilio, Égloga VIII 43). Lejos de este Eros, por otra parte gracioso, burlón, mentiroso, amable, rebajador de grandezas, como los crea Frayle, queda el trágico y temible de Sófocles:

¡Eros, invencible en batallas!

¡Eros, tuyo es lo que tú atares!

En las tiernas mejillas

De la joven mujer pasas tú la noche,

Vagas sobre la mar,

Sobre las casas del campo.

Ninguno de los dioses escapa de ti,

Ni los hombres, seres de un día,

Que enfurecen, cuando Él a uno invade.

(Antígona, 82 ss.)

Patéticos o burlones estos Amores y Amorcillos han extendido su poderío por Literaturas y Museos de toda la Humanidad, en la pintura, en elaboraciones dramáticas y epopeyas, como la de Amor y Psique de R. Hamerling (1882) con sus seis poemas y narraciones, a partir del Asno de Oro de Apuleyo (siglo II de nuestra era), como quiso San Agustín denominar el conmovedor acontecimiento entre el Amor y el Alma del escritor latino, que llevaron al arte plástica T. Sergel (1787, en el Museo de Estocolmo), A. Canova (1793, Louvre, París), B. Thorwaldsen (1806, Riga, Palacio Putbus), R. Begas (1854, retocado en Roma), y Rodin (1893). Si tenemos presentes las siete Óperas dedicadas a este tema entre los años 1760 y 1917, y los seis Ballet (el último de A. Moeschinger, 1955, que vimos en Stuttgar), cabe constatar en las artes la inagotable pervivencia de este fenómeno humano. Luis Frayle, con una gracia incomparable, nos ha recobrado la eterna burla de Aristófanes, debelador de órficas cosmonías, haciéndonos regresar a la ironía de la diaria existencia, al extenso catálogo de las flaquezas humanas, descubiertas en sus amores y amorcillos.

Aurora, la griega Eos, que anuncia la luz a dioses y mortales (Ilíada, XI 1 ss; Odisea V 1 ss.), celebrada en todo tiempo por poetas, plasmada ya en el siglo VI a.d.Cr. en la famosa Ánfora, hoy en el Museo Vaticano, iluminó ya la fantasía de los helenos como una joven mujer, cuyo cuerpo, en especial dedos, brazos y tobillos resplandecen, igual que sus vestidos, con los colores de rojas rosas y azafrán. En su carro recorre ella la hora de oro, la áurea hora, y por ello Aurora, como la contempló Homero, Ésquilo Eurípides y Virgilio (Odisea XXIII 243 ss.; Ésquilo, Persas, 386; Eurípides, Troyanas 855; Virgilio, Geórgica I 447). Con los mismos luminosos destellos que en Roma derramó sobre ella Guido Reni el año 1614 en el artesonado del Palacio Rospigliosi, o venciendo a la noche según el gusto de Pietro de Cortona (Museo de Poitiers), A. M. Colonna en pleno Barroco (Palacio de Oriente, Madrid) y Tiépolo (siglo XVIII) entre otros muchos. Pero la Aurora griega y latina no es sólo anunciadora del día. Ella raptó al joven Orión, a quien mata una saeta de Diana o Artemisa (Odisea V 121 ss.); aleja a Céfalo de su esposa Procris para ganar su amor, como dramáticamente y con psicológica fineza interpretó Ovidio (Met. VII 690-756). Seduce a Titono, y para este nuevo amante pide a Zeus le conceda inmortalidad, pero olvida rogarle que no envejezca, y así se consume lentamente hasta que Aurora lo transforma en una cigarra. El hijo de ambos, Memnón, muere en la guerra de Troya, y Aurora llora eternamente a su hijo, las lágrimas en forma de rocío sobre toda la tierra (Ovidio, Met. XIII 576-622), como todavía podemos oír en la Ópera Titono de F. Cavalli (1643).

Puesto que los poetas son como aves, según comparación antigua, que se posan en el árbol frondoso del lenguaje, para cantar cada uno con voz distinta y en diversa rama, Luis Frayle ha conservado del antiguo mito los dos caballos del carro de la Aurora, Lampo y Faetonte (Odisea XXIII 245-246) y sus rosados dedos (v.241). Pero Frayle abre también un horizonte nuevo; ella

se hunde en los mares

símbolo de humanidad,

Aurora resplandeciente

se pierde en la oscuridad.

Y el áureo fenómeno de la mañana se transforma melancólicamente, por contraste vivísimo, en imagen perecedera del hombre:

El hombre igual que la Aurora

se levanta en la cuna

y camina por la vida,

descansa luego en la tumba.

Mar, cuna y tumba, comparaciones únicas en la historia de la lírica. Acordes, sin embargo, con el tono tristísimo de una de las arias de Cavalli. Exactamente la misma versión en colores negro y rojo de la Cratera con Aurora y Céfalo, del año 360 a.d.Cr., que hoy contemplamos en la Villa Giulia de Roma.

A la antigua diosa itálica de la primavera y de los jardines (Varrón, De re rustica 1,1,6), ha dedicado Frayle los deliciosos versos, a Venus amorosa, en estrofas tetrásticas, con todo el genuino encanto de los octosílabos del romancero, todos ellos cantables. Porque todos ellos merecen su transformación en coplas o canciones rumorosas. Con todos los perfumes de una huerta murciana llena nuestros sentidos esta Venus poética de Frayle, que no en vano es uno de sus bellos apelativos Venus Murcia, Venus la diosa del mirto (Myrthia). Con su pecho alentado de la cándida espuma de sus pétalos. A espléndida ironía se suman asimismo los 16 versos a Europa, en los que el poeta, con picaresco sarcasmo, barrunta del toro castellano, como esos poderosos del campo charro, después del estoque / una oreja para España.

Pero el poeta no es solamente intérprete de la gracia venusiana. En la rotunda desigualdad de sílabas asoma, con el remozado símbolo de la Hidra, verdadera creación poética, el moderno dragón de la droga. Por vez primera en la historia de la literatura, que sepamos, la Hidra, la serpiente de nueve cabezas, abrasadas por Heracles – su segundo trabajo o hazaña-, se convierte en símbolo fatal de la destrucción mortal de los cuerpos y agotamiento del espíritu. Con tristeza enorme ve el poeta a Heracles derrotado, primera vez, por la inmortal cabeza, fénix de la muerte, fatalidad renaciente. Esta colosal inversión de la imagen de Heracles, a quien Ovidio llamó el vengador de la tierra, nos descubre al poeta que, trágicamente, se siente desarmado frente a la plaga incontenible del aniquilamiento, sin remedio apenas previsible.

Quien haya contemplado el cuadro de Piero della Vecchia, Heracles matando a la Hidra (1605-1678), hoy en el Museo Vaticano, podrá sentir el horror, que nos estremece en el símbolo creado por Frayle. Y tanto más quizá nos llena y avisa de espanto el Ícaro, alas de acero, el vértigo de la velocidad vial, con la cual aligera hoy su paso la muerte. Si Horacio utilizó la imagen de Ícaro para curarse de la tentación poética de imitar a Píndaro (Odas IV 2), más nos sorprende en nuestro tiempo el Ícaro con ruedas, alas de cera de las autopistas, donde la muerte no deja ya memorables nombres, delatores de fracasos, sino ruina y desolación en los hogares. Pocas veces ha sido la poesía tan cruelmente verdadera.

Modelo, sobre todo, de recreación literaria nos parece el poema que cierra la galería mítica de Frayle, Fílide o la fiesta del almendro, que tanto recuerda la conmemoración de La Fregeneda. Las diversas versiones poéticas atribuyeron a veces hazañas de Demofonte, hijo de Teseo, a su hermano Acamante. Este intercambio entre los hermanos lo tenemos ya testimoniado en los Escolios al poeta lírico Licofrón, de Cálcide (siglo III a.d.Cr.; Nro.495). De regreso de Troya, donde los dos hermanos liberaron de la cautividad a su abuela Etra, consigue Demofonte-Acamante en la tracia Bisalte el amor de Fílide, la hija del rey, y le promete matrimonio. Pero como se dilata el regreso de Atenas, se suicida Fílide y es transformada en almendro. Cuando al fin vuelve Acamante y abraza el árbol, estalla éste en una lluvia de blanquísimos pétalos.

Luis Frayle, Pío E. Serrano y Antonio Colinas

Esta narración sobre Fílide, muerta de amor, lleva en sí el típico sello de la inventiva poética helenística, a partir de fines del siglo IV a.d.Cr., sumándose al espléndido catálogo transformador de mujeres en plantas y árboles, de las que es cumbre poética Dafne, en el laurel de Apolo. Con el nombre de Demofonte compuso Cherubini una magnífica Ópera (1788), réplica musical a la Fílide, de Luis Frayle.

Lectura plácida, de inmediato sabor del espíritu, sin dificultades míticas, y siembra de hermosos panoramas poéticos, nos procuran las restantes partes de este libro de versos, pletórico de símbolos, abiertos a la experiencia interna de cuantos, con renaciente interés recibimos en nuestras manos, día tras día, la palabra envuelta en la preciosa vestidura del ritmo. Y como la poesía es pintura que habla, ahí tenemos, desde la Anunciación de Fra Angélico hasta Santa Casilda de Zurbarán, al poeta entero que, en esenciales versos epigramáticos, nos ha legado el retrato interior de la belleza de los colores trasmanados a sus versos.

Alfonso Ortega

Murcia, febrero de 2004

Frayle, Ortega y Alencart, con sus respectivos libros (foto de Jacqueline Alencar)

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.