Antonio Colinas leyendo en el Teatro Liceo, durante el homenaje del XXIV Encuentro (foto de José Amador Martín)

Crear en salamanca se complace en publicar esta reseña que, sobre ‘Libro de la mansedumbre’ de Antonio Colinas, ha escrito Alberto Hernández (Calabozo, 1952), poeta, narrador y periodista. Egresado del Pedagógico de Maracay, realizó estudios de postgrado en la Universidad Simón Bolívar (Caracas) en Literatura Latinoamericana. Fundador de la revista literaria Umbra, es colaborador de revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Su obra literaria ha sido reconocida en importantes concursos nacionales. En el año 2000 recibió el Premio “Juan Beroes” por toda su obra literaria. Ha representado a su país en diferentes eventos literarios: Universidad de San Diego, California, Estados Unidos, y Universidad de Pamplona, Colombia. Encuentro para la presentación de una antología de su poesía, publicada en México, Cancún, por la Editorial Presagios. Miembro del consejo editorial de la revista Poesía de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Se desempeña como secretario de redacción del diario “El Periodiquito” de la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al italiano y al árabe.

Este comentario ha sido escrito con motivo del homenaje tributado a António Colinas dentro del XXIV Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se está celebrando en Salamanca entre el 13 y 17 de octubre. Las fotografías de José Amador Martín son de este magno encuentro.

CON EL “LIBRO DE LA MANSEDUMBRE” EN LAS MANOS

(ANTONIO COLINAS CONVERTIDO EN PALABRAS)

Para Alfredo Pérez-Alencart y sus afanes

1.-

Intuyo que Antonio Colinas es un hombre manso. Intuyo que su voz calibra cada espacio que toca, como si se tratara de una herramienta eficaz de construcción de revelaciones, intenciones, vocabularios y eficacia donde la paz, tan manoseada como maltratada, tiene cobijo.

Intuyo, lo imagino, con su pelo alborotado como un papagayo, como un pájaro atacado por el viento. Veo sus fotografías y me conmueve saber que es un hombre tan humano como aquel perro del que él habla en el poema. Su perro, los ojos de su perro.

Y entonces –como cualquier hijo de vecina- lo saludo y me contesta con estas palabras:

“Hoy comienzo a escribir como quien llora.

No de rabia, o dolor, o pasión.

Comienzo a escribir como quien llora

de plenitud saciado,

como quien lleva un mar dentro del pecho,

como si el ojo contuviera toda

esa inmensa colmena que es el firmamento

en su breve pupila”.

Y lo dejo un instante mientras cavilo, mientras revuelvo nubes interiores e imagino las lágrimas, la lluvia cósmica de un hombre que llora, que instala su emoción en las palabras para seguir diciendo:

“Me enciendo por pasadas plenitudes

y por estas presentes enmudezco.

Lloro por tener cerca una mujer,

por el agua de un monte

que suena entre cipreses en un lugar de Grecia;

lloro porque en los ojos de mi perro

hallo la humanidad, por la arrebatadora

música que quizá no merecemos,

por dormir tantas noches en sosiego profundo

bajo el icono y en su luz de oro,

y por la mansedumbre de la vela,

que sólo es eso, llama”.

El poema es el hombre que habla y calla, llora mientras amplía el mundo que lo acoge. El poema es tan esencia que se materializa en el rostro apesadumbrado del poeta. El poema habla con boca propia y se ajena a cualquier mala interpretación. El poema no vacila, sigue:

“Comienzo a escribir y también la escritura

llora, porque respira y quema, porque pasa.

Qué gran gozo sentirme

yo mismo esa palabra que va ardiendo.

(Porque yo también ardo y también paso.)”

El poeta se hace poema. Es él mismo en cada verso. Asomado a la ventana de un verbo, de un sustantivo inequívoco: mansedumbre. Y más allá de cualquier amanecer o caída del sol sobre la tierra, el poeta se desliza por la denodada aventura de ser palabra, de ser acento y sensación:

“Contemplo una llama muy quieta en la penumbra

de suaves jardines,

a la orilla de un mar calmo y antiguo,

y me voy encendiendo con la dicha

de saber que no existe una verdad

que no sea esa llama, es decir,

la del amor que es don y que es condena”.

Dilatado por la luz de la vela, ya a punto de encenderse la sombra de la noche, el poema revisa cada lugar, rincón o estación del tiempo. El que escribe, el poeta, el que suaviza sus manos con el fuego que emana de la vela, vuelve para decir:

“Son llamas las palabras y son llamas los ojos,

Que llorar sin llorar por el ser que yo fui

(aquel fuego cansado que temblaba

Junto a otros jardines de otro mar)

Y por el ser que ahora está mirando

Fijamente una llama,

Y que es, en soledad, la llama más gozosa”.

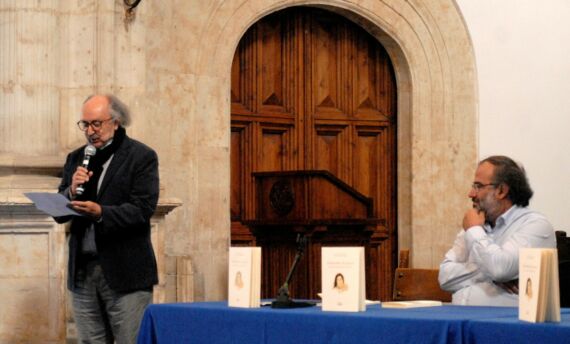

Antonio Colinas leyendo en la Capilla del Fonseca, durante el homenaje a Jacqueline Alencar (foto de José Amador Martín)

2.-

De palabras está hecho el hombre: amasado con tonos, acentos, vibraciones, congojas, alegrías, tesituras. De palabras está armado, construido. Cada palabra es un órgano vivo en sus poemas, en sus distintas voces. El poema respira. A veces ahoga a quien lo lee. O le suministra respiración artificial, para que siga viviendo, para que no se agote su materia espiritual, su ánima y sus huesos.

Es la costumbre, detenerse en una ventana y verse en la luz de una pared, en el revestimiento de los ladrillos donde la historia ha dejado sus pasos.

De aquella costumbre, de aquellos días usuales, signados poa la insistente mirada, quedan estas líneas:

“Estoy sentado frente a un muro blanco:

Áspero muro, seco como un grito

de cristal, o quizá como la nieve

de infancia en el silencio de los páramos.

Un muro blanco, blanco como hueso

calcinado, o quizá como cal viva

que en las tumbas abraza carne blanca”.

Se suponme la muerte, el silencio que acontece en el sepulcro: blanco y abandonado, o visitado a veces por algún descuidado pariente que también se asoma a la muerte, tan blanca como un muro.

“Y, mirándolo, yo también soy blanco,

pues blanco es el fuego o es la luz

que va y viene en las venas venturosas.

Mientras dure la luz no llegará

lo negro hasta este muro limpio y blanco”.

Ya no es una tumba, sigue siendo el muro, la pared, el horizonte detenido, oculto después de cualquier mirada: la oscuridad es también paisaje. El blanco excesivo se convierte en sombra. En el poema, en su piel visible, una llama bajo el cielo:

“Mientras dure mi luz todo lo blanco

del mundo envolverá la sala, el aire,

las horas de esta casa que es hoguera”.

Sigue estando el ojo atento. El poema se integra a la posibilidad de hacerse materia, desván, libro, mano abierta, automática entrega de la pupila a lo blanco, a lo que podría ser oscuro, al enigma.

“Estoy sentado frente al muro blanco

esperándolo todo y obteniendo

todo de cuanto es nada en su blancura.

El muro que es desierto de mi alma.

El muro que desierto de la luz”.

3.-

Toda sombra lleva consigo un murmullo. Todo poema es una sombra. De su interior emergen dolores, sueños, pesadillas, augurios, cantos de pájaros nocturnos. Toda sombra soporta la noche porque ella es la noche, y aunque así sea sigue siendo luz en la oquedad del silencio. El poema, el que no se arredra, le canta a la densidad de lo oculto, a la densidad del pasado convertido en lejanía, vejez, antigüedad. Cuando Colinas dice noche habla de un estado de alma. Habla desde el alma que lo invita a ser parte visible de la sombra, de la noche que anda de puntillas mientras el día espera ansioso salir al mundo y mostrar el paisaje, los dolores, las angustias, el trabajo, los callos de los ojos, el ruido de los motores, una ciudad que abunda en personas y animales.

Pero la noche, el zumbido de su inesperada emergencia, sigue allí, en el poema, en el ojo que despierta, en la piel que se deja tocar por lo invisible. Cada poema que habla de la noche es también un pedazo de la noche. El yo personal del hombre que escribe se alza del sueño y dice:

“En medio de la noche me despierto,

abro lo ojos, miro en lo oscuro

y voy sintiendo un dolor que es

antiguo y, a la vez, muy nuevo y vivo.

Quien abre los brazos para comenzar la luz, para ser el día luego de la noche, recibe el frío del suelo y atiende a cada paso hacia una ventana, la misma de siempre, la de algún árbol extraviado, la de un pájaro bizco o tartamudo que comienza volar sobre su copa, la del árbol, vacía de entusiasmos. El día corrompe la sombra que era pura. Ahora la luz es la cruda tendencia hacia la oscuro.

“Al fin ya he tocado el fondo de la noche,

el fondo de mi noche.

Desnuda va quedando la palabra

y palpo en el pecho ese dolor

(las heridas del mundo)

Como el relieve de una cicatriz”.

Nada queda detrás de la sombra que la noche ha dejado como sobra, como restos de un viaje. Aunque la noche lo sea, un viaje con destino hacia la luz, siempre quedarán pedazos regados en los ojos, en la pupila que mira otro paisaje, hondo, interior, solapado por la estiramiento de la tierra. El hombre se levanta como en una pesadilla. Despierta aturdido o tranquilo por la leve sensación de que la sombra pesa menos. Pero el dolor persiste. El mundo ya no tiene forma. Se deshace como un fantasma ambulante.

“En medio de la noche me despierto

una vez y otra vez.

Acabo abriendo la ventana al norte

y aunque es pleno verano,

he recibido una vaharada

de viento frío y húmedo.

La muerte que hace días esperábamos

ya se está aproximando a las puertas del bosque

con una turbulencia de ramajes negros”.

Entonces la muerte, la llegada del día o de la noche. El poema designa el final, lo pone a prueba mientras el hombre sigue pegado a la ventana. Una oración extrae el canto ligero de los pájaros, aunque éstos no estén.

“Los labios, lentamente,

encienden y musitan la plegaria

que (fuego en lo oscuro,

esperanza en abismo)

habrá de quebrantar los muros de otra aurora”.

Otro día comienza en las palabras. Y allí se instala.

Los poetas Antonio Colinas y Alfredo Pérez Alencart (foto de José Amador Martín)

4.-

El día se desnuda. Aparecen la fealdad y sus dones disfrazados de bellas intenciones. Aparece la belleza, la arrodillada en el perdón de quien en otro lugar se ofrece como víctima. El día es tan visible que duele. Tal visible que ciega. Y detrás de él, algún desastre, que pudo haber ocurrido durante la noche, pero quedó en el sueño, en las orillas húmedas de una ebriedad sonora.

Ahora, el poeta dice de otros coas, de otros cimientos, de otros temores, de otra sombra.

“Hoy hemos recibido la visita del mal,

pero hemos decidido acogerlo

como a huésped fecundo.

Llegó el mal de repente, como cepo o veneno,

y le hemos abierto

de par en par la puerta de la casa”.

Un personaje que suele llegar inesperadamente. Un personaje que más allá de su esencia, recoge los instantes que el bien ¿ha existido? Ha dejado abandonado en el camino. Entonces, la dicotomía se revela desnuda. En el poema es una palabra, que usada con certera emoción, abre heridas profundas.

“Como siempre, el mal

viene ciego, desnudo, sin razón

y aunque perros y gatos han salido huyendo,

conservamos la calma plenamente

y lo hemos conducido hasta el jardín.

Allí, eldulce día, el sol tan fuerte,

Abrasaban las llagas y pesares,

Resecaban la sangre en las heridas,

Borraban el espeso hedor del aire”.

Un largo texto se apresura a conversar con el mal. Desde el rigor de su espesura, el mal es muchas veces tan débil que se deshace en ecos. Queda por allí, sin sentido, golpeado. Y aunque sea un invitado o haya llegado sin aviso, se le atiende y se le aleja con amable atención. Que se vaya el señor lejos con nuestros saludos.

El poeta lo sabe y lo atiende mientras la herida cura con el viento, con la sombra de la que es morador. Seguramente se sueña con la derrota, porque el mal como desgracia también tiene su turno, su final, su desnudez plena, su poca certeza: el mal existe en cada bastimento, en cada maleta o viaje, pero siempre será parte del resto de existencia. Es sólo un trozo de llegada. Su despedida podría ser plena, como la algarabía de un duende.

“Nos ha llegado el mal como cuchillo airado

en sótanos de sombra,

mas casa y corazón están abiertos.

Una vez más tuvimos que poner

amor donde el amor no se encontraba.

Y no hay mordaza, dardo, aguja, hiel

que no pueda fundir la hoguera musical

que, de monte a monte, hoy propaga el otoño.”

Y pese a su llegada, quien lo acoge sabe que viene preparado, listo para el asalto, para el crimen, para la tentación. Y he allí que se le recibe y se le derrota. Derrota que destina cada asalto, cada arrebato. Viene por los olores del afecto. Viene por todo, aunque no se llevará nada que no sea su propia irrelevancia. Y aunque el dolor es hondo, de la maldad quedará sólo un agónico sonido en la despensa. Será entonces un invitado. Y el poema, su anfitrión.

“He entrado unos momentos en la casa

para sacarle el pan y la bebida

al huésped iracundo.

Quise alegrarle el corazón, poner

Un poco de calor en su cara de hielo.

Con sosegada paz volví al jardín

para abrazar el mal, pero no pude,

pues lo encontré caído y moribundo

de luz y de silencio entre la hierba”.

Su derrota, su caída. Y el poema airoso, aunque cansado, agotado de atención. El mal ha muerto, muere a cada instante. Y será llevado al sepulcro donde el poema cantará de otra forma.

“Hoy hemos recibido la visita del mal,

mas pronto hemos tenido que enterrarlo

debajo del naranjo y de su aroma,

donde zumban abejas.

A solas nos tuvimos que beber

el vino que sacamos para el huésped,

el dulce vino del más hondo olvido”.

Maracay, Venezuela, 13 de octubre de 2021, de madrugada)

El escritor Alberto Hernández

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.