Alberto de Frutos Dávalos

Crear en Salamanca se complace en publicar, por vez primera, la ponencia presentada por Alberto de Frutos Dávalos (Madrid, 1979), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en Prisma Publicaciones (Grupo Planeta) como redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Entre su más de cien premios literarios, destaca el reciente III Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la editorial Verbum, por su obra Elisa. Aparte de sus relatos y poemas, es autor también de Historia a pie de calle y Breve historia de la Literatura española.

La Intervención de Alberto de Frutos fue en la mesa dedicada a la Reforma, celebrada en el Salón de Actos del BBVA de Valladolid, el pasado sábado 23, y dentro del IX Encuentro Anual de la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos (ADECE)

INTERVENCIÓN EN VALLADOLID

La historia del hombre es la historia de sus sacrificios. Tras el presunto desafío de Lutero en la iglesia de Wittenberg, cuyo quinto centenario conmemoramos estos días, Europa se resquebrajó en un cisma que se despachó en los campos de batalla y las plazas de los autos de fe. La intolerancia avivó la discordia y alejó un encuentro que solo el paso de los siglos abocaría a la comunión. Hoy, solo nos cabe lamentar que el entendimiento y el respeto entre luteranos y católicos hayan sido tan tardíos. Pero somos hombres, y nuestra historia es también la de las pasiones que nos nublan el sentido.

¡Qué coraje hacía falta para disentir y, entrecomillo ahora, para “propagar la doctrina herética” en un momento en el que Carlos I y Felipe II, si se me permite la broma, procedían como los Donald Trump de Carpetovetonia! En 1524 Micer Blay, un comerciante alemán que operaba en Valencia, probó en sus carnes la cola para los desgarros de la fe, acusado de importar libros sospechosos. En los puertos se requisaban toneles cargados no de armas, sino de ideas y palabras, mientras el libro de los mártires crecía en volumen y espanto. Recordemos, por ejemplo, la historia del humanista conquense Juan Díaz, amigo de Calvino y asesinado por “hereje” por su hermano Alfonso, un suceso de la crónica más negra que soliviantó a la Europa del momento.

Natural de Cuenca, como él, era Juan de Valdés, la figura más emblemática del protestantismo en España. Marcelino Menéndez Pelayo lo tildó de “primer prosista del reinado de Carlos V” y recalcó que había allanado el camino de Cervantes. El filólogo santanderino dejó claro, ¡cómo no!, su rechazo hacia las “ideas heréticas” que profesaba y que lo llevaron a alejarse de la doctrina católica sobre la Trinidad, la Encarnación y la Gracia.

Su obra más leída, Diálogo de la lengua, destapa el tarro de las esencias del castellano y nos contagia su entusiasmo merced a un coloquio que sería inviable en las tertulias televisivas de hoy en día. Otro diálogo, este sobre la doctrina cristiana, dado a la imprenta en 1529, se atribuye hoy a Vives, si bien Valdés fue siempre su autor. Releyéndolo estos días, uno entiende que no fuera del agrado de inquisidores y cuadrúpedos varios, que prohibieron su circulación, aunque, en realidad, el Diálogo de la doctrina cristiana apele al consenso en el seno de una Iglesia dividida. Su autor pone en boca de un arzobispo sentencias como esta: “Impiedad es muy grande que excomulguéis a vuestros feligreses por los diezmos” y señala que, a diferencia de los mandamientos de Dios, que precisan del celo exterior e interior, los de la Iglesia no son mandatorios.

Jesús Fernández González y Alberto de Frutos

Valladolid fue con Sevilla el principal, que no único, foco del protestantismo en España. Y en esta ciudad se leyó con provecho a Valdés, cuyos prudentes pasos lo llevaron a Nápoles, donde se rodeó de un nutrido círculo de amigos y discípulos y donde murió, finalmente, en 1541.

Como ya sabemos, el autor del Diálogo de la lengua se había formado en Alcalá de Henares, cuna intelectual de importantes figuras de la comunidad evangélica sevillana. Pero el eco de su pensamiento resonó en Valladolid gracias sobre todo a la labor del mártir Carlos de Seso, quien lo había tratado en Italia y difundió por estos lares el mensaje de sus Ciento y diez consideraciones divinas, otra de sus obras cumbre, compendio de sus inquietudes napolitanas.

Conviene precisar ahora, sin embargo, que la necesidad de una reforma evangélica en el seno de la Iglesia no se cifró solo en los escritos de carácter teológico. Concernió a todas y cada una de las caras de la creación humana, también a la literaria y, en este sentido, puede que el mayor de sus logros fuera El Lazarillo de Tormes (1554), lo atribuyamos a Juan o Alfonso de Valdés, a Juan Luis Vives o a Diego Hurtado de Mendoza, nieto del marqués de Santillana y hoy el más firme candidato a ostentar su paternidad. En varios fragmentos de esta novela su anónimo autor manifiesta simpatías erasmistas, denunciando por ejemplo la falsa moral de la Iglesia, aunque, puestos a sondear, ¿quién no se dejó tocar por Erasmo en el siglo XVI, a la mayor gloria del Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum, esa sabrosa guía de lectura que incluía a Gil Vicente, Bartolomé Torres Naharro o el Cancionero general?

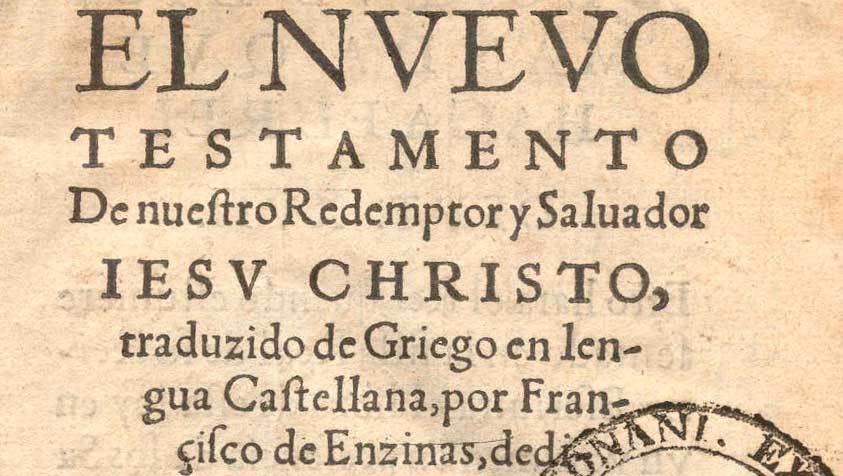

Tal vez por ello otro de los nombres que ha salido a la palestra en esta suerte de torneo de ADN filológico sea el del burgalés Francisco de Enzinas, víctima de la peste en 1552 y, en vida, de la intolerancia de sus semejantes. Merece nuestra gratitud y, desde luego, el homenaje de estos minutos el primero en verter al castellano el Nuevo Testamento. La vida de Dryander, como se hacía llamar para pasar desapercibido, fue breve –falleció a los 34 años de edad– pero muy intensa. En 1543 concluyó la tarea de traducir del griego los libros nuevos de la Alianza, que un impresor de Amberes materializó en su taller aquel mismo año. La obra no estaba dedicada a su amigo y mentor Philipp Melanchthon, sino a un personaje ya mencionado en estas líneas: su Cesárea Majestad el emperador Carlos, quien recibió un ejemplar de sus propias manos durante una de sus estancias en Flandes, pese a la controversia que conllevaba cualquier traducción en lengua vulgar de las Escrituras. Carlos saludó a Francisco y le preguntó si él era el autor de la obra, a lo que el humanista replicó: “El Espíritu Santo es el autor” y, a renglón seguido, arguyó que no encontraría nada sospechoso en ella. El rey remitió la obra a su confesor, el dominico fray Pedro de Soto, quien desaprobó la amistad de Enzinas con el reformista Melanchthon y consiguió que lo encarcelaran en Bruselas. El burgalés supo, hasta sus últimos y precarios días, lo que era vivir sobre el alambre. Su hermano Jaime fue ejecutado por la Inquisición en la hoguera y, en aquella década de clandestinidad tras su huida de la cárcel, hubo de llorar también la muerte de amigos tan queridos como Juan Díaz a manos de su hermano Alfonso.

Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso

En este aperitivo sobre la Reforma en la literatura del siglo XVI, permítaseme añadir a la bandeja –ya que hablamos de traduttores– a Casiodoro de Reina, el alma de la primera traducción completa de la Biblia al castellano. La llamada Biblia del Oso, por la imagen que su impresor grabó en la portada, es “una de las cimas literarias de la lengua española”, en palabras del académico Antonio Muñoz Molina, quien sitúa a su autor en “el punto intermedio entre Fernando de Rojas y Cervantes”, con la reverberación de santa Teresa, san Juan de la Cruz y fray Luis de León, nada menos. Publicada en Basilea en 1569, la Inquisición liquidó los pocos ejemplares que alcanzaron a cruzar de contrabando la frontera pirenaica y no cejó en su empeño de perseguir a este sabio converso, que había dado sus primeros pasos en el monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla), una ínsula del protestantismo que lograría extender sus principios gracias a la huida de varios de sus miembros a Europa.

Hijo del destierro, la aventura intelectual de Casiodoro de Reina, a quien algunos atribuyen las tremendas Artes de la Inquisición Española firmadas por Reinaldo González Montano, es deslumbrante. Tras instalarse en la Ginebra que ya había quemado en la pira a Servet, no tardó en buscar refugio, primero en la Inglaterra de Isabel I y, más tarde, en diversos puntos de la geografía europea, Amberes, Frankfurt, Basilea o Estrasburgo, al igual que tantos heterodoxos españoles –apunten también el nombre de Pedro Núñez Vela, un “adelantado” que se había asentado en Lausana en 1548–, que buscaban su pequeña parcela en el mundo. De Reina murió en Frankfurt solo unos años antes de que Cipriano de Valera, “el hereje español”, llevara a cabo la revisión de su obra en 1602. Hoy, la Reina-Valera, pasada por el tamiz de las Sociedades Bíblicas Unidas, es la Biblia más leída en las Iglesias evangélicas.

Antonio del Corro procedía del mismo monasterio que sus compañeros y recaló igualmente en Suiza. Llegó a dar clases de español al futuro rey de Francia Enrique IV y, cuando las cosas se pusieron feas en el continente, embarcó rumbo a Inglaterra. ¿Qué hay de su obra? En sus Reglas gramaticales para aprender la lengua española y francesa, producto de un consumado pedagogo, las letras del alfabeto desfilan ante nuestros ojos con amena erudición, mientras que en su Carta a Felipe II, redactada durante la represión por la Furia iconoclasta, deja patente al Rey que si no pone remedio a la situación en los Países Bajos, “en lugar de tener súbditos para serviros con sus cuerpos y sus bienes no tendréis mas que esqueletos colgados en las horcas”. La imagen era tan brutal como cierta.

En aquellas décadas de extrañamiento y acoso, escribir cartas al monarca no era tan inusual. Si alguien podía acabar con esa orgía de sangre, ese era el llamado Rey Prudente que, desoyendo los buenos consejos y reparando solo en los malos, confió en el puño de hierro del Duque de Alba para sofocar la rebelión. Años antes de que Corro se lamentara de su suerte, otra pluma del protestantismo español, Juan Pérez de Pineda, hizo lo propio en una carta a Felipe II que el erudito Luis de Usoz –de espíritu cuáquero– salvó del olvido. He tenido la oportunidad de visitar la exposición que la Biblioteca Nacional ha dedicado a Usoz, y no puedo por menos que invocar aquí uno de sus pensamientos, a propósito de la unidad religiosa de España: “Yo veo que son diferentes los colores del arcoíris, sin que por esto pierda la hermosura de la unidad”. Decía, pues, que Usoz, con la ayuda de su colega Juan Calderón, rescató a Pérez de Pineda del olvido y, si hoy nos conmueven su carta a Felipe II y, sobre todo, su Epístola consolatoria, es en parte gracias a ellos.

Intervención de Alberto de Frutos

Esta última obra es sencillamente impresionante. A Pérez de Pineda le duele el hecho de que sus perseguidores no sean turcos ni paganos, sino “bautizados como nosotros”, que “dicen tener celo de Dios, y que lo que emprenden para afligirnos lo hacen por servirle y merecer el cielo”.

Cuando yo estudiaba Literatura española, solo el nombre de Juan de Valdés merecía un par de líneas en los libros de texto y, acaso rasgando un poco, asomara el de Cristóbal de Villalón, cuya vida es una inmensa laguna sobre la que flotan los pecios de dos gloriosas atribuciones: una Gramática castellana publicada en Amberes y El Crotalón, que firmó como Christophoro Gnosopho. En ella, a la manera de los Colloquia de Erasmo, un zapatero que nada tiene de inculto se desahoga con su gallo, al que entre otras cosas confiesa la opinión que le merecen los eclesiásticos. Para Ana Vian Herrero, catedrática de Literatura Española en la Universidad Complutense, “el canto XVII contiene la sátira anticlerical probablemente más feroz que escribió la prosa de ficción del siglo XVI”, un órdago a la grande en los albores de la Contrarreforma, así como un ejemplo más del multiforme apetito reformista que dejó como legado el de Rotterdam.

Gracias a internet, hoy nos resulta cuando menos familiar toda esta retahíla de nombres propios, que durante mucho tiempo conocimos sobre todo desde la orilla ortodoxa de Marcelino Menéndez Pelayo. Si hacemos balance de lo expuesto, podemos extraer unas pocas conclusiones. La literatura evangélica en España, hostigada hasta el mutismo y publicada mayormente fuera de nuestras fronteras, pretendía la renovación de la Iglesia cristiana y el progreso social. Criticaba el enrocamiento de las instituciones y se aferraba a la libertad de pensamiento para dominar el miedo. Con la misma intención que guiara a Lutero, algunos de sus representantes tradujeron la Biblia al castellano para acercarla al pueblo, si bien la represión de las autoridades obstaculizó su plan.

Y podíamos cerrar este discurso hablando de las mujeres de la Reforma. No me atreveré a decir que lo fue santa Teresa, aunque, desde luego, la fundadora de los Carmelitas Descalzos puso patas arriba a la Iglesia en España y sus ideas fueron sometidas a la lupa de la Inquisición. El grupo luterano de Valladolid se planteó incluso atraerla a su conventículo y una de sus asiduas, Ana Enríquez, fue confidente suya, como prueban las cartas que ambas se cruzaron años después del proceso de los Cazalla, del que Ana no saldría tan malparada. Dejemos para otra ocasión las confluencias y divergencias entre las doctrinas de la santa de Ávila y el teólogo alemán, pero abonemos ahora la tesis de que la reforma contó con las mujeres desde el primer momento. Juan Gil, el famoso Dr. Egidio, predicó en varios conventos femeninos de Andalucía, donde amparó la justificación por la fe y, a decir de una priora, fue recibido casi en loor de multitudes.

Obra de Miguel Elías

Amordazadas por una sociedad patriarcal, la memoria de algunas mujeres sobrevivió incluso a las llamas de la hoguera. Fue el caso de María de Bohórquez, seguidora del Dr. Egidio y quemada en Sevilla en 1559. Desgraciadamente solo la conocemos por el retrato, entre pasmado y colérico, de sus interrogadores: “Era tanta la suma e copia de Escritura que sabía, que admiraba a los frailes, y toda ella traída a sentido luterano, aunque las dichas autoridades en la letra sonaba otra cosa a que ella las moralizaba, diciendo también que ella tenía libros que declaraban la dicha Escritura en aquel sentido”. Si hubiera habido un taquígrafo en aquellas sesiones, hoy dispondríamos del extraordinario testimonio en primera persona de una rea y de sus distintos niveles argumentativos para desmontar la necedad humana.

Los frágiles puentes que Carlos I tendió con el erasmismo y la Paz de las religiones de 1555 saltaron por los aires en España tras el ascenso al trono de su hijo Felipe, que consideró toda heterodoxia un peligro para el Estado. Nadie, ¡ni siquiera el arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza!, parecía libre de sospecha y la Inquisición dio el golpe de gracia al protestantismo con el fuego de Valladolid y Sevilla.

Dejemos para otra ocasión la historia de una supervivencia difícil, casi heroica, que la Constitución de 1869 alivió solo precariamente en su artículo 21, relativo a la libertad de cultos. Llegado ese día, hablaremos de los nietos de estos perseguidos, que tanto hicieron por una nación que eligió darles la espalda.

Luis Fajardo, Alberto de Frutos y Jesús Fernández González

Alberto de Frutos Dávalos

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.