Alfredo Pérez Alencart en el Teatro Liceo de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)

Crear en Salamanca tiene la satisfacción de publicar este ensayo escrito por el poeta, académico y ensayista chileno Juan Antonio Massone (Santigo de Chile, 1950), quien es. profesor de Castellano y magíster en Literatura por la Universidad Católica de Chile. Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua desde 1992. Actualmente es Catedrático en las universidades Católica de Chile, Andrés Bello, Santo Tomás y Católica de Valparaíso. Entre sus libros de poesía están: Nos poblamos de muertos en el tiempo (1976), Alguien hablará por mi silencio (1978), Las horas en el tiempo (1979), En voz alta (1983), Las siete palabras (1987), Poemas del amor joven (1989), A raíz de estar despierto (1995), Pedazos enteros (2000), Le doy mi palabra (2003) y La pequeña eternidad (2004), entre otros. Ha publicado ensayos sobre Borges o Rosa Cruchaga) y preparado antologías de Fray Luis de León, Humberto Díaz Casanueva, Quevedo, César Vallejo o Gabriela Mistral, por citar algunos.

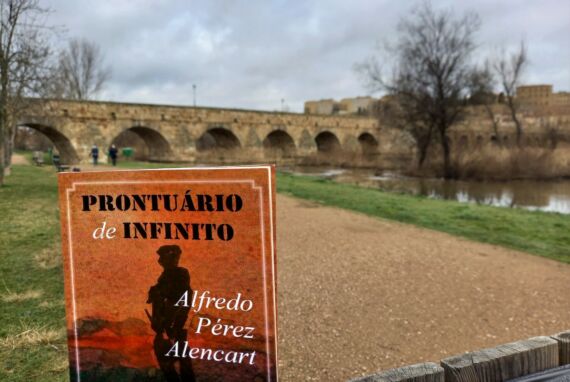

Edición brasileña de Prontuario de Infinito, con el Puente Romano ay el Tormes al fondo

Edición brasileña de Prontuario de Infinito, con el Puente Romano ay el Tormes al fondo

ALENCART: POEMAS DE LA PRESENCIA VIVIFICANTE

El poema religioso, cuando es fruto de la vivencia más que de propósitos derivativos, se orienta a una meta asaz difícil: tornar audible la voz humana en su temblor de infinito. Decimos religioso, no místico, pues este último corresponde a esa categoría espiritual que supone una altitud tan intensa, que linda con lo inefable, a no ser que, como San Juan de la Cruz, logre transformar la visión del alma, colmada de plenitud y de vacío, en un repertorio sensible del mundo.

Alfredo Pérez Alencart (Puerto Maldonado, Perú, 1962) reúne en Prontuario de infinito su concepción activa del Verbo encarnado, en calidad de presencia trascendental y animadora del mundo, sin cuyo aliento, éste devendría en sinsentido y muerte.

Siete poemas –quizás obedeciendo al carácter sacro de tal cifra–, conforman esta obra. Lo que está en juego en los textos del poeta es la existencia del universo y del ser humano, en tanto que morada y caminante; de suyo un acontecimiento que se inicia en la siembra del espíritu vivificador por doquier, para luego transformarse en compañía de la historia hacia el pleno cumplimiento de lo esencial y misterioso de las creaturas.

Sobrecogido y admirado, el yo lírico enlaza perplejidades y regocijos, interrogaciones y certezas que, en el desarrollo de los poemas, adquieren tinte dramático, porque tensión es la vida que se juega a confirmar y extender sus dones, mientras pretende amagarla el boscaje espeso de la noche espiritual, efecto de la vacilación humana y de la contrahecha historia.

Si bien, la voz poética expresa confianza en Quien es fundamento y finalidad de la existencia del universo y del sujeto humano, su acto afirmativo quiere ir más allá. Su anhelo: obtener vislumbres de lo vivificante, a partir de las huellas y señales grabadas en los ámbitos físicos de la tierra y en los gestos susurrantes del alma, que obra del Verbo. Todo un compendio de sabores. La dadivosa Encarnación es el sustento; la siembra del Amor por doquier, su fruto revelador.

Cristo, pintura de Miguel Elías

El poeta es, en este caso, un encargado de nutrir la palabra humana a partir de la actualización mistérica de Dios con nosotros. Los textos no obedecen a la lógica del mito, como sería el recuerdo de un acontecimiento trascendental, pero lejano; en cambio, se encargan de transformar el asombro y la gratitud en el formato de poema, como un amasijo de inquietud y celebración.

“Dos almas acercan sus labios para el instante de gloria.

Dos soledades se confunden por el cielo del asombro.

Dos palabras se demoran siglos.

Dos lejanas orquídeas tiemblan, ¡cómo tiemblan!”

(Por extensiones vírgenes)

El fondo nocional de lo divinal y de lo humano se nutre de la Escritura; la explanación poética, del coloquio interior, en donde encuentran alfabeto los vínculos complacidos y el repertorio de las manifestaciones.

Lo humano, reino de la poesía, es la consciencia encargada de ofrecer variedad de reacciones ante el milagro y el enigma de vivir. Así, entonces, de contemplar y percibir la grandiosidad de Dios, sus frutos generosos, queda expresa una confianza no exenta de perplejidad, como si la voz de los poemas se dijera: increíble cuanto miro y descubro. Es el motivo, tal vez, de que la inconcebible sobriedad divina sea interrogada, una vez y otra, por la inquietud –mitad zozobra, mitad aurora—en el entendido de conseguir levantar el velo del Espíritu infinito alojado en el universo y en la creatura humana, esa razón antes de toda razón; lo mismo que del para qué trascendental, desbordante de cualquier meta transitoria.

“No dejas que te vean porque Ti existes

para ser Sentido o Entrañado, para ser bálsamo

terrenal en largos trayectos”.

(Donde vuela un corazón)

La cualidad que transforma este poemario en un texto religioso, es menos el tema objetivo de sus páginas que el espíritu animador que lo alienta. Los poemas no dicen sobre algo; hablan desde alguien, y para Alguien, en primer lugar. Dicha identidad textual corresponde, en lo reconocible, al poeta Alfredo Pérez Alencart, pero la voz íntima, aquella de la experiencia interior, es el factor determinante de aquélla.

Alencart y estatua de Fray Luis (Pintura de Miguel Elías)

Corresponde al crecimiento de ver manifestaciones de lo esencial, la experiencia de fe. Como tal, se parece a la del amor, pues mucho ayuda a explicarla, pero no existen razones—aun cuando se contara con una gavilla de argumentos—para esclarecer su totalidad vivificante. Ya lo escribió don Miguel de Unamuno: “Para el que cree, las razones sobran; para el que no cree, sobran también”. La pertinencia de recordarlo está vinculada al carácter asociativo de lo poético, impulso de convergencia con el que la palabra estatuye una impronta de presencias. Porque una de las tareas del poeta—mucho más aún la del poeta religioso—consiste en hendir el silencio originario, luego de disponer todos los sentidos y el fondo activo de la memoria, en un acto de disponibilidad hacia lo perdurable, capaz de adecuarse a muchas formas y circunstancias, porque corresponde al carácter de la vida en su movimiento creativo y generoso.

La conjugación de los verbos anochecidos y matinales de vivir es prueba que permanece siempre latente, pues la palabra poética es capaz de todas las sospechas y de muchas percataciones, pero la raíz de lo mistérico permanece inefable a sus desvelos. Sabedor de esta condición algo anfibia de caminar en el aire, el poeta que es Alfredo no se amilana cuando emprende su tarea de dar cuenta de los pasos peregrinos que sigue la humanidad. Está convencido de que vivir es fruto de un don, lo mismo el espíritu que guía en medio de los dilemas y las zozobras. Por eso, acepta y expresa la inquietud de hablar, en calidad de creatura, no a una Razón filosófica, sino a una Persona. He ahí el motivo de que esta obra, además de pertenecer a la literatura, por lo pronto en su formalización poemática, revele un carácter testimonial, es decir, de una voz testigo.

“Soy un hombre que hoy recuerda

todo aquello a lo que se consagra:

alto cielo, esposa mía, árbol o hijo

para depositar mi mortal materia

en la ladera encendida o en la oscura

caverna donde mi menguada sangre

se canalice a las señales del Misterio”.

(Órbita del hombre)

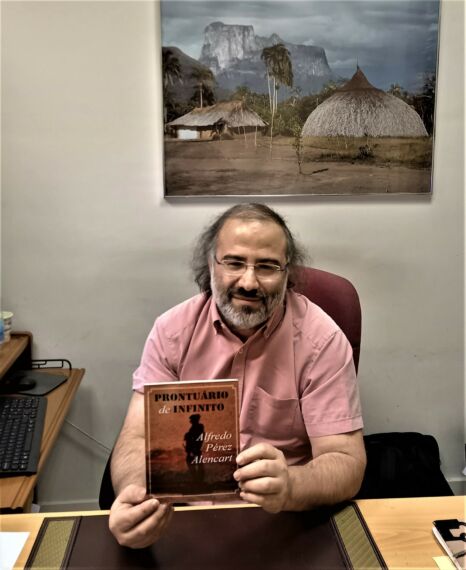

A.P. Alencart con el libro traducido por Cláudio Aguiar, en su despacho de la Facultad de Derecho (foto de José Iuris)

Destacar las señas divinas patentes en el mundo y consagrarles énfasis admirativo son dos conjugaciones hermanadas con el temblor humano, puesto que la constancia de la elocuente Presencia se cumple a pesar de la querella altisonante de los hijos del tiempo. Ternura, diafanidad, gesto compasivo bien pueden constituir una tríada de esa amable manifestación, extrema y connatural—muestra el poeta–por ser nacida de la generosidad acogedora que, en presente continuo, prefiere sumergirse en el pequeño suceso y en el crecimiento de las entidades mantenidas por el aliento fundante del Creador.

Unir la eternidad y el tiempo, la vastedad inmemorial del universo con la delgada hoja, es un acontecimiento cotidiano e inmemorial. Pura desnudez de las vestiduras, esta del acto creador y amatorio que precede, acompaña y continuará los pasos y desvelos humanos. Gracia derramada y siempre nueva.

¡Cuánta ocurrencia de Dios, celebrada en el libro de este poeta!

El poeta y académico chileno Juan Antonio Massone

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.