El escritor venezolano Alberto Hernández

Crear en Salamanca tiene a bien publicar esta reseña de Eduardo Casanova en torno a la primera novela del escritor Alberto Hernández (Calabozo, Venezuela 1952), poeta, narrador y periodista. Egresado del Pedagógico de Maracay, realizó estudios de postgrado en la Universidad Simón Bolívar (Caracas) en Literatura Latinoamericana. Fundador de la revista literariaUmbra, es colaborador de revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Su obra literaria ha sido reconocida en importantes concursos nacionales. En el año 2000 recibió el Premio “Juan Beroes” por toda su obra literaria. Ha representado a su país en diferentes eventos literarios: Universidad de San Diego, California, Estados Unidos, y Universidad de Pamplona, Colombia. Encuentro para la presentación de una antología de su poesía, publicada en México, Cancún, por la Editorial Presagios. Miembro del consejo editorial de la revista Poesía de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Se desempeña como secretario de redacción del diario “El Periodiquito” de la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al italiano y al árabe.

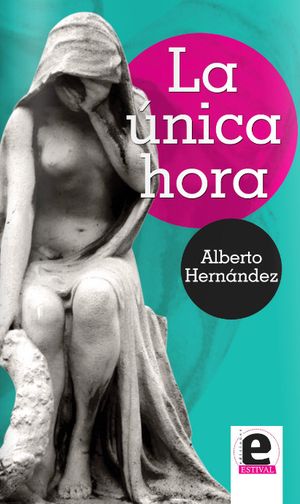

LA ÚNICA HORA, UNA NOVELA DE ALBERTO HERNÁNDEZ

Aunque ya Alberto Hernández había incursionado en el terreno de la narrativa, se le conoce fundamentalmente como poeta, o como poeta que a veces hace crónica o ensayo con especial maestría. Es uno de los poetas venezolanos fundamentales de nuestro tiempo. Y ahora aparece como un muy buen novelista, autor de “La única hora”, Ediciones Estival, 2016, 149 pp.

“La única hora” no es la novela de un poeta, aunque en sus textos se nota claramente la presencia del poeta. Es una muy buena novela de un muy buen novelista, que además es un muy buen poeta. Es la narración de muchas circunstancias en las que los personajes son vitales. Es la peripecia de Ignacio e Ingrid, una pareja venezolana en el exilio, en Londres, y en ella entran y salen personajes ficticios como Guillermo Cabrera Infante, Wilfredo Carrizales, Horatio Nelson, Ambrose Bierce, Buda, etcétera, que se mezclan con otros que son mitad realidad y mitad ficción y con los que son ficción pura, lo que le da a la novela un encanto especial.

La anécdota, el tema, la trama, es, por decir lo menos, muy interesante. Narra la peripecia de una pareja de venezolanos (Ignacio Fuentes e Ingrid Paredes) radicados en Londres, que viven una dura experiencia vital. Ella, Ingrid, obsesionada por Buda, padece un extraño mal diagnosticado por un psiquiatra, un mal cercano a la esquizofrenia, que le produce xenoglosia, lo que a su vez la hace hablar en idiomas muy extraños y que pueden llevarla a perder del todo la sanidad mental. En la novela hay diálogos muy bien logrados, hay monólogo interior, hay erotismo muy bien logrado, hay varios de los más sabios recurso de la narrativa manejados con absoluta soltura por el autor, pero además hay algo que sorprende, como es la “materialización” de los personajes, que en un momento dado salen de las palabras para entrar en el reino de las imágenes. Algo parecido a lo que hizo Luigi Pirandello (1867-1936) en el teatro, en “Seis Personajes en busca de autor” (1920), que a su vez inspiró a Woody Allen para la película “La rosa púrpura de El Cairo” (1985). En ambos casos (Pirandello y Allen) los personajes “salen” de la escena (y de la pantalla) y se internan en un “mundo real” que no llega a ser real, sino que sigue siendo artificial. En la novela de AH los personajes, al salir de la palabra, adquieren otra dimensión y se convierten en imágenes, con lo que se logra un mundo original, único en la novelística contemporánea, que le agrega un gran valor a la novela. Y eso es lo que más me interesa y a lo que me referiré después.

El texto se inicia así: Desde la que parece ser la ausencia absoluta, Ingrid Paredes observa a todo el que entra a la habitación. Sentada en una vieja silla, la mujer tiene los ojos puestos en la ventana. Su silencio perturba. Su rostro pálido y en dudosa paz imanta a quien se acerca.

Ignacio Fuentes e Ingrid Paredes, que viven en Londres gracias a una beca, se mantienen en contacto permanente con el país que han dejado, como se puede ver en el diálogo que se escenifica en la página 13:

—Me llamaron de Venezuela, dice ella como si deletreara una canción.

—¿Qué pasó, otro golpe de estado?, pregunta Ignacio.

—No, algo peor: el Presidente está grave, afirma Ingrid.

—¿Qué tiene, gripe?

—No, cáncer.

—¡Coño¡

—Sí, coño y recoño. Eso retrasa muchas cosas. Están tomando previsiones por si se alborota el país. Nuestra remesa está en peligro. Tendremos que matar tigres, y hacerlo aquí en Londres es muy jodido.

—Bueno, te metes a puta y compartimos las ganancias.

—Carajo, tú de marico serías un fracaso. Con esa pinta. Y sin nalgas, para completar.

—No creo que el país se vaya a paralizar por la enfermedad del tipo.

—¿Y quién te dijo que Venezuela es un país? ¿No has oído del campamento que somos?

—Un corral mal alumbrado, querrás decir.

O en la página 50, en donde el lector asiste a los primeros síntomas de algo que aqueja a la protagonista, que en paralelo le ocurre también al país que han dejado al otro lado del océano:

Mientras veo el cortejo por televisión, Ingrid se pasea por la sala envuelta por una retahíla de voces que la acosan. Se las trata de quitar de encima con las manos como si fuesen mosquitos. Repite con ritmo acelerado algo que jamás entenderé. Se atropella con un silabeo incesante. Una letanía de sonidos dulces sale de su boca y choca con las paredes, con mi cara, con las ventanas cerradas. La gente empuja el ataúd por la amplia avenida militar. Banderas del país, retratos del difunto en traje de gala, vestido de verde, en ropa deportiva. Unas mujeres lloran. Unos hombres empinan botellas de licor y agua para soportar el calor de Caracas. Gritan consignas. Más de siete horas llevan de caminata. A la orilla del camino quedan algunas mujeres desmayadas. Deshidratadas por el esfuerzo, por el duelo, por un clima que se niega a ocultar el sol. Las banderas ondean sobre el sonido monocorde de un llanto que parece sometido a prueba por el sofoco tropical. En la vanguardia van los jefes de gobierno, ministros y cancerberos de mil ojos. Ingrid se coloca a mis espaldas y dice:

—Ya se lo llevan. Ya se lo llevan. Ya se lo llevan… Suenan trompetas y cañones. Pasan aviones a chorro como pájaros migratorios sobre la ciudad. La imagen de la gran avenida de Los Próceres se abre a la larga cola de gente.

Hasta aquí la novela es una obra de gran calidad, muy bien escrita, muy bien concebida, pero aún no se despega de lo normal en novelas bien escritas y bien concebidas. Hasta que en la página 115 empieza a producirse un fenómeno notable:

Ignacio no pasa de la página 198 desde que Ingrid es habitada por sus fantasmas. La oye hablar, reclamar, traducirle a algún personaje que la habita, advertir los pasos nerviosos de la mujer. Desde la habitación donde trata de leer sabe que la coincidencia no es gratuita. Las letras de La invención de la soledad de Paul Auster le saltan ante los ojos, se le confunden. Se le enredan, le lanzan piedras desde las líneas que saltan como caracoles envenenados. Cierra el libro en la página donde naufraga su lectura y trata de pensar en Ingrid y en lo que pasa en el libro. Observa la portada de la obra de Auster y ve una vieja fotografía del padre del novelista. Es el mismo hombre en cinco posiciones ante una mesa: dos de frente, dos de lado enfrentados y uno de espaldas. Es el mismo hombre con las manos supuestamente enlazadas (no se logran ver) en una sesión de espiritismo, pero también podría tratarse de cinco tipos jugando póker, sólo que la manera de vestir, el rostro estirado y hasta el peinado de los sujetos (del sujeto quintuplicado) hacen suponer que están en una reunión muy seria. Es una sala casi en penumbras. Sólo destacan los cuerpos debidamente ataviados, de corbatas elegantemente atadas al cuello, de pintas casi ilegibles. Saco a rayas y un silencio que convoca al misterio, a la ingrimitud, porque el hecho de que sean cinco los sujetos sus rostros delatan la misma identidad. (Primera y muy pequeña digresión: el término “ingrimitud” le habría encantado al gran filólogo polaco y argentino y venezolano Ángel Rosenblat, pero sigamos con lo que nos interesa).

Ese fenómeno, ese salirse de las palabras para entrar un poco a las imágenes, que es una degradación augusta, se convierte en el verdadero protagonista de la obra en la página 122, en el “(Capítulo ortopédico 2)”:

Esta vez me acerco a la puerta. Levanto la mano para tocar y concentro la mirada en un extraño insecto que choca contra mis lentes. Finalmente toco. Siento pasos en el interior de la casa. Voces. Ignacio abre la puerta:

—¿Sí?

—¿Ignacio?

—Sí.

—Soy quien te inventó.

—¿Siiií?

—Sí. Necesito hablar contigo.

—Si usted me inventó no tiene nada de qué hablar conmigo. Ya debe saber lo que pienso.

—Cierto.

—¿Por qué borró a Alonso de la historia?

—Estorbaba.

Pero nada de eso pasó. Me quedé con la mano extendida. No toqué a la puerta. Tuve temor de que Ingrid violentara la escena. Espanté el insecto que cayó sobre mi antebrazo derecho y me retiré de la puerta. Retrocedí hasta el muro y desde allí traté de mirar el interior del apartamento. Ignacio se paseaba por la sala. Miró hacia la calle y me vio, pero no me dio ninguna importancia. Bajó la persiana y me dejó solo en la calle, sin su mirada.

Volví a la puerta. Está vez toqué más fuerte.

—No quiero que vuelva a tocar a mi puerta. No compramos pantaletas.

—Ignacio, por favor, necesito hablar contigo.

—Yo no. Bastó con lo que le hizo a Alonso.

—Alonso no existía, sólo era parte de tu imaginación.

—De la suya. Usted nos hizo creer que existía.

Pero no. La mano se negó a cerrarse y a convertirse en puño. No toqué. Me separé una vez más y regresé al muro. Ignacio había abierto la ventana y me veía con una sonrisa cínica.

—¿Es que acaso no tiene nada qué hacer, señor AH?

—No, no soy AH. Soy un personaje que quiere hablar contigo.

—No hablo con personajes, retírese antes de que llame a Ingrid, quien se la tiene prometida.

Me retiré con la mirada puesta en la ventana. Dejé a Ignacio asomado mientras sonaba Elton John. Nikita reventaba los vidrios de la Unión Soviética y saltaba desnuda el Muro de Berlín.

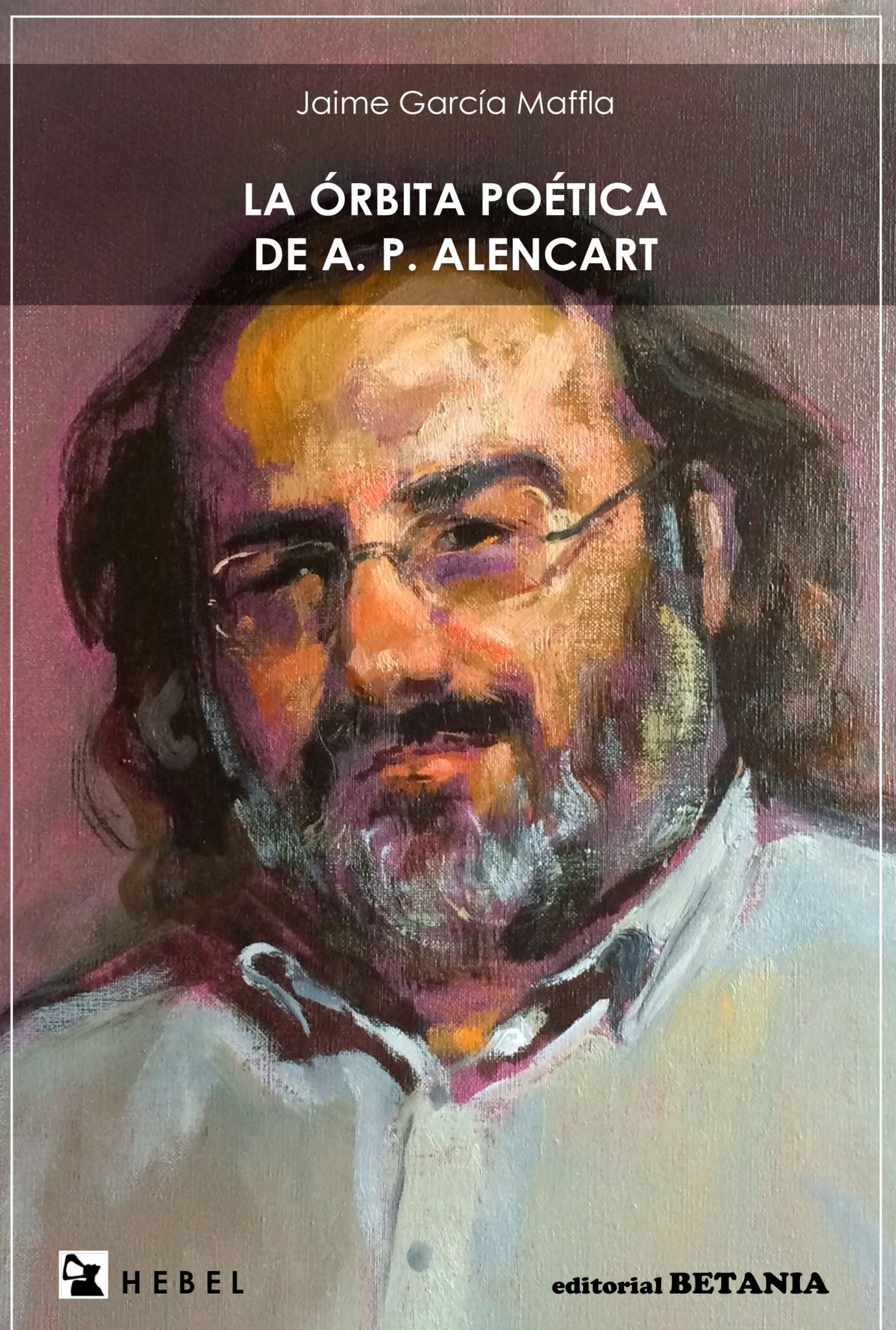

Ednodio Quintero, Gregory Zambrano y Alberto Hernández

Lo que se acentúa y se reitera en las páginas 142 y 143:

—Estoy en Venezuela. Te llamo desde Barquisimeto. No puedo salir del país. Tengo la ciudad por cárcel. Me metí un peo con el gobierno y aquí estoy atrapado. Bajo investigación.

—Pero, ¿qué hiciste?

—La verdad es que no sé, porque este tipo no ha terminado de armar la historia. Sólo sé que he regresado porque estoy hablando contigo, pero no sé qué pasará conmigo. Este coño de madre es un dictador de mierda.

—¿A quién te refieres?

—Al pendejo que escribe esta vaina.

—Ah, bueno, eso lo sabemos. Mató a la pobre Ingrid y la convirtió en un fantasma demente y lujurioso.

—Lo de lujurioso me gusta.

—Deja la vaina, porque a mí me está llevando a la locura. En cualquier momento me encierra en una casa de dementes. He hecho cosas que nunca imaginé. Por ejemplo, tirar en un parque frente al palacio de la reina. Y no nos pasó nada. Increíble. Salimos de un mogote, yo con la pinga colgando e Ingrid con las tetas al aire. Y nadie nos vio. Y las calles abarrotadas de gente, de Minicoopers, Land Rovers y limusinas tomadas por rockeros melenudos por todos lados. ¿Qué te parece?

—Me parece de pinga, no tanto por la tuya. Es por decir, pana. No me imaginé que iba a borrar a Ingrid, a joderla como lo hizo.

—Sí, la convirtió en un estropajo. En una loca. Pero, dime, ¿qué pasa por allá?

—Nada, esta vaina está revuelta. Cadenas y más cadenas. Amenazas, corrupción, payasos engominados que se creen jurisconsultos recién salidos de un huevo, ley habilitante y la paja loca y pareja de una tal revolución que es más bien un baile de disfraces. Y la represión judicial, que es lo más tierno del gobierno.

Permítaseme en este punto una segunda breve digresión, o quizá no tan breve, que me permitirá profundizar algo más mi punto de vista. Cada vez que oigo a alguien decir que “una imagen vale más que mil palabras” pienso que debo revisar mi opinión acerca de la llamada pena capital, y pedir que se aplique sin piedad a quienes dicen tamañas necedades, en público o en privado. O que por lo menos se les corte la lengua para que no sigan hablando pistoladas. La realidad es estrictamente lo contrario: una palabra vale más que mil imágenes. Y una frase vale más que cien mil imágenes. Y una página escrita vale más que varios millones de imágenes. Y ni hablar de un libro. Es por eso por lo que, sin excepciones, todas las “adaptaciones” que se han hecho de libros a películas o a programas de televisión, especialmente si se trata de novelas, son muy inferiores a los originales. Y ahora permítaseme una digresión dentro de la digresión: el hombre primitivísimo, el de las Cuevas de Altamira y otros sitios, cuando coexistían en el planeta varias especies, como el Homo erectus, el Neandertal, el denisoviano, etcétera, dejó mensajes dibujados, imágenes, que hoy son interpretados de distintas maneras. No logró del todo su objetivo de contar algo, de decir algo, puesto que esos “algos” no son nada claros para nosotros, que éramos (o somos) los destinatarios. Mucho tiempo después empezó a combinar imágenes para dejar expresados contenidos, y así aparecieron los ideogramas y los jeroglíficos, usados por varias culturas antiguas. Posteriormente, quizá como derivación de los ideogramas y jeroglíficos, aparecieron los alfabetos. Definamos: un ideograma es un signo esquemático no lingüístico que trata de representar conceptos. A alguien se le ocurrió dibujar juntos un pez y una mano, y eso significaría pescar, y si se le agrega un ojo, significaría “yo pesco”, y si se le agrega una flecha hacia arriba, diría “yo pesqué”, y así sucesivamente, y así llegamos al Jeroglífico, que usaron los antiguos egipcios, los hititas, los mayas, etcétera, y que se basa en la representación de símbolos, no de valores fonéticos o alfabéticos, que fueron los que tiempo después los fenicios, los griegos, los romanos, los hebreos, los árabes y casi todo el mundo que logró avanzar hacia lo que es hoy la humanidad. La palabra “alfabeto” viene del griego ἀλφάβετον (alfábeton), que sale de las dos primeras letras griegas letras griegas (ἄλφα –alfa, α- y βῆτα –beta, β), que a su vez derivaron de las letras fenicias “alp” y “bet”, buey y casa, lo que se relaciona con los antiguos ideogramas. Pensemos ahora en el proceso cerebral de la lectura: los ideogramas y los jeroglíficos son imágenes, y van directamente a la zona del cerebro que procesa las imágenes y les da significados (pez, mano, ojo, flecha me dice, me recuerda, que pesqué). Pero si nadie me ha dicho que pez, mano, ojo, flecha, significa “pesqué”, me quedo en babia, sin saber lo que dice allí. En cambio en la escritura alfabética, veo una “y” junto a una “o”, luego un espacio, una “p”, una “e”, una “s”, una “q”, una “u” y una “e” con tilde, y sé que la combinación de “q” con “u” suena como una “k” y que el tilde significa que esa vocal está acentuada, además de ver, “oigo”, percibo que todo eso suena “yo pesqué” y así llego a la idea que se me quiso hacer ver. Veo, oigo, entiendo. Son varias las partes del cerebro que intervienen y millones de neuronas más las que trabajan. De modo que la lectura alfabética desarrolla la inteligencia, en tanto que la lectura de ideogramas no, o no tanto como la otra. En ese sentido, tenemos que aceptar que la lectura es mucho más importante que la visualización directa de imágenes que se da con el cine y la televisión, de donde se infiere que es absolutamente falso aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Mil palabras enriquecen aumentan la inteligencia, una imagen embrutece, o por lo menos no aumenta la inteligencia. Fin de la digresión.

Y ese es uno de los juegos inteligentes que hace Alberto Hernández, con su visión de poeta, de hombre que maneja con especial solvencia la palabra escrita, al fingir que la novela se convierte en cine, o en imágenes, cuando se cuela en la narración como “AH” y pone a sus personajes a decir que son personajes, que son creaciones de “AH”. Porque en realidad no lo son, aunque lo sean. Son imágenes creadas por el cerebro del lector al descifrar los signos, las letras, las palabras, las frases, que el autor puso allí para que el cerebro de cada lector haga su trabajo. Es, como ya dije, una treta del novelista para aumentar el interés del lector. Y lo logra.

En abusivo resumen, “La única hora” de Alberto Hernández convierte a su autor en uno de los mejores novelistas de nuestro tiempo, en uno de los más originales, de los más lúcidos, que hay que leer para estar al día.

Mérida. Venezuela, agosto de 2016.

Otra imagen de Alberto Hernández

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.